자살률 세계 1위의 불명예, 어떻게 탈출할 것인가

김현철 연세대 인구와인재연구원장·연세대 의대·홍콩과학기술대 경제학과 교수 |

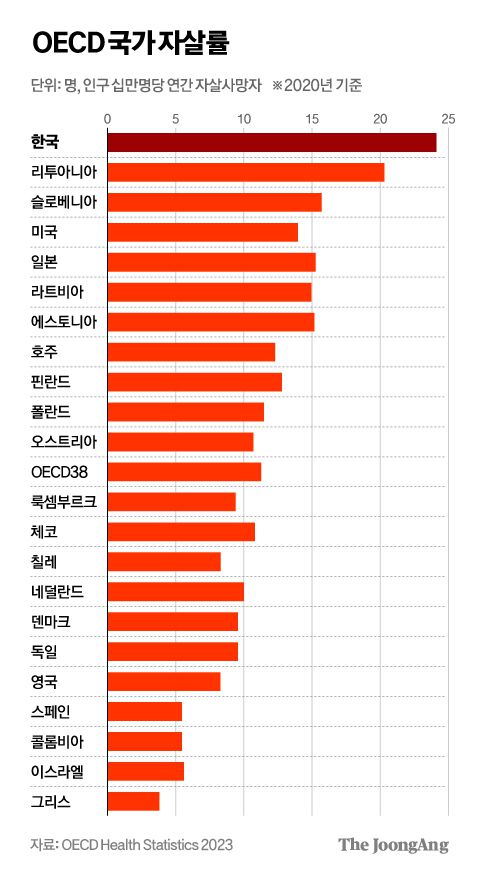

자랑스러운 선진국 대한민국의 가장 수치스러운 두 가지 통계가 있다. 바로 전 세계 최하위의 출산율과 전 세계 최고의 자살률이다. ‘합계 출산율 0.75’라는 수치는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서 두 번째로 낮은 일본과 이탈리아(각각 약 1.3)의 거의 절반 수준이다. 충격적이다. 자살률 역시 전 세계 1위로, 한때 다소 줄어들었던 자살률이 최근 다시 상승세를 보인다. 이 두 지표는 삐뚤어진 대한민국 사회의 심각성을 상징한다〈그림 1〉.

자살은 단순히 불행한 개인의 비극적 선택이 아니다. 이는 저출생 문제와 함께 대한민국이 겪고 있는 모든 불행한 문제들의 결정적 끝자락이다. 왜 아이를 낳지 않는가? 왜 아까운 삶을 스스로 마감하는가? 이 질문의 답은 결국 우리가, 우리 사회가 집단적으로 불행하다는 사실을 여실히 증명한다. 우리에게 도대체 무슨 일이 일어난 것일까?

한국 남성 실직하면 자살률 증가

사회적 자본이 유대감 향상 도움

복지정책, 자살예방에 핵심 역할

항우울제 유통 늘면 자살률 감소

실업률 증가하면 자살률도 증가

차준홍 기자 |

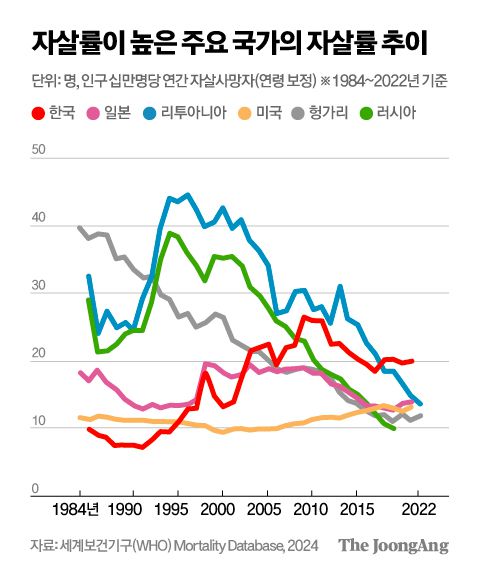

한국은 원래 자살 오명국이 아니었다. 〈그림 2〉는 자살률이 비교적 높은 주요 국가들의 연령 보정 자살률 추이를 보여준다. 1990년대 중반만 해도 한국의 자살률은 인구 10만 명당 10명 수준으로 주요 국가 중 가장 낮은 수준이었다. 그러나 1998년 외환위기 이후 자살률은 급격히 치솟았고, 리투아니아와 선두 경쟁을 벌이며 결국 1위에 올라섰다. 반면, 체제 전환기를 거쳐 높은 자살률을 기록했던 러시아와 헝가리는 오랜 노력 끝에 자살률을 역대 최저로 낮추는 성과를 이루었다.

〈그림 2〉 차준홍 기자 |

이러한 국가별 자살률의 변화는 사회경제적 요인이 자살에 미치는 영향이 크다는 것을 시사한다. 실제로 한 국가의 실업률이 1% 증가할 때 64세 이하 자살률이 0.79% 증가한다는 보고가 있다(Stuckler et al, 2009). 필자의 연구에서도 대한민국 남성의 경우 실직하면 근로소득이 평균적으로 45~50% 감소하며, 자살률이 두 배 이상 증가한다는 사실을 보였다(Hwang, Kim, Lee, 2025)〈그림 3〉. 경제적 불안정은 자살의 중대한 원인이다. 경제적 충격이 개인의 삶에 미치는 영향은 상상할 수 없을 만큼 크다.

〈그림 3〉 차준홍 기자 |

또한 외환위기 이후 대한민국의 사회적 자본이 급격하게 무너졌다. 동네 사람들끼리 음식을 나누어 먹고, 아이들이 함께 어울려 노는 풍경은 이제 ‘응답하라 1988’에서나 추억할 수 있는 이야기로 남았다.

차준홍 기자 |

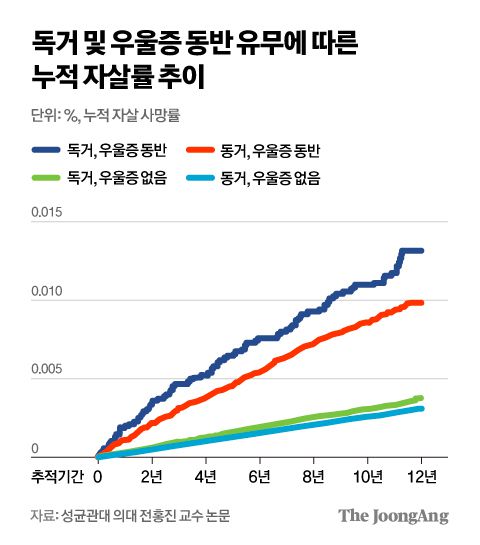

행복의 원천은 사람과 사람 사이의 끈끈한 유대에 있다. 이것이 산산이 조각난 사회에서 자살의 망령이 기어 나오기 시작했다. 연구 결과들이 이를 뒷받침한다. 성균관대 의대 전홍진 교수의 최근 논문에 따르면 우울증을 가진 사람들의 자살률이 특히 높고, 그중에서도 ‘홀로 사는’ 사람의 자살률이 크게 증가한다(Moon et al., 2025)〈그림 4〉.

명절 이후 노인 남성 자살률 감소

중국의 최근 연구는 ‘가족들이 한자리에 모이는’ 동아시아 명절 전후에 65세 이상의 남성 자살률이 눈에 띄게 감소하는 경향을 보임을 밝혔다(Fang et al. 2023). 자연재해가 발생하면 사람들은 서로 돕게 된다. 일본에서는 큰 지진 후 헌혈과 같은 친사회적 활동이 증가했으며, 이러한 활동들이 자살률 감소로 이어졌다(Matsubayashi et al. 2013).

필자가 2000년대 초반 공중 보건의사로 보건복지부에 근무할 당시, 외환위기 이후 자살이 급증하자 정신건강정책과가 설립되었다. 자살의 원인이 외환위기라는 점에서 보건복지부가 이를 다루는 것이 적절한지 의문을 가졌었다.

그로부터 20년 만에 귀국해 국립정신건강센터의 심포지엄에서 자살문제에 대한 경제학의 연구결과를 소개했다. 자살 전문가들이 모인 이 자리에 참석한 대부분의 사람이 보건복지부 관계자와 정신과 의사들이었다. 여기서 대한민국의 자살예방 정책이 실제로 정신건강 검진 및 맞춤형 지원, 자살 시도자 및 유족 사후관리 등 정신과의 영역에 한정된다는 점을 확인할 수 있었다. 그러나 참석자들 대부분은 자살의 핵심 원인이 사회경제적 요인임을 인식하고, 보건복지부와 정신과 의사들의 노력만으로는 이 문제 해결이 어렵다는 데 공감했다.

2011년 이후 한국 노인 자살 감소 이유

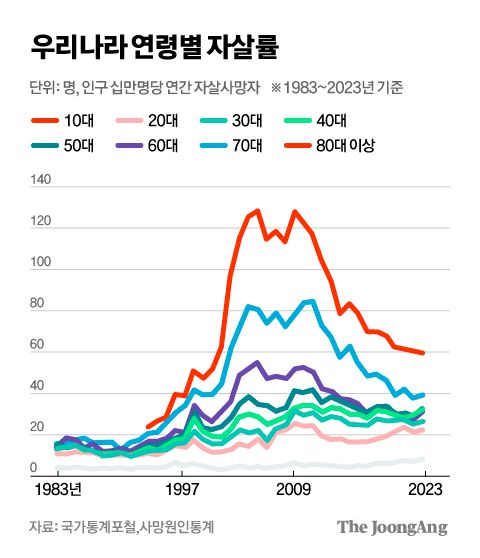

〈그림 5〉 차준홍 기자 |

그럼에도 불구하고, 자살예방의 성공 사례도 존재한다. 바로 2011년 이후 60대 이상 노인 자살의 급격한 감소이다〈그림 5〉. 다른 연령대의 자살률은 큰 변화가 없었지만, 노인 자살률은 거의 절반으로 줄어들었다. 무엇이 이 놀라운 성공의 원인일까? 학계에서는 ①노인장기요양서비스 ②살충제인 그라목손 판매 중지 ③기초노령연금의 도입 등이 거론된다. 여기서 경제학 연구가 중요한 역할을 한다. 경제학은 마치 탐정처럼 진정한 해결사를 밝혀낼 수 있기 때문이다.

첫째, 노인장기요양서비스가 도움이 되었을까? 필자의 연구는 요양 인정점수의 아슬아슬한 차이로 노인장기요양서비스의 수급자가 된 사람과 그렇지 않은 사람들을 비교했다. 그러나 자살률의 유의미한 감소를 발견하지 못했다(Kim and Lim, 2015). 둘째로, 그라목손 판매를 금지한 효과가 자살률 감소에 중요한 역할을 했다는 연구도 있다(Cha et al, 2016). 실제로 그라목손 음독자살은 2006~2010년 전체 자살의 약 20%를 차지하기도 했다. 그러나 이 연구는 거의 같은 시기에 도입된 기초노령연금의 효과를 통제하지 못했다. 사실 자살 도구를 없앤다고 해서 우울증과 자살 생각이 사라지지 않기에, 도구 통제는 제한적인 역할만 한다.

셋째, 기초연금이 자살률 감소의 진짜 해결사였다. 최근 건국대 이환웅 교수와 인하대 고창수 교수가 연구했다. 기초연금 확대 때문에 어떤 시군구의 노인 1인당 복지 지출이 100만원 증가하면, 그로 인해 해당 지역의 노인 자살률은 10만 명당 28명 줄어들었다(Lee and Ko, 2025). 복지 정책, 특히 기초연금과 같은 사회적 안전망의 확대가 자살률 감소에 중요한 기여를 한다는 점에서 20년 전 자살예방이 보건복지부 소관인가 하는 나의 의문은 이러한 연구들로 해소되었다.

재정 지원이 자살 예방에 효과적이라는 사실은 다른 나라의 연구 결과에서도 드러난다. 예를 들어, 인도네시아에서 가구당 연평균 약 3만원을 지급하는 프로그램을 시행한 결과, 극빈층의 자살률이 18% 감소한 사례가 있다(Christian et al. 2019). 미국의 1930년 대공황 시기, 루스벨트 대통령은 재선을 위해 지지 정당이 자주 바뀌는 지역에 집중적으로 뉴딜 정책 지원금을 배분했다. 그 결과 뉴딜 지원금이 높은 지역에서 자살로 인한 사망률이 유의미하게 낮아졌다(Fishback et al. 2007).

한 사람 살리려면 온 사회가 노력해야

우울증 이미지. 셔터스톡 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

마지막으로 우울증과 같은 정신 건강 문제는 자살과 깊은 연관이 있다. 한국에서 자살 계획 혹은 시도를 한 사람 중 절반 이상이 우울장애를 경험하고 있었다(보건복지부 국립정신건강센터, 2022). 그렇기에 우울증을 예방하고 치료하는 것은 자살률을 줄이는 데 필수적이다. 한국에서 우울증 치료를 받는 인구가 증가하고 있지만, 노령 인구와 남성 인구에서 여전히 치료를 받는 비율은 매우 낮다. 이는 우울증에 대한 인식 부족과 치료 접근성 문제를 시사한다. 외국 연구에 따르면, 항우울제의 유통량이 증가한 국가에서 자살률이 감소했다고 한다(Ludwig et al, 2009). 적극적인 항우울제 치료가 자살 예방에 실질적인 영향을 미칠 수 있다.

자살 문제는 단순히 개인의 선택이 아니라, 사회적, 경제적, 정신적 요인들이 얽힌 복합적인 문제이다. 자살을 예방하려면 경제적 불안정 해소, 사회적 자본의 확충과 고립 예방, 적극적 항우울제의 처방과 같은 다양한 사회경제적 요인들을 종합적으로 해결하려는 노력이 필요하다.

‘한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다’는 아프리카 속담처럼, 한 사람을 살리려면 온 사회의 노력이 필요하다.

◆김현철=의사이자 경제학자. 연세대 의대 졸업 후 미국 컬럼비아대에서 경제학 박사학위를 받았다. 사회실험, 자연실험, 빅데이터를 통해 보건·교육·노동·돌봄 및 복지 정책을 연구한다.

김현철 연세대 인구와인재연구원장, 연세대 의대·홍콩과학기술대 경제학과 교수

[참고문헌]

Stuckler, David, et al. "The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis." The Lancet 374.9686 (2009): 315-323

Hwang, Jisoo, Hyuncheol Bryant Kim, and Jungmin Lee. "Is Job Loss Always Bad for Health? Evidence from National Health Screening." Review of Economics and Statistics (2025): 1-49.

Moon, Daa Un, et al. "Suicide Risk and Living Alone With Depression or Anxiety." JAMA Network Open 8.3 (2025): e251227-e251227.

Fang, Hanming, et al. "Family companionship and elderly suicide: Evidence from the Chinese Lunar New Year." Journal of Development Economics 162 (2023): 103055.

Matsubayashi, Tetsuya, Yasuyuki Sawada, and Michiko Ueda. "Natural disasters and suicide: Evidence from Japan." Social science & medicine 82 (2013): 126-133.

Kim, Hyuncheol Bryant, and Wilfredo Lim. "Long-term care insurance, informal care, and medical expenditures." Journal of public economics 125 (2015): 128-142.

Cha, Eun Shil, et al. "Impact of paraquat regulation on suicide in South Korea." International journal of epidemiology 45.2 (2016): 470-479.

Lee, Hwanoong, and Changsu Ko. “Expansion of Cash Transfer for the Elder and Elderly Suicide Rates”, working paper

Christian, Cornelius, Lukas Hensel, and Christopher Roth. "Income shocks and suicides: Causal evidence from Indonesia." Review of Economics and Statistics 101.5 (2019): 905-920.

Fishback, Price V., Michael R. Haines, and Shawn Kantor. "Births, deaths, and New Deal relief during the Great Depression." The review of economics and statistics 89.1 (2007): 1-14.

Ludwig, Jens, Dave E. Marcotte, and Karen Norberg. "Anti-depressants and suicide." Journal of health economics 28.3 (2009): 659-676.

보건복지부 국립정신건강센터. (2022). 2021 정신건강실태조사 보고서

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.