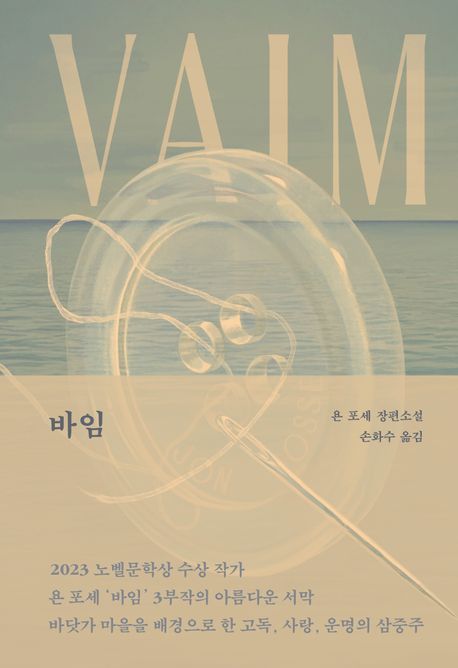

■바임(욘 포세 지음, 문학동네 펴냄)

|

2023년 노벨문학상 수상 작가 욘 포세가 다시금 그의 세계를 열었다. 그의 새로운 3부작의 서막을 여는 소설 ‘바임’은 작가 특유의 ‘침묵과 리듬의 글쓰기’를 밀도 있게 응축해내는 동시에 삶과 죽음, 고독과 사랑, 신비로운 운명 등 포세가 줄곧 탐구해온 주제와 정서를 깊이 있게 드러낸다. 포세가 가장 잘 하는 이야기를 가장 잘 하는 방식으로 연주한 포세다움 그 자체인 책이다.

소설의 제목 ‘바임’은 가상의 외딴 바닷가 마을의 이름이다. 이야기는 이 장소에서 살아가거나 머무는 네 명의 인물을 따라가며 펼쳐진다. 3장으로 구성된 소설은 화자가 교차되는데 1장과 3장은 우유부단하고 소극적인 두 어부 야트게이르와 프랑크, 2장은 야트게이르의 친구 엘리아스의 시선으로 진행된다. 화자는 아니지만 어쩌면 가장 중요한 인물인 엘리네는 극중 가장 주도적이고 결단력 있는 여성으로 그려지며 이들 남성의 삶을 운명처럼 뒤흔든다.

욘 포세 문학의 중심 모티브 중 하나인 이름은 ‘바임’에서도 핵심 역할을 한다. 야트게이르는 오랫동안 마음에 품은 여성 엘리네의 이름을 자신의 소중한 나무 배에 붙이고 그로 인해 마을 사람들로부터 가끔 엘리네로 불린다. 프랑크는 본명이 올리바이고 모두에게 올리바로 불리지만 엘리네에게는 처음부터 끝까지 프랑크였다. 내가 선택한 이름과 타인이 호명하는 이름 사이의 괴리. 정체성을 규정하는 가장 상징적인 기표인 이름조차 타인과의 관계에서 얼마든지 바뀔 수 있다는 존재의 불안이 노르웨이의 드넓은 바다 풍경 위로 낮게 깔린다.

그러나 그런 존재의 불안이 사랑하는 사람과의 관계에서 비롯하는 것이라면 그게 그리 큰 문제일까. ‘바임’의 남성들은 파도처럼 들이닥치는 엘레네의 존재에 혼란과 불안을 느끼면서도 마치 운명이란 그런 것이라 말하듯 담담히 받아들인다. ‘바임’을 격조 높은 로맨스로 분류할 수 있는 지점도 바로 여기일 것이다. 수많은 쉼표 뒤로 끝없이 이어지던 남성들의 고독과 불안은 운명의 여인 앞에서 마침내 침묵한다.

포세 문학의 또 다른 핵심인 독특한 문체가 고스란히 살아난 것도 이 책의 묘미다. 마침표 없이 쉼표로 이어지는 포세의 문장은 인물들의 내면과 외부의 경계를 허물고 시간의 흐름을 뒤섞이게 하며 독자가 마치 인물과 함께 꿈을 꾸는 듯한 몽환적인 경험을 하도록 이끈다. 짧은 문장을 반복적으로 연결해 파도가 치는 듯한 리듬감도 선사한다. 노르웨이 현지에서 활동하며 포세의 전작을 번역했던 손화수 번역가는 그의 문체와 호흡을 완벽히 옮겨내고자 원고를 다듬는 데 공을 들였다. 이 노력은 작가에게 직접 신뢰를 얻어내는 결실을 맺었으며 다른 해외판과 달리 ‘한국의 독자 여러분께’라는 작가의 말을 담는 성과로 이어졌다.

‘바임 3부작’은 2026년 ‘바임 호텔’, 2027년 ‘바임 위클리’로 이어진다. 앞서 작가는 뉴요커와 인터뷰를 통해 이 시리즈가 연결된 이야기라기보다 “같은 상상의 장소를 공유하고 있는 각각 독립된 세 편의 소설”이라고 말했다. 1만 5000원.

김경미 기자 kmkim@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.