|

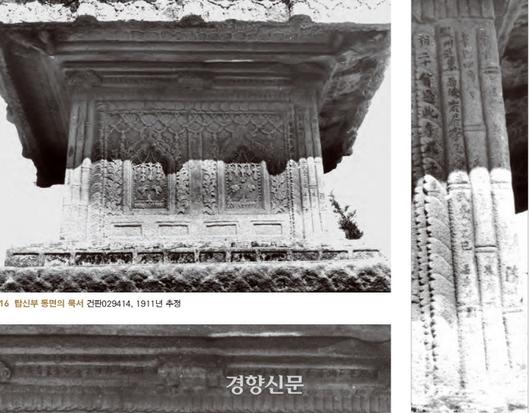

강원 원주 법천사 탑에서 반출되어 서울 명동으로 옮겨진 1911년 당시의 지광국사 탑(국보 제101호).|국립문화재연구소 제공 |

‘원주 하동에 사는 이경엽, 무자(1888년) 사월십칠일 다녀감’ ‘여주 근동면에 사는 이○○ 광무구년(1905년)을사○○○’….

일제강점기 원주 법천사 절터-서울 명동-남창동-일본 오사카-서울 경복궁 등을 전전한 ‘원주 법천사지 지광국사탑’(국보 제101호)의 해체 후 보존처리와 함께 조사연구 작업이 한창 진행중이다. 국립문화재연구소는 21일 지광국사탑의 보존처리 과정을 기록한 보고서와 역사적 의의를 사진과 함께 실은 도록을 발간했다.

|

지광국사 탑의 기단부와 탑신부에 새겨진 각종 낙서들. ‘나 여기 언제 왔소’ 하는 당대의 낙서들이다. |국립문화재연구소 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■‘나 여기 왔소’ 탑에 새겨진 낙서

이번에 처음 소개된 것은 1911년 명동으로 옮겨졌을 때 찍은 유리건판 사진에서 확인된 묵서의 내용이다. 탑신부와 기단부 등에 쓴 이 묵서는 원래 일본인들이 탑을 옮기면서 쓴 부재표시 정도로만 알려져 있었다. 그러나 이번 조사에서 원주 법천사터에 서있던 지광국사탑을 방문한 근방(원주·여주·충주) 사람들이 남긴 낙서인 것으로 밝혀졌다. 낙서는 탑을 찾은 시기, 즉 ‘계사삼월(癸巳三月)’, ‘윤월(閏月)’, ‘임진삼월초(壬辰三月初)’ 등과 지명(원주읍 중동리, 원읍 하동, 여주 근동면, 본계), 한글(긔묘, 여긔서), 이름(李景燁, 朴俊石, 金石永) 등이다. 간지와 연호를 살펴보면 1879년(긔묘·기묘)부터 1905년(광무 9년)까지의 낙서임을 알 수 있다. 낙서를 판독한 최연식(동국대)·허재영(단국대) 교수는 “묵서에 등장하는 ‘긔묘, 여긔서’ 등은 20세기 초까지 사용된 한글표기법”이라면서 “19세기 후반~20세기 초반까지의 한글 용례를 볼 수 있다”고 전했다.

|

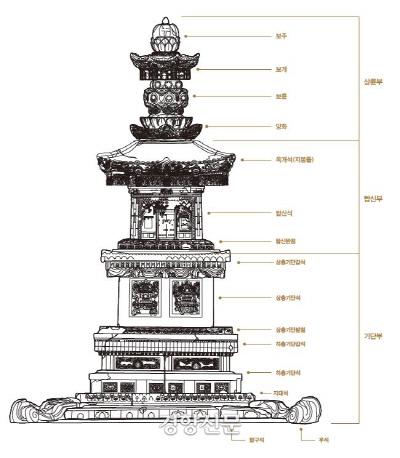

지광국사 탑의 부재명칭. 이 탑은 국내에 남아있는 승탑 가운데 최고의 걸작이라는 평을 받는다.|국립문화재연구소 제공 |

■둔황 벽화와 비슷한 탑 그림

이번 도록과 보고서는 지광국사탑을 하나하나 뜯어보며 부재별 사진을 찍고 각 분야별로 연구했다는데 의미가 있다.

이중 중국의 둔황(敦煌)석굴의 그림과 비교한 박지영 국립문화재연구소 학예연구사의 논문(‘지광국사 장업의 이해’)이 눈에 띈다.

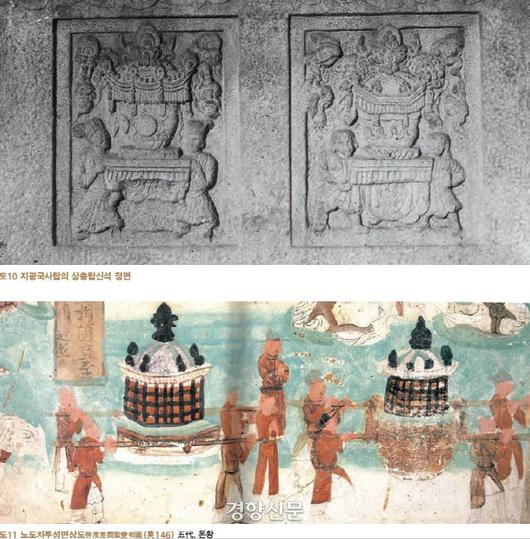

특히 상층기단석의 정면에는 가마를 메고 가는 인물 두사람이 사리를 봉송하는 장면이 새겨져 있다. 박지영 학예사는 “둔황 막고굴의 노도차투성변상도와 비견된다”고 보았다. 노도차투성변상도는 부처의 10대 제자 중 ‘지혜’가 제일이었다는 사리불과, 외도인(불도를 따르지 않는 사람)으로서 환술에 능한 노도차가 재주를 겨루는 장면을 그린 그림이다.

|

지광국사 탑의 상층 기단부에는 지광국사 해린 스님의 사리를 옮기는 가마가 보인다(위 그림). 이 그림은 중국 오대시기(907~967년) 작품인 돈황 막고굴의 ‘노도차투성변상도’의 그림 중 일부를 채용했다는 주장이 제기됐다.|국립문화재연구소 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■지혜의 부처 사리불로 비유된 지광국사 해린 스님

그런데 이 변상도 중 하나의 부분장면을 보면 노도차와의 싸움에서 승리한 사리불과, 당대 부처를 따르는 부유한 신도로 많은 재산을 부처에게 보시한 수달이 함께 기원정사(사찰)를 세우기 위해 떠난 여정을 표현하고 있다.

|

지광국사 탑의 북면에 새겨진 산중 굴 안의 인물좌상. 이 인물은 석가모니의 법통을 미륵에게 전해주는 가섭이다. 가섭은 선사들의 ‘워너비’ 인물로 알려져 있다. 지광국사 탑에 새겨진 ‘선굴 속 가섭’은 입적한 지광국사, 즉 ‘승탑 속의 해린 ’을 비유적으로 표현했을 가능성이 크다. |박지영 국립문화재연구소 학예연구사의 논문에서 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

석가모니 부처의 10대 제자 중 한 사람인 사리불은 ‘지혜 제일’로 통했다. 학문이 뛰어났고 교단형성에 탁월한 능력을 발휘했다. 이는 해린에 대한 평가와 다르지 않다. 따라서 박지영 학예사는 “지광국사탑의 상층기단부 가마 그림은 노도차투성변상도의 일부를 채용했을 가능성이 크다”면서 “육각형 모양의 덮개와 보주 장식, 가마 아래의 장막(천) 그리고 서역인과 두건, 관모 등 인물표현이 비슷하다”고 주장했다. 박 학예사는 “다만 해린이 입적했기에 때문에 가마의 형태를 사리기로 묘사한 것”이라 해석했다.

■가섭=해린

또 상층기단부의 북쪽면은 선굴(좌선하는 굴) 안에 있는 인물좌상을 주제로 산수문을 조각했는데, 이 인물은 가섭이다. 가섭은 석가의 승가리(베 조각을 이어 만든 옷)를 미륵에게 전해주는 인물이다. 석가모니의 법통을 미륵에게 전하는 역할을 하기 때문에 선사(禪師·선정에 통달한 승려)들의 ‘워너비’ 인물로 받아들려졌다. 박지영 학예사는 “아마도 지광국사 탑에 새겨진 ‘선굴 속의 가섭’은 입적한 지광국사, 즉 ‘승탑 속의 해린’을 비유적으로 표현했을 것”이라고 추정했다.

|

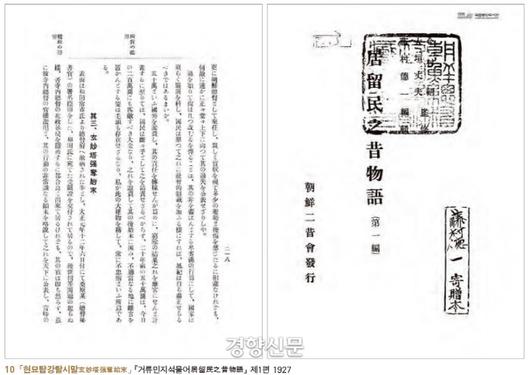

1927년 후지무라 도쿠이치(藤村德一)가 쓴 ‘(지광국사) 현묘탑 강탈시말’. 1911년 모리루타 타로가 서울로 반출한 탑은 서울 명동-남창동을 거쳐 일본 오사카로 팔려갔으며 다시 서울로 돌아와 경복궁에 세워졌다.|국립문화재연구소 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■허균이 본 지광국사 탑

흔히들 이 지광국사탑을 두고 ‘미인박명’이라는 표현을 쓴다. ‘미인’이란 국내의 승탑 가운데 최고의 걸작이라는 뜻이고, ‘박명’은 그만큼 탑의 팔자가 기구하다는 의미일 것이다.

강원도 원주 부론면 법천사 터에 승탑비와 승탑이 조성된 것인 1085년(고려 선종 2년) 때였다.

고려 문종 때 국사로 추대된 지광국사 해린 스님(984~1070)의 사리와 유골을 모신 것이다.

■‘원주-서울 명동-서울 남창동-일본 오사카-서울 경복궁’을 전전한 미인박명

그러던 1911년 9월 일본인 모리무라 타로(森村太郞)라는 인물이 법천사 터에 덩그러니 놓여있던 지광국사 탑을 발견하고 땅주인이 된 정주섭이라는 사람에게서 탑을 사들인다. 모리는 탑을 해체한 뒤 서울로 옮긴다.

후지무라 도쿠이치(藤村德一)라는 일본인이 쓴 ‘(지광국사) 현묘탑 강탈시말’이라는 글을 보면 90년간 베일에 쌓였던 현묘탑 반출의 이력이 낱낱이 드러난다. 서울로 옮겨간 탑을 산 이는 일본인 실업가 와다 쓰네이치(和田常市)였다. 와다는 이 탑을 명동 무라카미(村上病院)을 거쳐 자신의 집(남창동) 정원으로 옮겨두었다가 다시 일본 오사카(大阪)에 사는 남작 후지타 헤이타로(藤田平太郞)에게 3만1500원이라는 거액에 팔린다. 1912년 5월31일 탑은 오사카로 반출된다.

|

법천사터의 북동쪽. 낮은 산자락에 있는 승탑원 모습. 정면 3칸, 측면 1칸의 건물 3공으로 둘러싸인 공간에 탑과 탑비가 마주하고 있었다. 그러나 탑은 1911년 일본인에게 팔려나갔다. |국립문화재연구소 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그러나 그해 10월 쯤 뒤늦게 탑의 일본 본토 반출소식을 알게 된 조선총독 데라우치 마사타케(寺內正毅)가 앙앙불락한다. 데라우치는 “폐사지는 원래 국유지로 봐야하고 그 폐사지에 있는 탑 역시 국유물”이라면서 모리와 와다 등 탑 구입 관련자들을 구류에 처하고 소환하는 등 수사에 나섰다. 모리에게서 탑을 사서 일본의 후지타에게 되판 실업가 와다는 총독부의 서슬퍼런 강경책에 놀라 전전긍긍한다. 결국 와다는 일본의 후지다에게 팔았던 탑을 되사서 총독부에 기증하는 형식으로 사건을 일단락 시킨다. 이때가 1912년 12월6일 쯤이다.

이런 과정을 거쳐 환수된 지광국사 탑은 경복궁 내로 옮겨 세워졌다.

|

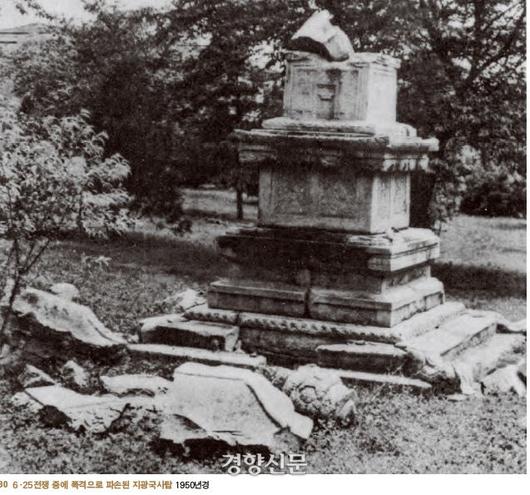

한국전쟁 때의 폭격 유탄에 맞아 무려 1만2000조각으로 산산조각난 지광국사탑. 이후 여러차례 복원 수리 과정을 겪었다.|국립문화재연구소 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■폭격맞아 산산조각난 탑

그러나 탑은 한국전쟁 때 유탄을 맞아 1만2000조각으로 산산조각나는 비운을 맞는다. 다른 문화재는 멀짱했는데 현묘탑만 박살났다.

박살난 탑은 그대로 방치돼 있었다. 당시에는 문화재위원회 같은 기구도 없었다. 그랬으니 공식적으로 나설 사람이 없었다. 문교부가 경무대(지금의 청와대) 쪽에 복원 이야기를 꺼냈으나 씨도 안 먹혔다. 그러다 1958년 월남(베트남)의 고딘디엠 대통령이 방한했을 때 화제의 중심에 섰다. 당시 이승만 대통령과 고딘디엠 대통령이 경회루 산책에 나섰다가 흉물스런 모습을 본 것이다. “대체 저게 어찌 된 것이요.” 이승만 대통령의 노기가 하늘을 찌르자 부랴부랴 복원에 나섰다. 당시 복원팀은 부서진 돌의 개수를 일일이 세어 1만2000 조각 임을 확인했고, 강화도·익산 등지에서 모자란 돌을 조달해서 일일이 빻아 복원했다.

하지만 탑은 원주-서울 필운동(이항복 집터)-일본-서울 경복궁 등을 전전하며 10여차례의 해체와 이전 등을 거치면서 본래모습을 일부 잃어버린 상태였다. 국립문화재연구소는 2016년부터 지광국사탑의 보존처리를 위해 탑을 해체하고 조사연구를 진행하고 있다. 그 과정에서 옥개석(지붕돌)과 하층기단 갑석(대석 위에 올리는 돌)의 부재를 찾았다. 또 석재의 산지를 추정하고 과거 복원에서 뒤바뀐 옥개석의 위치를 바로 잡는 등 연구 성과를 냈다. 이번에 발간한 보고서와 도록은 국립문화재연구소 누리집(www.nrich.go.kr)에도 공개된다. 최종덕 국립문화재연구소장은 “앞으로 과학적 보존처리와 연구 성과들을 대중에게 널리 알리고 석조문화재의 원형보존을 위한 선도적 기술체계를 구축할 예정”이라고 말했다.

이기환 선임기자 lkh@kyunghyang.com

▶ 최신 뉴스 ▶ 두고 두고 읽는 뉴스 ▶ 인기 무료만화

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.