투자자들, 우리은행 위례신도시지점 항의 방문

19일 오전 서울 송파구 우리은행 위례신도시지점은 해외 금리 연계 파생결합펀드(DLF) 투자자 30여명의 항의하는 목소리로 어수선했다.

이들은 격앙된 표정으로 투자 피해의 억울함을 호소하며 은행 측 책임자의 사과를 요구했다.

이날은 우리은행이 올 3∼5월 판매한 DLF 중 일부가 처음으로 만기가 도래한 날이다.

손실률이 60.1%로 확정된 이 DLF에 가입한 투자자는 64명이다. 이들 외에 500여명이 투자한 DLF의 만기가 오는 11월까지 차례로 돌아온다.

위례지점에 모인 투자자들은 '우리은행에 돈 맡기면 1억이 3천돼요', '파생상품 사기판매, 즉각 철회하라'는 피켓을 들고 상품의 부당함을 주장했다.

투자자 신모(56)씨는 "(가입할 때) 서명이 1분 만에 끝났다. 은행을 믿었다. 아파트 판 자금 1억원이 1개월 반 만에 0원이 됐다. 살려달라"고 울부짖었다.

|

울분 토해내는 투자 피해자들 |

투자자들이 위례지점을 찾은 것은 DLF 피해가 집중된 곳이어서다. 이 한 지점에서만 투자자 40여명이 70억원어치 DLF에 가입했다. 우리은행이 판매한 독일금리 연계 DLF가 1천230여억원어치인 점을 감안하면 상당히 많은 편이다.

투자자들은 이날 오전 9시 50분 지점에 들어와 한동안 머무르며 은행 측의 해명을 요구했다.

하지만 이곳에 파견된 본사 직원들이 상담실로 들어가 문을 잠그고 대화를 거부해 투자자들의 거센 반발을 샀다.

결국 다른 본사 영업지원반 직원이 지점을 찾아 투자자들을 응대하자 상황이 진정됐고, 투자자들은 낮 12시 30분이 넘어서 해산했다.

우리은행은 DLF 판매 과정에서 절차상 문제는 없었다는 입장이지만 이곳에 모인 투자자들이 털어놓은 이야기는 사뭇 다르다.

대부분 상품에 대한 설명을 제대로 듣지 못했고, '독일 국채에 투자하는 안전한 상품'이라는 은행 직원이 해주는 말만 믿고 서류에 사인했다고 한다.

DLF에 가입하고서 상품 설명서를 받지 못했고, 이후 수익률 추이에 대한 정보도 안내받지 못했다고 했다.

사달이 나고서 은행으로부터 받은 상품가입확인서를 보니 운용보고서 수취 신청 '거절', 이-메일 잔고 통보서 '거절', SMS 문자서비스 '미신청'으로 돼 있었다고 피해자들은 주장했다.

자신이 가입한 DLF가 대규모 손실이 난 것도 지난달 우리은행 직원 전화를 받고 알았다고 했다.

|

'눈물 흘리는 우리은행 투자 피해자' |

한 여성 투자자는 "8월 8일 아침에 프라이빗 뱅커(PB)가 전화해 손실률이 70%라고 말해줘서 그제야 손실이 난 걸 알았다"며 "그동안 적금만 들었는데 위험한 상품인 줄 알았으면 가입했겠느냐"고 말했다.

울산에서 올라왔다는 투자자는 "8월 14일과 16일에 전화가 와 은행에 오라고 해서 가봤더니 남편 퇴직금으로 투자한 1억3천만원이 2천만원이 됐다고 하더라"며 "그 말을 듣고 그 자리에서 쓰러졌다"고 말했다.

이 투자자는 "금리는 3월부터 그토록 떨어졌는데 그 전에 미리 연락해줬더라면 환매할 기회가 있지 않았겠나. 그 전에 연락 왔다면, 10%나 20% 떨어졌을 때 환매했다면 이토록 손해를 보지 않았을 것"이라고 울분을 터뜨렸다.

은행의 적극적인 가입 공세에 시달려 가입한 경우도 적지 않았다. 수차례 문자를 보내거나 전화해 가입을 권유했다고 한다. 그렇다고 상품을 상세히 설명한 사례는 없다고 피해자들은 주장했다.

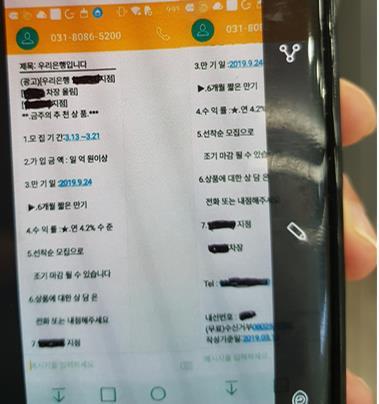

한 투자자는 상품 가입 전 은행에서 받은 문자를 공개했다.

문자에는 '6개월 짧은 만기, 수익률 연 4.2% 수준, 선착순 모집으로 조기 마감될 수 있습니다'라고 돼 있고 상품명이나 상품 종류는 표시돼 있지 않았다.

|

한 투자자가 받은 우리은행 DLF 광고 문자 |

투자자 권모(63)씨는 "독일이 망하지 않는 이상 손해나지 않는다, 추석 쇠고 오라는 말만 믿고 가입했다"며 "너무 억울해서 술을 안 마시면 잠이 안 온다"고 말했다.

권씨는 13년간 모은 1억원을 DLF에 투자했으나 이날 손에 쥔 돈은 4천만원도 채 안 됐다.

서류 조작 의혹도 제기됐다. DLF와 같은 고위험상품은 투자 등급이 1등급인 공격적 성향의 투자자가 가입할 수 있다.

손실을 본 투자자 중 '나는 낮은 등급인데 어느 순간 보니 1등급으로 돼 있더라'고 말하는 이가 적지 않았다.

pseudojm@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.