딥마인드, 3년간 손실 1조2천억원

바둑·게임 대결서 인간 이겼지만

복잡한 현실 문제에선 성과 별무

연구 실패보단 과도한 기대 때문

|

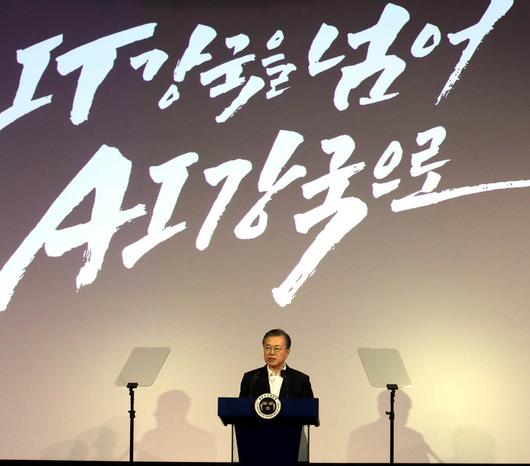

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘인공지능’은 지난 몇 년간 산업기술계를 넘어 사회에서 가장 주목받은 단어로, 사회 변화의 키워드였다. 심화신경망, 딥러닝, 기계학습, 은닉층… 기술용어가 일상어로 쓰였고 장밋빛 기대와 종말론적 우려가 충돌했다. 레이 커즈와일은 2045년이면 인공지능이 인류 전체 지능을 능가하는 초지능이 될 것이며, 스티븐 호킹과 일론 머스크 등은 인간을 위협할 슈퍼인공지능 개발을 멈춰야 한다고 목소리를 높여 왔다. 이달 초 미국 라스베이거스의 소비자가전전시회(CES)에서 많은 제품이 인공지능을 홍보했고 사회의 높은 관심은 여전하지만, 인공지능 연구 일선에서는 차분한 목소리도 나오고 있다.

요수아 벤지오 캐나다 몬트리올대 교수는 최근 영국 <비비시(BBC)> 인터뷰에서 “지난 10년간 이해관계 있는 기업들에 의해서 인공지능의 능력이 과대포장되어 왔다”고 말했다. 벤지오는 딥러닝을 개발한 공로로 튜링상을 받은 인공지능의 석학이다. 카티야 호프만 마이크로소프트연구소 수석연구원도 “인공지능이 새로운 국면으로 옮겨가고 있다고 생각한다”며 벤지오에 동조했다.

‘인공지능’은 마케팅 수단과 미래 기술담론으로 여전히 범람하지만, 연구 현실에서는 다른 모습들이 보고되고 있다. 2011년 미국의 퀴즈프로그램 제퍼디에서 인간 퀴즈 최고수들을 제압한 아이비엠(IBM)의 인공지능 왓슨은 이후 국내외 대형 병원에 투입됐지만, 기대한 성과를 내지 못해 계약 연장이나 추가도입 사례가 드물다. 세계 최대의 인공지능 연구기업 딥마인드는 오락실 게임, 바둑, 스타크래프트, 포커, 단백질 구조 분석 등 영역에서 인간을 능가하는 사례를 잇따라 내놓으며 주목받았지만, 불안도 낳고 있다. <와이어드>에 따르면, 딥마인드의 늘어나는 손실 규모는 기업의 지속가능성을 위협한다. 2014년 구글에 인수된 딥마인드는 2016년 1억5400만달러, 2017년 3억4100만달러, 2018년 5억7200만달러 등 3년간 손실누적액이 10억달러(약 1조2000억원)를 넘어선다. 여기에 올 하반기 10억달러의 부채가 추가될 예정이다.

미국의 인공지능 기업 어피니티의 최고경영자 지아 치슈티는 2018년 <파이낸셜 타임스> 기고를 통해 “인공지능의 겨울이 오고 있다”고 주장한 바 있다. 인공지능이 퀴즈나 바둑, 체스 등 좁은 영역에서 데이터 학습을 통해 패턴 발견엔 뛰어나지만, 현실의 복잡한 문제 해결에선 이렇다 할 실적이 없다. 치슈티는 전반적인 인공지능과 빅데이터에 대한 투자는 대부분 낭비이기 때문에 중단해야 한다고 주장했다.

2016년 이후 인공지능 분야에서 일어난 괄목할 연구 진전과 집중된 관심, 투자 자원은 인공지능의 세 번째 겨울은 오지 않을 것이라는 견해를 확산시켰다. 1956년 다트머스대 학술대회에서 ‘인공지능’이란 용어가 만들어진 뒤 인공지능은 긍정적 전망과 초라한 실적을 반복하며 1970년대와 80년대 두 차례 ‘인공지능의 겨울’로 불리는 침체기를 겪었다. ‘인공지능의 겨울’은 연구, 투자, 자금 지원이 위축되는 시기를 일컫는 말이다. 컨설팅기업 가트너가 기술의 수용 과정을 도입, 과도한 기대, 거품 붕괴, 안정 단계로 설명하는 하이프곡선의 사례로 언급되기도 한다.

인공지능의 겨울은 연구의 실패 때문이라기보다 과도한 기대와 마케팅 영향이 크다. 인공지능 석학인 얀 르쿤 뉴욕대 교수는 “인공지능은 사람들이 제공할 수 없는 일들을 요청했기 때문에 인공지능의 겨울을 겪었다”고 말했다.

하지만 현재는 인공지능의 겨울을 말하기엔 성급하다는 견해가 지배적이다. 미국 국방부 등 일부 국가의 예산지원 여부에 큰 영향을 받던 과거와 달리 각국 정부가 앞다퉈 육성정책을 발표하고 있으며 중국과 미국은 이 분야 연구의 패권 다툼을 벌이고 있기 때문이다. 산업계와 자본의 투자도 넘쳐나고 있다. 알파고와 딥러닝이 인공지능에 대한 대중적 기대와 불안을 부풀린 만큼 제자리를 찾는 과정은 자연스러워 보인다. 그동안 부정확하고 포괄적인 마케팅 용어로 쓰였던 ‘인공지능’도 디지털화·컴퓨터화와 같은 구체 용어로 세분화할 필요도 있다.

구본권 선임기자 starry9@hani.co.kr

▶네이버에서 한겨레 구독하기

▶신문 보는 당신은 핵인싸!▶조금 삐딱한 뉴스 B딱!

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.