|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아시아경제 부애리 기자] "정부에 규제샌드박스를 신청했지만 묵묵부답입니다." 100만명이 이용하던 카풀업체 풀러스가 최근 사업을 접은 가운데 위모빌리티의 카풀서비스 '위풀'도 존폐의 기로에 섰다. 또 다른 카풀업체였던 위츠모빌리티가 지난해 사업을 접은 만큼 위풀은 사실상 마지막 남은 카풀 서비스다.

◆ 규제샌드박스 신청했지만 비관적인 상황= 박현 위모빌리티 대표는 24일 아시아경제와의 인터뷰에서 "사회적대타협안 이후 한국의 모빌리티 스타트업들은 절벽에 놓인 상황"이라면서 "규제샌드박스를 통해서 사업을 다시 진행해보려는 것인데 여의치 않은 상황"이라고 토로했다.

규제샌드박스는 정부가 기업들의 원활한 사업 진출을 위해 일정기간 기존규제를 면제해주는 제도다. 박 대표가 지난달 초 과학기술정보통신부에 신청한 ICT규제샌드박스는 카풀 가능 시간대를 최대 10시간(오전5시~10시, 오후 6시~11시)으로 늘리는 것이 골자다. 다만 박 대표는 택시업계와 갈등을 피하기 위해 10km 이상 장거리 이동일 경우와 드라이버와 탑승객의 이동경로가 70% 이상 일치할 경우에만 카풀을 매칭해주는 시스템을 고안했다.

|

박현 위모빌리티 대표. 사진=박 대표 제공 |

박 대표가 규제샌드박스를 신청한 이유는 정부가 정해놓은 4시간으로는 사업의 존속이 불가능하기 때문이다. 지난해 정부ㆍ여당,택시업계, 카카오모빌리티가 참여한 '택시ㆍ카풀 사회적 대타협기구'는 출퇴근 시간을 4시간(오전 7~9시, 오후 6~8시)으로 고정하고 이 시간에만 카풀 서비스를 할 수 있도록 했다. 하지만 4시간으로는 많은 이용자를 끌어들이기 힘들어 수익모델을 만들기 어렵고, 사업 확장에도 한계가 있다. 풀러스가 사업을 접은 것도 이 때문이다. 박 대표는 "수도권에 통근인구가 집중된 한국 특성상 카풀 수요가 많은 장거리 출퇴근자의 경우 아침 5시~6시부터 나오는 사람들이 많고, 퇴근도 교통체증을 피해 남들보다 늦게하는 경우가 많아 실제 수요와 공급에도 맞지 않는다"고 토로했다.

|

◆한국서 막힌 '카풀' 해외선 훨훨= 카풀에 대한 규제샌드박스가 막힌 이유는 정치적인 배경 때문으로 해석된다. 현행 규제샌드박스 제도는 사업자가 과기부나 산업통상자원부에 신청을 하면 관련 주무부처와 협의해서 판단이 내려지는 구조다. 카풀의 경우 국토교통부로 이관하는 형태다. 문제는 국토부가 사회적 대타협에 일정한 역할을 한 만큼 위풀의 규제샌드박스 적용 결정을 쉽게 내리지는 못할 것이라는 게 업계의 관측이다.

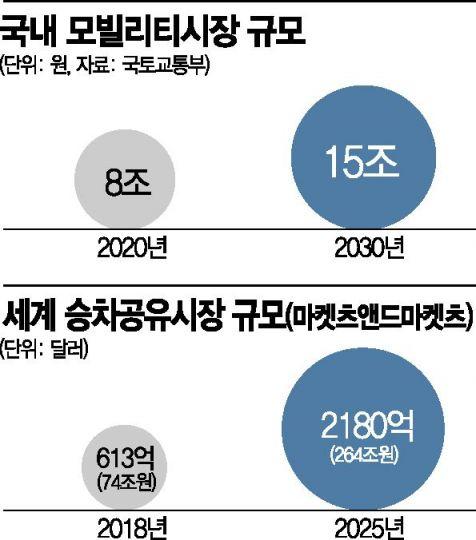

국내에서 규제에 막혀 승차공유 기업들이 하나둘씩 사라지는 사이 해외에서는 카풀 기반의 모빌리티 기업들이 유니콘 기업(기업가치 10억달러 넘는 비상장기업)으로 성장하고 있다. 2012년 설립된 중국 최대 승차공유업체 디디추싱의 기업가치는 560억달러(63조원)에 달한다. 디디추싱은 카풀ㆍ대리운전 등 종합이동서비스를 제공하며 '중국의 우버'로 불리며 호주, 중남미 등 해외 사업을 전개하고 있다. 디디추싱도 처음엔 택시업계의 반발이 높았지만 중국 정부는 사업을 일단 허용하고 이후 문제가 생기면 제한을 두고 보완 장치를 요구하는 네거티브 규제를 적용했다. 프랑스의 카풀 서비스 '블라블라카'는 스페인 현지 버스조합으로부터 소송을 당하는 등 기존산업의 반발에 부딪쳤지만 유럽 정부는 특별한 규제를 적용하지 않았다. 블라블라카는 현재 전세계 22개국에서 9000만 회원을 보유하고 있으며 기업가치가 16억달러(2조원)에 달한다.

전문가들은 한국처럼 여객운송사업에 대해 법적 제한이 많은 경우 글로벌 모틸리티 기업의 싹을 잘라버리는 것이라고 지적했다. 최경진 가천대 교수는 "현행법은 기본적으로 모빌리티 기업들에게 택시기반으로 사업을 하라고 하는 구조이기 때문에 승차공유 서비스들이 영업하기가 쉽지가 않다"라면서 "카풀서비스들이 제도권 안으로 들어와도 사업을 할 수 있도록 진입규제를 좀 더 완화시켜줄 필요가 있다"고 조언했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.