|

한국 현대서단의 거목 하석 박원규(73) 작가가 서울 혜화동 JCC아트센터에서 열리고 있는 개인전 '하하옹치언'에 전시된 '주거' 앞에 서서 작품설명을 하고 있다. 강지원 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

두 개의 검은 수레바퀴와 붉은 배를 그린 그림 같다. 하지만 알고 보면 글씨다. 검은 바퀴는 중국 나시족이 지금도 쓰는 상형문자인 동파문자체로 쓴 ‘수레 거(車)’자이고, 배는 3000여년 전의 갑골문체로 쓴 ‘배 주(舟)’자이다. ‘주거(舟車)’는 중국 오대(五代)의 재상 풍도(馮道)가 쓴 시 ‘우작(偶作)’ 중 ‘배와 수레 어디서든 나루에 안 닿을까(舟車何處不通津)’에서 발췌했다.

한국 현대서단의 거목으로 꼽히는 하석 박원규(73)의 이 작품은, 그가 이 시대 젊은이들에게 전하고픈 얘기를 담고 있다.

“요즘 젊은이들이 3포 세대(연애, 결혼, 출산을 포기한 세대)라고 하잖아요. 풍도도 능력이나 재물, 외모 등 열 가지가 없어서 ‘십무낭자(十無浪子)라 불린 사람이에요. 그런데 그런 사람이 11명의 황제를 모신 재상에까지 올랐어요. 그가 쓴 시를 젊은이들에게 전해주고 싶어요. 언젠가는 목적지에 도달하는 배와 수레처럼 꿈을 잃지 않고 묵묵하게 꿈을 향해 가보면 꿈에 다다를 거라고요.”

|

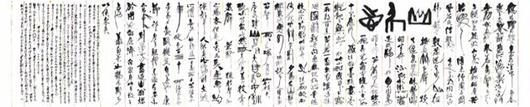

'하하옹이 하는 횡설수설'이라는 뜻을 담은 '하하옹치언'의 초성만 쓴 하하옹한글초성체. JCC아트센터 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

하석 박원규가 중국 나시족이 현재까지도 사용하는 상형문자인 동파문자체로 쓴 '서'. JCC아트센터 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

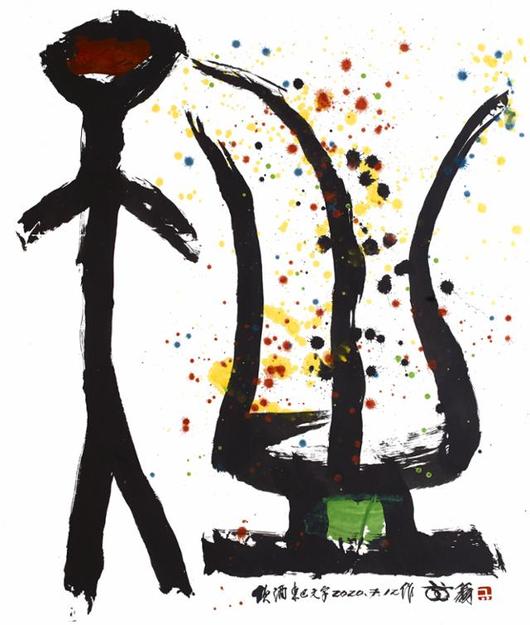

하석 박원규가 동파문자체로 쓴 '음주'. JCC아트센터 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그림과 글의 경계를 자유로이 넘나드는 박씨의 신작 36점을 볼 수 있는 ‘하하옹치언(何何翁卮言)’전이 일본 건축가 안도 다다오가 설계한 서울 혜화동 JCC아트센터에서 열리고 있다.

그의 작품은 전통 서예의 범주를 훌쩍 뛰어넘는다. 3,000여년 전부터 사용됐던 동파문자체로 쓴 ‘氷草(빙초ㆍ얼음과 풀)’나 ‘飮酒(음주)’, 갑골문체로 쓴 ‘書(서)’ 등은 현대 추상화에 가깝다. 금문체와 동파문자체를 섞어 쓴 ‘消氷(소빙ㆍ얼음을 녹임)’도 새로운 시도다.

“아직까지도 나시족이 쓰는 동파문자의 특징은 모든 글자에 색이 들어있다는 거에요. 굉장히 회화적이고 재미있어요. 요즘은 컬래버레이션 시대잖아요. 타 영역과 섞였을 때 새로운 세계가 열리듯, 다양한 서체를 섞어서 조화를 이루는 게 제가 강조하고 싶은 거예요.”

길이 12m의 대작인 ‘山居志(산거지ㆍ산에 사는 뜻)’는 갑골문체, 금문체, 한간체, 광개토대왕비체 등 다양한 서체가 한데 물결치는 작품이다. 이 서체는 그가 손 가는 대로 썼다는 의미의 ‘하하옹수수체(何何翁隨手體)’라 불린다.

|

하석 박원규가 갑골문체, 광개토대왕비 등 다양한 문체를 섞어 하하옹수수체로 쓴 '산거지'. JCC아트센터 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

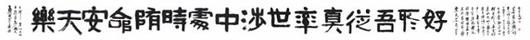

하석 박원규의 인생관을 담아 광개토대왕비체로 쓴 '낙천안명'. JCC아트센터 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

작품의 정수는 숨은 뜻에 있다. 광개토대왕비체로 쓴 ‘樂天安命(낙천안명ㆍ하늘의 명을 즐기고 편안히 여기다)’은 그의 인생관을 담은 것이고, 대전체로 쓴 ‘馽(칩ㆍ말의 다리를 끈으로 얽어 매다)’에는 ‘사회적 억압 때문에 인재들이 제 기량을 발휘 못하고 있다’는 비판의 뜻을 넣었다. ‘여씨춘추’에서 인용한 ‘觀其所不爲(관기불소위ㆍ그 사람이 하지 않는 것을 관찰함)’는 퇴직을 앞둔 중장년에게 ‘끈 떨어졌을 때 하지 말하야 할 행동을 미리 생각해두라’는 의미를 담았다. 그는 고교 시절부터 사서오경을 비롯 고전을 섭렵하며 글씨와 전각을 배웠다.

한자에 익숙지 않은 젊은 관객을 위해 전시장에서는 자세한 작품설명이 담긴 QR코드 책자를 제공한다. “제 호에 들어간 어찌 하(何)를 두 번 겹치고, 제가 손주가 다섯이니까 옹(翁)을 붙여 ‘하하옹’이라고 나를 부릅니다. 치언은 ‘술 한잔하고 하는 횡설수설’이에요. 이번 전시는 한 마디로 ‘하하옹이 하는 횡설수설’이에요.”

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.