|

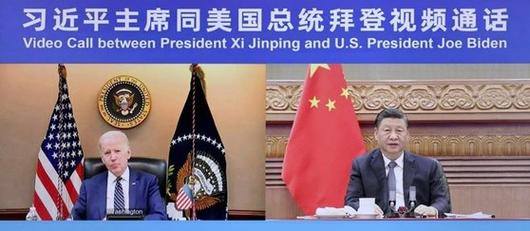

시진핑 중국 국가주석과 바이든 미 대통령이 18일 오후 화상통화를 통해 우크라이나 사태 등을 논의했다. [신화통신 캡쳐] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시진핑 중국 국가주석은 18일 바이든 미 대통령과의 회담에서 “우크라이나 위기는 우리가 보고자 했던 것이 아니다”라며 “그러한 충돌은 누구의 이익도 되지 않는다”고 말했다. 전쟁이 지속돼선 안 된다는 메시지를 발신했지만 러시아에 대한 군사적 지원이 없을 것이란 명시적 답변은 없었다.

이날 밤 9시 3분(중국시간)에 시작된 회담은 1시간 52분간 계속됐다. 중국 관영 CCTV가 통화가 진행중이던 오후 10시 21분 시 주석의 주요 발언을 먼저 공개했다. 회담 중 중국 측 발언 내용을 먼저 공개하는 건 언론 보도를 선점하기 위한 취지로 보인다.

|

중국 관영 CCTV가 밤 10시 21분 시 주석의 발언을 보도했다. 발표문은 단 210자였다. [CCTV 캡쳐] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시 주석은 우크라이나 사태와 관련해 “지난해 11월 (미·중간) 첫 정상회담 이후 국제 정세가 중대한 변화를 맞고 있다”며 “평화와 발전의 시대가 심각한 도전에 직면했다”고 말했다. 그러면서 “세계가 태평하지도 안전하지도 않다”며 “우크라이나 위기는 우리가 보고자 했던 것이 아니다”라고 강조했다.

우크라이나 사태를 ‘침공’이나 ‘전쟁’이란 표현 대신 ‘위기’라고 말해 수위를 조절한 것과 동시에 중국이 사전에 러시아의 침공 사실을 알지 못했다는 것을 암시한 것으로 풀이된다.

이어 “국가관계는 군사적 대치로 나아가지 않아야 하며 충돌과 대항은 누구의 이익에도 부합하지 않는다”며 “평화와 안전이야말로 국제사회의 소중한 자산”이라고 지적했다.

전날 바이든 대통령은 “중국이 러시아의 침공에 대해 군사적 지원을 하면 혹독한 대가를 치르게 될 것”이라고 경고한 바 있다. 시 주석은 바이든 대통령에게 '평화를 위해 양국이 노력해야 한다'며 답을 에둘러 간 셈이 됐다.

이같은 상황은 이미 지난 14일 이탈리아 로마에서 양제츠(楊潔篪) 중국 외교담당 정치국원과 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 만났을 때부터 예견됐다. 설리번 보좌관은 “군사적 지원이나 경제제재를 위반하는 지원을 할 경우 중대한 결과에 직면할 것”이라고 했다.

양 정치국원은 “중국은 우크라이나의 상황이 이 지경에 이르는 것을 원하지 않는다”며 “중국은 모든 국가의 주권과 영토 보존을 존중하고 유엔 헌장의 목적과 원칙을 준수할 것을 주장해 왔다”고 응수했다. 러시아에 제재를 위반하는 지원을 하지 않는다는 즉답 대신 평화적 해결을 촉구하며 피해간 것이다.

시 주석은 나아가 "미국과 나토(NATO·북대서양조약기구)도 러시아와 대화해야 한다"고 주장했다. 그는 "전방위적이고 무차별적인 제재로 고통받는 것은 국민들"이라며 "가뜩이나 어려운 세계 경제에 설상가상이 되고, 돌이킬 수 없는 손실을 초래할 것"이라고 했다.

현재 가동되고 있는 미국 등 서방의 대(對)러시아 제재와 미국이 경고한 대중국 제재에 대한 반대 입장을 분명히 한 것으로 풀이된다.

전날 중국 상무부는 중국 정부가 러시아와 ‘정상적 협력’을 지속하겠다는 기본 입장을 재확인했다. 가오펑(高峰) 대변인은 “중국은 상호 존중, 평등, 상호 이익의 원칙에 따라 러시아 및 우크라이나와 정상적인 경제무역 협력을 계속할 것”이라고 말했다.

시 주석은 또 대만 문제와 관련해 "미국 일부 인사들이 대만 독립 세력에 잘못된 신호를 보내는 것은 매우 위험하다"고 밝힌 뒤 "대만 문제가 잘못 처리되면 중미 관계에 파괴적인 영향을 줄 것"이라고 경고했다.

CCTV는 "미국이 중국의 '하나의 중국' 정책을 지지하고 중국과 대화·협력을 강화하기로 했다"고 말했다고 전했다.

베이징=박성훈 특파원 park.seonghun@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.