|

넷플릭스 로고. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

넷플릭스가 한국에도 ‘계정 공유 유료화 정책’을 시행하겠다고 발표하면서 후폭풍이 일고 있다. 일각에선 거주지 상관없이 계정 공유를 적극적으로 허용해온 넷플릭스가 온라인동영상서비스(OTT) 시장을 장악한 뒤 돌연 태도를 바꾼 것이라며 일종의 '갑질'이라는 지적까지 나오고 있다.

6일 OTT 업계 등에 따르면 넷플릭스는 최근 홈페이지 공지를 통해 앞으로 한 가구에 거주하지 않는 이용자와 계정을 공유하려면 매달 인당 5000원씩 추가 비용을 내게 할 방침이라고 밝혔다. 하나의 계정을 나눠 쓸 수 있는 인원도 줄었다. 멤버십 금액에 따라 차이가 있지만 통상 '4명'이 나눠쓰는 프리미엄요금제를 예로 들면 같은 거주지가 아닐 경우 총 3명까지만 인정된다.

구체적인 적용 시점이 확정되진 않았지만, 구독자들은 당황스럽다는 입장이다. 서울 영등포구에서 자취를 하는 김모(31)씨는 “수원에 사는 부모님과 계정을 공유하는데 이건 인정이 안 되는 거냐”며 “요즘 가족들도 따로 사는 경우가 대부분인데 결국 모두 추가 비용을 내라는 것”이라고 불만을 제기했다. 또 다른 직장인 박모(30)씨도 “처음 구독자를 모을 때는 ‘비밀번호 공유는 사랑’이네 뭐네 마케팅을 하더니 이제 잡은 물고기라고 지침을 바꿔버린 거 아니냐”라며 “사실상 갑질을 하는 것 같다”라고 하소연했다.

━

계정 공유 유료화, 위법 여지 있나 살펴보니

|

넷플릭스는 2017년 트위터에 '사랑은 비밀번호를 공유하는 것(Love is sharing a password)'이라는 문구를 통해 이용자들끼리의 자유로운 계정 공유를 독려했다. [캡처] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

하지만 공정위는 이를 문제 삼기 어렵다는 입장이다. 우선 갑질이라고 하기엔 소비자에게 선택권이 있다는 점에서다. 공정거래법에선 사업자가 어떤 거래 조건을 설정했을 때 상대방이 이를 수용할 수 있는지 선택권을 가지고 있냐가 중요한데 현 상황에선 구독자들이 계약을 해지하면 되기 때문에 법 위반으로 보기 어렵다는 의미다.

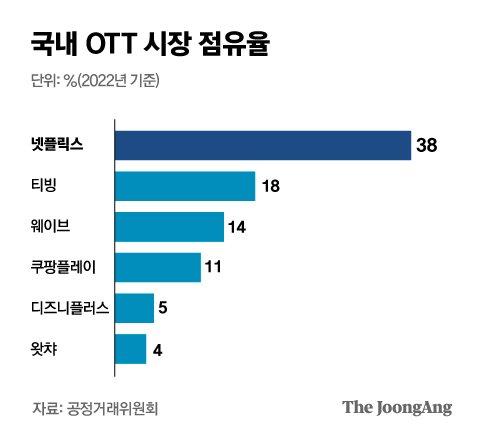

또 OTT 시장에서 넷플릭스가 ‘독과점’을 하고 있다고 보기도 힘들다. 지난해 기준으로 넷플릭스의 국내 OTT 점유율은 38%다. 티빙이 18%, 웨이브가 14%, 쿠팡플레이가 11%, 디즈니플러스가 5%, 왓챠가 4%다. 현행 공정거래법상 심사지침(시장지배적지위남용행위 등)은 시장점유율이 50% 이상인 사업자 등을 독과점 사업자로 추정한다.

━

“시장 경쟁 부추겨 토종 OTT에 도움될 것”

|

박경민 기자 |

오히려 ‘시장 경제가 정상적으로 굴러가는 과정’이라는 주장도 있다. 이황 고려대 법학전문대학원 교수는 “넷플릭스가 자기네들한테 유리한 방법으로 전략을 바꾸면 경쟁 사업자들은 이를 기회로 삼아 소비자들을 끌어오기 위해 여러 혜택을 제공할 것”이라며 “자연스레 시장 경쟁 구도가 만들어지고 소비자들의 '선택'에 따라 승자와 패자가 나뉠 것”이라고 말했다.

이 교수는 토종 OTT 업계에는 기회가 될 수도 있다고도 강조했다. 실제 지난해 11월 정보통신정책연구원이 조사한 설문조사에 따르면 본인 명의로 넷플릭스를 구독하는 이용자 120명 중 42.5%가 ‘계정 공유에 추가 비용을 내야 한다면 구독을 취소하겠다’고 답했다. ‘추가 비용을 내겠다’는 이용자는 24.2%에 그쳤다.

다만 OTT 업계는 신중한 분위기다. 익명을 요청한 한 국내 OTT 업계 관계자는 “일부 효과가 있을 수 있지만, 이용자들이 가격만 보고 움직이는 건 아니다”라며 “넷플릭스가 비싸도 볼만한 콘텐트가 있으면 구독을 이어가기 때문에 가격 인상에 따른 이탈보다는 콘텐트의 질이 소비자들을 움직이는 키가 될 것”이라고 말했다.

세종=이우림 기자 yi.woolim@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.