[MT리포트]인구 1/3 사회의 도래③

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난해 태어난 아이가 대학입시에 뛰어들 시점에는 대학들이 모집 정원의 절반도 채우지 못한다는 암울한 전망이 나온다. 한 세대만에 출생 인구가 3분의 1수준으로 급감한 가운데 청년층의 수도권 집중이 심화되고 있어 대학들이 현재 정원 수준을 유지할 경우 존립이 위태해질 가능성이 높다는 지적이다. 특히 대학이 경제적 비경제적으로 지역 사회에 미치는 영향이 적잖아, 지방 소멸을 막기 위해서라도 특단의 대책이 필요하다는 목소리에 힘이 실리고 있다.

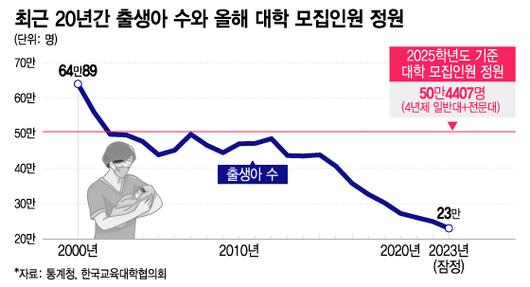

28일 통계청의 '2023년 출생·사망통계'에 따르면 지난해 연간 태어난 아이의 수는 23만명(잠정)을 기록했다. 10년 만에 반토막 수준이다.

이들이 대학에 갈 시점인 20여년 뒤부터는 학령인구 감소가 더욱 가팔라진다. 통계청 '장래인구추계(2022~2071년)'에 따르면 대학 진학 대상인 18세 인구는 2030년까지 40만명대를 유지할 전망이지만, 2040년 26만명으로 절반 가까이 급감할 것으로 예상된다. 지난해 태어난 출생아 수를 고려하면 2042학년도에도 20만명 초중반대에 머무를 것으로 보인다.

현재보다 신입생 자원이 절반 가까이 줄어들면 경영난을 겪는 대학들의 통·폐합이 불가피해진다. 2025학년도 기준 일반 4년제 대학 입학 모집 정원은 34만934명이다. 의대 모집 증원을 반영하면 24만2934명으로 줄어든다. 대학 모집 정원은 소폭 감소해왔지만 10년 넘게 정원 30만명대를 유지하고 있다. 여기에 전문대학 16만3473명까지 고려하면 대학 모집인원은 총 50만명 수준이 된다. 20년 뒤에도 이런 모집정원이 유지된다면 지난해 출생아들이 모두가 대학에 진학한다고 해도 대학은 모집인원의 절반 가량 학생을 채울 수 없다는 얘기다.

특히 수도권·국립대를 제외한 지방 사립대는 직격탄을 맞을 전망이다. 지난해 확정된 2025학년도 모집 정원 기준 4년제 대학의 수도권 대학의 모집인원은 13만2126명이고 지방권 대학의 모집인원은 20만8808명이다. 서울·수도권 대학이 신입생을 우선 충원한다고 가정하면 지방권 대학은 신입생 모집인원의 절반가량을 채우지 못하는 셈이다. 산술적으로 지방대학 10곳 중 5곳이 이런 상황에 내몰리게 되는 것이다.

이미 지방에 위치한 소규모 대학들은 위태롭다. 한국대학교육협의회가 발표한 '대학 등록금 및 사립대학교 운영 현황 분석' 보고서를 보면 2021년 비수도권 사립대 91곳 중 81.3%인 74곳의 운영 수지는 적자였다. 이에 대해 남두우 인하대 교수는 "4년제 지방 사립대학과 전문대학은 2040년에는 거의 소멸되거나 그 대상이 될 것"이라며 "대입정원을 2041년 기준 25만명 수준으로 감축해야 한다"고 지적했다.

대학의 위기는 지역 소멸로 직결된다. 서재영 한남대 교육학과 교수는 관련 보고서를 통해 "상대적으로 인구에 영향이 적을 것으로 보이는 소규모 대학의 경우에도 대학의 폐교가 인구 변화에 상당한 영향을 주는 것으로 나타났다"고 강조했다. 대학은 인재를 양성해 지역에 필요한 고급 인력을 제공하는 것은 물론 교육·연구·사회봉사를 통해 지역의 경제적·비경제적 측면에서 지역사회의 발전에 기여하고 있다는 점을 감안할 때 대학이 사라지면 그 지역에 미치는 영향이 결코 작지 않다는 분석이다.

교육계는 실효성 있는 구조조정 정책이 나와야 한다고 촉구한다. 정부는 현재 '글로컬대학30' 사업을 통해 대학의 통·폐합을 유도하고 지방 대학의 경쟁력 강화를 독려하고 있다. 하지만 최근 인구 감소 속도를 고려하면 고삐를 더 죄야한다는 지적이다. 임은희 대학연구소 연구원은 "20년 뒤에도 대학 구조가 이대로 유지된다면 수도권 대학과 지방 몇 국립대를 제외하고 모두 없어질 정도로 심각하다"고 전제한 뒤 "지방대도 감축에 나서야 하지만 서울권 대학은 첨단학과 등으로 오히려 모집 정원을 늘려왔다"며 "정부가 조금 더 강력한 정원 감축 정책을 고민해볼 필요가 있다"고 진단했다.

대학 재정투자를 확대해야 한다는 의견도 있다. 인원을 감축하게 되면 등록금 수입이 줄어든 사립 대학의 경우 전체적인 학사 운영에 차질이 생길 수 있어서다. 임 연구원은 "부담 없이 정원을 줄일 수 있도록 재정투자 확대로 계기를 마련해주는 게 필요하다"며 "우선 감축 목표를 구체화하고 재정을 투입하는 방향으로 조율해가야 한다"고 말했다.

유효송 기자 valid.song@mt.co.kr

ⓒ 머니투데이 & mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.