|

뮤 아크엔젤 광고. [유튜브 '웹젠' 캡처] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[헤럴드경제=이영기 기자] “뽑기게임 다 망하게끔 아무도 이용하지 말자” (게임커뮤니티 이용자)

게임 내 확률형 아이템의 정보 공개가 의무화되자 ‘K게임’의 민낯이 드러나고 있다. 의무 공개 시행 직전에 확률 정보가 ‘오류’였다며 수정하는 게임사가 속출하는 가운데 게임 이용자들은 “그간 속은 것 아니냐”며 분통을 터뜨리고 있다.

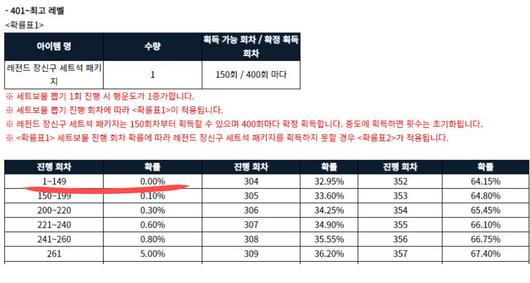

뽑기 149회 전까지 특정 아이템을 뽑을 확률이 0%인 게임도 있었던 것으로 알려지며, 게임 이용자 사이에서는 ‘뽑기 게임을 불매하자’는 말까지 나오는 상황이다.

3일 게임업계에 따르면 웹젠의 모바일 MMORPG(다중역할수행게임) ‘뮤 아크엔젤’의 확률형 아이템 확률 조작 의혹이 불거졌다.

최근 한 게임 이용자는 공정거래위원회에 ‘뮤 아크엔젤’에 제기되는 확률 조작 의혹에 대한 조사를 진행해달라는 민원을 접수한 것으로 알려졌다.

‘뮤 아크엔젤’을 둘러싸고 불거지는 확률 조작 의혹은 특정 아이템을 뽑을 확률이 0%였던 점을 이용자는 몰랐다는 의혹이다. 지난 21일 웹젠이 ‘세트 보물 확률’을 공지하며 특정 횟수 시행 전까지 실제로 뽑을 확률과 알려진 확률 간 차이가 드러났다.

|

'레전드 장신구 세트석 패키지'의 뽑기 확률. [웹젠 홈페이지 캡처] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘세트 보물 행운권(뽑기)’이라는 뽑기 아이템을 통해 '레전드 장신구 세트석 패키지'를 뽑을 확률은 횟수에 상관없이 0.25%로 알려졌는데, 실제로는 401레벨이 1~149회 시행하는 동안 확률은 0%인 것으로 공지됐다.

150회가 넘어서야 0.10%의 확률이 생겼다. 그 다음 200회가 넘으면 0.30%, 220회가 넘으면 0.60% 식으로 시행 횟수에 따라 뽑을 확률도 올라갔다.

세트 보물 행운권은 단품이 아닌 패키지로 구매해야 하는데, 이 경우 확률 발생의 최소 횟수인 150회를 시행하기 위해선 최대 13만원 가까이 결제해야 하는 것으로 나타났다.

웹젠에 따르면 1만4000원의 주말 패키지에는 18개의 ‘세트 보물 행운권’이 포함돼있다. 주말 패키지를 통해 18회 뽑기를 할 수 있는 것이다. 이 경우에 확률이 생기는 150회 이상 뽑기를 시행하기 위해서는 패키지를 최소 9개 사야 한다. 12만6000원을 결제해야 하는 셈이다.

|

뮤 아크엔젤 광고. [유튜브 '웹젠' 캡처] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

다만 웹젠 관계자는 “문제가 되는 '레전드 장신구 세트석 패키지'는 유료 재화인 ‘세트 보물 행운권’ 뿐만 아니라 무료 재화인 ‘가넷’을 통해서도 뽑을 수 있다”고 설명했다.

이어 웹젠은 적극적인 피해 보상에 나서겠다는 계획을 밝혔다. 웹젠 관계자는 “확률형아이템 표기 시행을 앞두고 자사 게임 전수 조사 과정에서 표기 오류를 발견했고, 이를 시인하며 바로 사과문을 먼저 올렸다”며 “게임서비스 이용 고객에게 불편을 안긴 사항에 진심으로 양해를 구한다. 구매한 상품의 회수 없는 추가 보상을 4월 2일 안내했고, 환불 절차도 마련하고 있다”고 설명했다.

이에 게임 이용자 커뮤니티의 이용자들 사이에서는 “뽑기게임이 망하도록 아무도 이용하지 말아야 한다“,“돈내고 하는 건데 확률이 0이면 이건 사기 아니냐"는 반응이 이어지고 있다.

앞서 확률 조작 논란에 휩싸인 그라비티의 라그나로크에 대해 공정위는 라그나로크의 아이템 확률 허위표시 및 조작 의혹 민원을 접수해 관련 내용을 검토하는 것으로 알려졌다.

그라비티는 지난 3월 20일 홈페이지를 통해 현재 판매 중인 유료 확률형 아이템 정보를 안내했다. 특히 '마이스터 스톤·'엘레멘탈 마스터 스톤'·'리 로드 스톤' 등 일부 아이템들은 등장 확률이 0.8%에서 0.1%로 수정되기도 했다. 게임 내 일부 아이템의 뽑기 확률이 최대 8배나 부풀려져 있었던 것이다. 기존 안내와 확률이 다른 아이템은 100개 이상이었다.

이에 공정위는 그라비티의 잘못된 확률 공개로 인한 이용자의 피해를 파악하고, 이 사태의 배경에 이용자를 기만하는 '의도적 조작'이 있었는지 등을 들여다볼 방침이다.

20ki@heraldcorp.com

Copyright ⓒ 헤럴드경제 All Rights Reserved.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.