|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

인구 고령화와 함께 치매(인지증) 환자가 크게 늘고 있다. 지난해 말 국내 치매환자는 98만4601명이며, 65세 이상 추정치매 유병률은 10.41%(중앙치매센터 통계)에 달한다. 치매는 알츠하이머병, 혈관성 치매, 파킨슨병 동반 치매, 루이소체 치매 등 원인이 다양하며 이 중 알츠하이머형 치매가 약 70%를 차지한다.

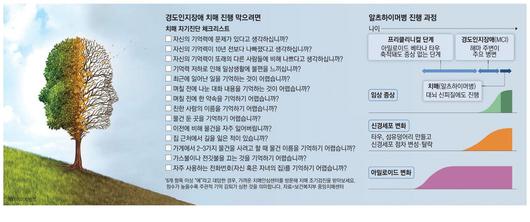

대표적인 퇴행성 뇌질환인 알츠하이머병은 뇌 신경세포가 죽고 신경회로가 깨지면서 점차 인지기능이 떨어지는 병으로, 뇌에 3단계 변화가 일어난다.

먼저, 뇌 신경세포 바깥쪽에 노폐물의 일종인 아밀로이드 베타(Amyloid beta·Aβ)라는 단백질이 쌓여 노인반이라는 '기미' 같은 게 생긴다. 이것이 촉매가 되어 신경세포 내에 '타우(tau)'라고 하는 단백질이 축적되어 섬유 덩어리를 만든다. 그러면 신경세포가 점차 변성·탈락해 뇌기능 장애를 일으킨다고 알려졌다.

일본 치매연구 1인자인 이와츠보 다케시 도쿄대 의대 신경병리학 교수는 니혼게이자이신문에서 "망가져버린 신경세포는 원래대로 되돌릴 수 없다"며 "아밀로이드 베타는 알츠하이머병이 발병하기 20여 년 전부터 쌓이기 시작한다. 처음에는 아밀로이드 베타나 타우가 축적되어도 증상이 없는 상태가 계속되고 '경도인지장애(Mild Cognitive Impairment·MCI)'로 진행된다"고 설명한다. MCI는 건망증이 나타나지만, 전반적인 인지기능은 유지돼 자립생활을 할 수있다. 하지만 아밀로이드 베타나 타우 축적이 한계점을 넘으면 서서히 일상생활에 지장을 초래하고 알츠하이머병이 발생해 경증, 증등증, 중증으로 진행된다.

아밀로이드 베타는 보통 뇌 속의 쓰레기로서 분해·제거되지만, 노화 등 어떠한 원인에 의해 그 기능이 쇠약해지면 서서히 쌓인다. 아밀로이드 베타는 응집하기 쉬운 단백질로, 섬유 덩어리를 만드는 과정에서 '프로토 피브릴(proto fibril)'이라는 상태(생김새가 짧은 섬유의 집합체)가 되어 독성이 나온다고 알려져 있다.

미국 바이오젠과 일본 에자이가 공동 개발한 알츠하이머 신약(레카네맙·제품명 레켐비)이 바로 이 단계에서 작용해 치매 진행을 늦춰주는 것이다. 레카네맙은 항아밀로이드 베타 항체약으로, 항원에 해당하는 프로토 피브릴에 결합하면 면역세포가 활성화되어 아밀로이드 베타를 분해·제거해 독성을 경감해주는 원리를 갖고 있다. 레카네맙은 임상 결과 알츠하이머병 진행을 27% 지연시켜주는 것으로 나타났다. 우리나라는 미국, 일본, 중국에 이어 세계 4번째로 5월 식품의약품안전처로부터 품목허가를 받아 치료약으로 사용할 수 있게 됐다.

치매 발병 과정에서 우리가 주목해야 할 부분은 MCI다. MCI 환자는 통계마다 약간 차이가 있지만 매년 약 10~15%가 치매로 진행된다. 정상 노인의 치매 진행률이 1~2%라는 점을 감안하면 매우 높다. MCI는 치매 고위험군으로 '치매 예비군'이라고 볼 수 있다.

MCI에서 치매로 진행 가능성이 높은 경우는 고령이거나 기억력 장애가 두드러짐, 뇌 MRI(자기공명영상촬영) 검사에서 뇌 위축 소견, 치매 유전인자 ApoE4(아포지질단백질 E4)를 가지고 있음 등이다. 알츠하이머 신약은 조기 치매환자, 즉 중증 MCI와 경증 알츠하이머병, 뇌에 아밀로이드 베타가 축적된 사람에게 효과가 있다고 알려져 있다.

MCI 환자는 일본의 사례를 봤을 때 치매 환자만큼 많다. 일본 치매 환자는 2022년 기준 65세 이상 인구의 14%인 443만명이며, 2030년에 523만명에 달할 것으로 추산된다. 치매 예비군 MCI 환자 역시 2030년 593만명, 2060년 632만명으로 급증할 것으로 추산(후생노동성)된다.

우리나라도 정확한 통계가 없지만 MCI 환자들이 치매환자 못지않게 많을 것으로 추측된다. MCI 진단은 환자 자신이나 가족이 인지기능장애를 호소하고, 일상생활 수행 능력에 뚜렷한 장애가 없으며, 치매 진단 기준을 충족하지 않아야 한다. 최근에는 뇌 MRI 및 PET(양전자방출단층촬영)를 이용한 영상검사가 활용되고 있다.

그러나 한 번의 영상 검사만으로 경도인지장애와 치매를 구분하기 쉽지 않기 때문에 1~2년에 걸쳐 추적 검사를 하는 경우가 많다.

MCI는 기억형 경도인지장애와 비기억형 경도인지장애로 구분할 수 있다. 기억형 경도인지장애의 주된 증상은 기억력이 떨어졌지만 일상생활 유지 능력이 정상인 경우를 말한다. 비기억형 경도인지장애는 기억력이 어느 정도 정상이지만 방향감각이나 시공간 기능, 실행 기능 등과 같은 영역에서의 기능장애가 주된 증상이다.

최근 MCI를 앓더라도 몇년 후 회복될 수 있다는 연구 결과도 있다. 미국 컬럼비아 의대 연구팀이 인지기능이 정상인 노인 2903명(평균 연령 70대 중반)을 대상으로 평균 6.3년에 걸쳐 진행한 연구를 보면 이 기간에 752명이 MCI 진단을 받았다. 연구팀이 MCI 환자를 평균 2.4년 지켜본 결과, 이들 중 12.9%가 치매로 이어졌고 9.6%는 인지기능이 더 떨어졌으나 치매의 임상적 기준에는 미달했다. 29.6%는 MCI 상태가 지속됐다. 나머지 47.9%는 더 이상 MCI 기준에 해당하지 않았다. 다시 말해 약 절반이 몇년 후 정상으로 회복됐다는 얘기다. 연구팀은 MCI가 치매로 악화되는 예고지표로 △항우울제 사용 △우울증 △치매 위험을 높이는 변이유전자(ApoE4) △기억·언어·공간지각 능력 저하 등을 꼽았다. 항우울제를 복용하는 MCI 노인은 약 18%가 치매로 진행됐다. MCI 상태가 지속된 노인은 7%, MCI 기준에 미달하는 노인은 6%가 치매로 이어졌다.

MCI나 치매의 가장 큰 위험인자는 나이(연령)이며 뇌 영양제나 뇌기능 개선제로 이를 완전히 막을 수 없다. 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동, 취미생활과 꾸준한 사회생활, 특히 근육을 키우는 것이 뇌의 퇴행 과정을 지연시키는 정도(正道)이다. 고혈압과 당뇨, 고지혈증 등 혈관성 위험인자를 가지고 있으면 적절한 관리가 필요하다. 또한 담배를 끊어야 하고 머리를 다치지 않도록 조심해 뇌를 보호해야 한다.

[이병문 의료전문기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.