돌, 나무, 뼈로 만든 젓가락도 있었는데…

15억 동아시아인이 쓰는 젓가락

|

동아시아인들은 여러 소재로 젓가락을 만들어 사용해 왔다. 중국 옌지 샤오잉쯔 유적에서 출토된 3000년 전 석침. 서울대박물관 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

강인욱 경희대 사학과 교수 |

젓가락은 한국을 포함한 동아시아 15억 명이 매일같이 사용하는 대표적인 도구이다. 특히 한국은 다른 나라와 달리 미끈거리는 금속젓가락을 일상적으로 사용한다. 막대기 두 개로 이루어져 원시적으로 보이지만 사실상 교묘한 손놀림이 필요한 신기한 도구인 젓가락은 왜 동아시아만 사용했을까. 또 왜 한국인만 금속젓가락을 사용했을까. 고고학이 전하는 사소해 보이지만 우리를 대표하는 식사 도구인 젓가락의 기원을 살펴보자.

신석기 때도 사용… 백제→日 전래

젓가락은 그냥 막대기 2개를 손가락에 끼우면 되는 단순한 도구이다. 지금도 침팬지와 같은 영장류들은 나무막대기를 사용해서 열매를 따거나 먹이를 잡는다. 우리의 선조들도 마찬가지였다. 단순한 막대기가 사람의 도구가 되는 것은 수백만 년 전으로 거슬러 올라간다. 호미니드(직립 보행 영장류)는 약 100만 년 전부터 불을 사용해 왔으니 음식을 끓이고 구운 고기를 뒤적거릴 때 자연스럽게 젓가락 같은 도구를 사용했다.

|

전남 신안 해저선에서 발견된 원나라 때의 나무젓가락. 국립중앙박물관 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

다만 고고학 발굴을 통해 젓가락을 발견하기는 생각보다 쉽지 않다. 나무같이 썩기 쉬운 재료로 만들어서 쓰고 버렸기 때문이다. 다만 뼈로 만든 젓가락은 간간이 출토되었으니, 현재까지 발견된 최초의 젓가락은 약 7000년 전 장쑤성 룽추좡(龍虯莊)이라는 무덤에서 발견된 것이다. 이 유적에서는 길이 18cm 내외의 뼈로 만든 젓가락 40여 개가 발견되었다. 그 밖에도 허무두, 자후 등 중국 시대의 여러 신석기시대 무덤에서 확인된다. 신석기시대 젓가락은 지금 우리의 젓가락과 달리 짧고 마치 비녀를 연상케 한다.

아직 한국에서 신석기시대 젓가락은 발견된 적이 없다. 하지만 서울 강동구 암사동 유적 6000년 전의 집터에서 숟가락이 나온 적이 있다. 또 3000년 전 중국 옌지 샤오잉쯔 유적에서 한쪽은 납작하고 끝은 둥글게 돌과 뼈로 만든 비녀(또는 화살촉)들이 다수 출토되었다. 젓가락으로 사용해도 전혀 문제가 없을 정도이다. 아마 중국뿐 아니라 한반도와 만주 일대에서도 일찍이 뼈나 나무로 만든 젓가락을 널리 사용했을 가능성이 크다.

|

몽골 흉노 무덤에서 발굴된 뼈로 만든 젓가락. 강인욱 교수 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한편 동아시아에서 가장 늦게 젓가락을 도입한 나라는 일본이다. 2000년 전 일본의 문화상을 연구하는 기본적인 자료인 삼국지 위지 왜전의 기록에는 그들이 “손으로 음식을 집어서 먹는다”고 되어 있다. 그 책에 기록된 수많은 다른 동이족에 대해서는 그런 이야기를 쓰지 않았으니, 유독 일본 사람들만 손으로 먹는 풍습이 인상적이었다는 뜻이다. 일본에 젓가락은 백제의 여러 문화가 확산되면서 함께 전래됐다. 일본 쇼소인(正倉院)에는 신라에서 수입한 포장도 뜯지 않은 숟가락들이 남아있으니, 한국의 수저 세트는 귀족의 상징이기도 했다. 일본에서 젓가락은 식사를 넘어서 엄숙한 장례 의식의 일부로 사용되니, 장례식 이후 화장한 유골을 젓가락을 사용해서 유골함에 담는다. 식사할 때 옆 사람의 젓가락질을 도와서 함께 집는 것이 일본에서 큰 금기인 이유가 바로 이 장례 관습과 비슷하기 때문이다.

고대 왕족이 제사때 쓴 금속젓가락

|

고려 인종의 장릉에서 발견된 은제 젓가락. 푸른빛을 띠는 건 청동이 섞였기 때문이다. 사진 출처 위키피디아 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한국의 젓가락 문화는 특별하니, 바로 다른 나라에는 없는 금속젓가락을 쓰기 때문이다. 다른 동아시아 사람들도 한국의 금속제 젓가락의 사용은 힘들어한다. 사실 금속제 젓가락은 중국에서 시작되었으니 약 3500년 전 중국 상나라의 대표적 유적인 인쉬(殷墟·은허)에서 청동제 젓가락이 처음 발견되었다. 금속제 젓가락의 기원은 최근 ‘밤양갱’이라는 노래로 재조명받고 있는 ‘양갱’의 등장과도 관련이 있다. 양갱이란 명칭은 본래 고대 중국에서 제사에 쓰이는 뜨거운 양고깃국에서 유래했다. ‘갱(羹)’은 경상도 지역에서 즐기는 자작한 국물의 국밥인 ‘갱시기’에 그 흔적이 남아있다. 우리가 아는 양갱은 양고기를 안 먹는 일본인이 대신에 단팥을 넣어서 젤리처럼 만든 것으로 고대의 걸쭉한 양갱과 닮아서 그 이름을 붙인 것이다. 중국에서는 약 4000년 전부터 제사상에 따뜻한 고깃국을 청동 그릇에 담아서 올렸다. 엄숙한 제사에서 뜨거운 음식을 건져내기 위해서는 국자나 젓가락이 필수이다. 금속젓가락은 단순히 음식을 집는 것을 넘어서 제사를 지내는 신분을 상징하게 되었으니, 왕과 귀족의 전유물이 되었다. 한국에서도 6세기 백제 무령왕릉의 무덤에서 왕과 왕비가 쓰는 수저 세트가 발견되었다. 사용하기 편하고 흔한 나무젓가락과 비교하면 청동젓가락은 훨씬 고급이다. 게다가 나무젓가락과 비교해도 훨씬 위생적으로 관리할 수 있다. 하지만 평민들은 나무젓가락을 널리 썼으니, 전남 신안 해저선에서도 나무젓가락이 한 묶음 발견되었다.

양반 늘며 청동젓가락 사용 증가

고대 귀족들이 제사에서만 사용하던 금속젓가락을 어쩌다 지금 한국인이 쓰게 되었을까. 우리는 흔히 쇠젓가락이라고 하지만 젓가락은 철이 아니라 스테인리스 재질이다. 철은 쉽게 녹이 슬기 때문에 젓가락을 만들 수 없다.

금속젓가락은 백제를 거쳐 고려와 조선 시대 내내 양반들 사이에서 널리 사용되었다. 주로 청동젓가락을 많이 썼는데 왕이나 고위 귀족들은 상한 음식을 방지하는 용도로 알려진 은수저를 쓰기도 했다. 고려 왕릉에서 발견된 은수저가 국립중앙박물관에 소장되었다. 그런데 청동젓가락은 숟가락보다는 드물었다. 2000년대 초반에 서울의 북부지역을 개발하면서 은평구 진관동과 중랑구 신내동 일대에서 700여 기의 조선 시대 공동묘지가 발굴되었다. 이 무덤에서 숟가락은 76개나 나왔지만 청동젓가락은 14군데에서만 나왔다. 한국의 다른 지역 무덤도 비슷해서 청동젓가락은 숟가락 발굴 개수의 4분의 1 정도에 불과하다. 원래 한국에서도 청동젓가락은 숟가락만큼 사용하지는 않았다는 뜻이다. 실제로 잘 미끄러지기 때문에 제대로 음식을 먹기 어려웠기 때문인 것 같다. 다른 동양인들도 금속제 젓가락을 불편해한다.

그러나 청동 수저는 양반의 상징인지라 조선 시대 후기에 양반 비율의 증가와 함께 널리 사랑받게 되었다. 그리고 20세기 들어서 은과 비슷한 질감의 스테인리스가 보급되면서 위생적으로도 우수한 은빛 젓가락이 한국을 대표하게 되었다.

한식 인기속 세계가 젓가락 재조명

|

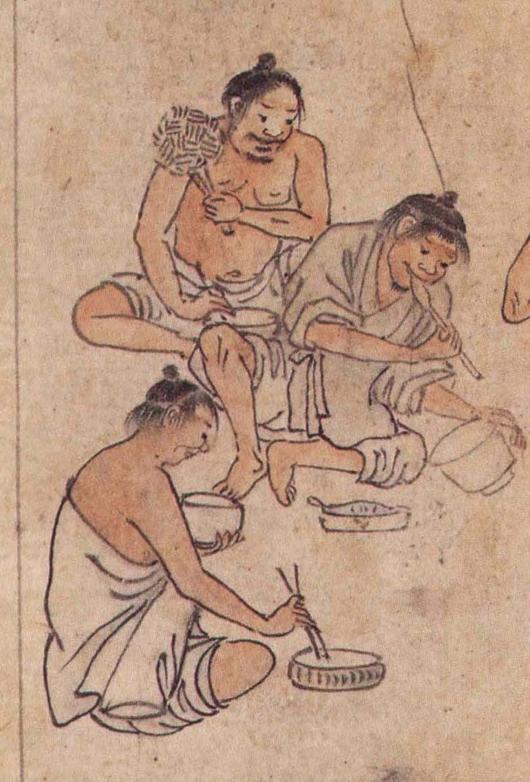

김홍도의 풍속도에 보이는 젓가락. 사진 출처 위키피디아 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

단순하지만 정교한 젓가락은 오랫동안 제대로 평가받지 못했다. 서양에서는 동양인들이 나뭇가지 같은 작대로 밥을 먹는다고 신기해했을 뿐이었다. 피아노 레슨 때 흔히 치는 ‘젓가락 행진곡’도 발표 당시에 양손 검지로 치는 모습을 젓가락이라고 생각하고 악보의 표지에 음악과 상관없는 밥을 먹는 중국인을 그려서 공개했을 정도다. 최근까지도 서양에서 젓가락은 초밥(스시)을 먹을 때만 사용했었다. 하지만 최근 한국 음식이 널리 인기를 얻으며 젓가락의 사용이 급속히 늘고 있다. 심지어 한국 문화의 상징이라며 굳이 금속젓가락을 사용하는 외국인도 어렵지 않게 볼 수 있다. 어느덧 젓가락은 한국 대중문화의 부상과 함께 세계적으로 널리 사랑받고 있다.

포크와 달리 젓가락은 한 번에 가져갈 수 있는 양이 거의 일정하며 젓가락을 사용하기 적당하게 음식의 크기도 적절하게 요리해야 한다. 단순하게 음식을 입에 넣는 것이 목적이 아니라 식사 자체가 하나의 큰 문화적 행위가 된다는 뜻이다.

반면에 최근까지도 유럽의 평민이나 유목민은 흉기가 될 수 있는 칼과 포크를 사용해서 거칠게 고기를 베어 먹는 것이 일반적이었다. 오죽하면 러시아도 표트르 대제의 개혁 때에 식탁에서 칼을 쓰거나 칼로 이를 쑤시는 것을 금할 정도였다.

젓가락은 수십만 년 전과 지금을 비교해도 그 형태가 거의 똑같다. 아마 인간이 쓰는 가장 오래되고 원초적이면서도 정교하게 발달한 도구일 것이다. 지금 당신이 젓가락으로 무엇인가를 먹고 있다면 당신은 수십만 년의 진화를 거쳐 동아시아에서 완성된 거대한 인간의 발명품을 들고 있는 셈이다.

강인욱 경희대 사학과 교수

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.