|

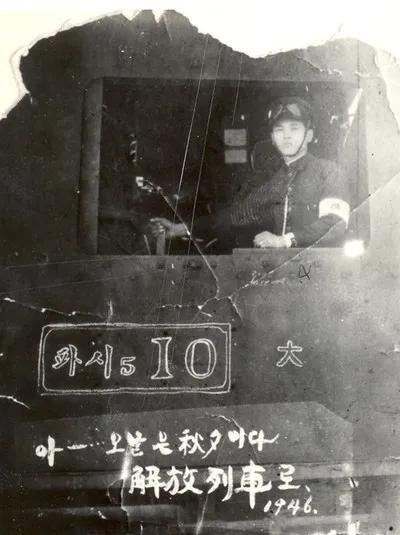

1946년 9월 기관차에서 포즈를 취한 김재현 기관사. 철도공사 |

" 대전철도국 소속 기관사로 재직 중인 김재현 등은 6ㆍ25 전쟁으로 대전시가 북한군의 손에 들어가던 1950년 7월 19일 충북 영동역에서 군수물자 후송 작전에 참여 중이었다. 이때 북한군이 점령한 대전으로 가서 ‘미군 제24보병사단장인 윌리엄 딘 소장과 우군을 구출하라’는 명령을 받았다. 이에 김재현 기관사 등 철도용사들은 미군 결사대 30여명과 함께 충북 옥천에서 증기기관차를 몰고 대전으로 향했다. 당시 대전으로 향하는 모든 철로는 북한군 통제 하에 놓여 있었다. 기관차가 적탄 속을 뚫고 대전역에 도착했으나, 적의 기습으로 미군 결사대원 27명이 전사하였고, 김재현 기관사는 전신에 8발의 총상을 입고 장렬히 순직했다. "

이처럼 김재현 기관사는 ‘호국철도’의 상징적 인물이다. 그를 기리는 순직비는 물론 동상까지 세워졌다. 1983년 철도인으로선 처음으로 ‘종군자’ 자격을 인정받아 국립서울현충원 장교 묘역에 안장됐다.

그런데…. 보훈부는 보도자료를 스리슬쩍 수정한 뒤 웹사이트에 올렸다. 수정 보도자료엔 각주가 새로 붙여졌다.

" 위 게시물은 6ㆍ25전쟁 공식전사(국방부 군사편찬연구소, 2008년 발간), 호국인물총서(전쟁기념관, 2020년 발간) 등 관련 문헌에 ‘딘 소장 구출작전’이 아닌 ‘보급품 후송작전’으로 기술되어 있는 등 일부 논란이 제기되어 사실관계 재확인 중임을 알려드립니다. "

보훈부에 문의했다. “말 그대로 김재현 기관사의 공적에 대한 논란이 제기돼 사실 확인 중”이라는 게 보훈부 답변이었다.

무슨 일이 벌어진 것일까.

━

최전선에서 바주카로 탱크 사냥한 사단장

먼저 1950년 7월 19일 상황으로 돌아가 보자.

앞서 6월 25일 북한이 기습적으로 남침했다. 국군은 사흘 만에 서울을 내주고 후퇴하고 있었다. 미국은 한편으론 유엔군 결성을 주도하면서 다른 한편으론 6ㆍ25에 직접 참전했다. 미 육군 제24보병사단은 한국으로 가장 먼저 파병된 지상군 부대였다.

|

대전 전투 때 미군에 파괴된 북한군 T-34 전차. '7월 20일 딘 사단장이 공격을 지휘했다'는 내용이 페인트로 적혔다. 미 육군 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

미 24사단은 7월 16일 대전에 방어선을 구축했다. 그러나 상황은 좋지 않았다. 사단 소속 스미스 특수임무부대는 7월 5일 오산에서 참패했고, 7월 16일 사단의 금강 방어선이 무너졌다. 오산에서 대전까지 100㎞를 후퇴하면서 많은 인명 피해와 장비 손실을 본 상태였다.

7월 18일 경북 포항에 상륙한 미 제1기병사단이 전개하는 데 최소 이틀이 필요하기 때문에 월튼 워커 미 제8군 사령관의 명령에 따라 미 24사단은 시간을 벌어야만 했다.

7월 19일 북한 인민군이 대전 외곽까지 진출했고, 다음 날인 7월 20일 대대적인 공세를 시작했다. 북한군은 T-34 전차를 앞세워 시내로 진입했고, 미 24사단은 이중 8대를 3.5인치 바주카포와 곡사포로 격파했다. 미 24사단의 분전에도 불구하고 북한군은 승기를 잡았고, 결국 그날 오후 철수해야만 했다.

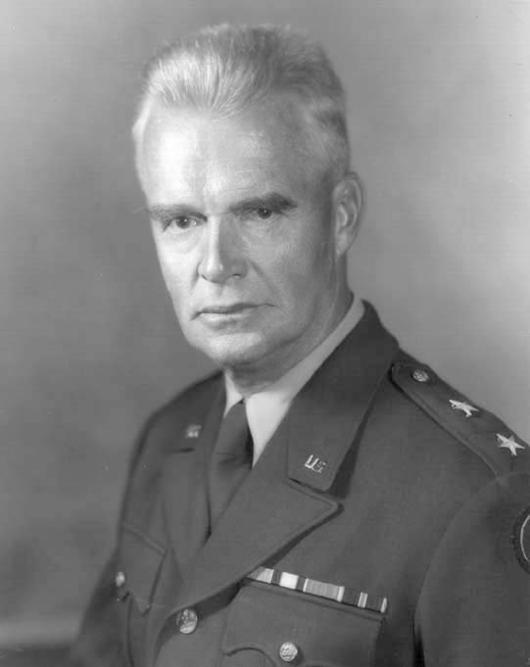

미 24사단의 사단장인 윌리엄 프리시 딘 소장은 한국과 인연이 깊다. 그는 1947년 10월 30일부터 1948년 8월 15일까지 미 군정청 장관을 지낸 경력이 있다. 대전 전투 때 직접 최전선에서 전차 특공조를 지휘했다.

미 24사단은 철수 중 북한군의 매복에 걸렸다. 딘 소장의 일행은 차와 장비를 버리고 산길을 타고 이동했다. 그는 부상병에게 줄 물을 뜨러 가다 어둠 속에 길을 잃어 낭떠러지로 떨어졌다. 그의 실종은 7월 20일 심야의 일이었다.

혼자 적진에 남겨진 딘 소장은 도중 민간인의 도움을 받아가면서 아군이 있는 대구로 향했다. 그러다 8월 25일 전북 진안에서 북한군에게 붙잡혀 포로가 됐다.

|

윌리엄 프리시 딘 미국 육군 소장. 미 육군 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

포로 생활 중 고초를 겪으면서 몸무게가 96㎏에서 59㎏으로 줄었다. 정전 협정 후 본국으로 송환됐고, 한국의 태극무공훈장과 미국의 명예훈장을 받았다. 자신을 밀고한 한국인들에 대한 탄원서를 제출한 일화도 있다.

━

"열차작전의 목적은 딘 소장 구출이 아니다"

보훈부 보도자료의 김재현 기관사 공적과 역사적 사실을 비교하면 이상한 점이 있다. 미 24사단의 철수 작전은 7월 20일에 이뤄졌다. 이는 김재현 기관사가 딘 소장을 구하려 7월 19일 대전으로 갔다는 공적과 아귀가 맞지 않다.

|

1950년 대전지역에서 벌어진 전투에 참가하여 용감히 싸우다 산화한 미군 참전용사의 넋을 기리고 그 희생정신과 업적을 알리기 위해 대전 보라매 공원에 세워졌다. 위키피디아 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

보훈부가 언급한 국방부와 전쟁기념관 자료를 살펴봤다.

전쟁기념관이 2020년 펴낸 『호국인물총서 01 : 6ㆍ25전쟁Ⅰ 개전의 순간』의 ‘김재현 기관사’ 편에선 그는 딘 소장의 명령에 따라 7월 20일 예비 탄약과 보급품이 실린 화물차 10여 대를 대전역에서 끌고 나오던 중 북한군의 총격을 받아 숨진 것으로 나왔다.

전쟁기념관은 각주에 이렇게 명시했다.

" 당시의 철도 수송 임무를 ‘딘 소장 구출 작전’으로 묘사해 왔다. 그러나 대전 철수작전 당시 작성된 미 제24사단 정보처 보고서와 미 육군, 국방부 군사편찬위원회에서 각각 발행된 공간사, 딘 소장의 회고록 등에 따르면 이들의 임무는 대전역에 적재된 보급품을 영동역으로 철수시키는 것으로 딘 소장의 구조와는 무관한 임무였다. "

국방부 군사편찬연구소의 2008년 『6ㆍ25전쟁사 4: 금강-소백산맥선 지연작전』 ‘대전역 보급품 후송 실패’에 따르면 미군은 7월 20일 오후 4시 대전역의 보급 화물차를 견인하기 위해 이원역에 있는 기관차 1대를 대전으로 올려보냈으나, 기관차는 북한군 공격으로 고장이 나 결국 옥천역으로 귀환했다. 그러면서 각주에 이렇게 적었다.

" 한 가지 분명한 것은 열차회송작전의 목적이 딘 소장 구출에 있었던 것은 아니고, 대전역의 보급품을 적재한 화차를 구출하기 위한 작전이었다. "

국방부 군사편찬연구소는 전쟁사를 연구하고 공간사(公刊史)를 간행하는 국가기관이다. 이곳의 『6ㆍ25전쟁사』는 가장 권위가 있다.

국방부 전사편찬위원회(국방부 군사편찬연구소의 전신)는 이미 1979년 『韓國戰爭史 第2卷: 遲延作戰期』에서 “한 가지 분명한 것은 … 열차작전의 목적이 딘 소장 있다고 하였지만, 이것은 사실과 다르다는 것이다”고 명기했다.

━

딘 소장이 자신의 구출을 명령?

그렇다면 미국은 7월 20일을 어떻게 기록했을까.

|

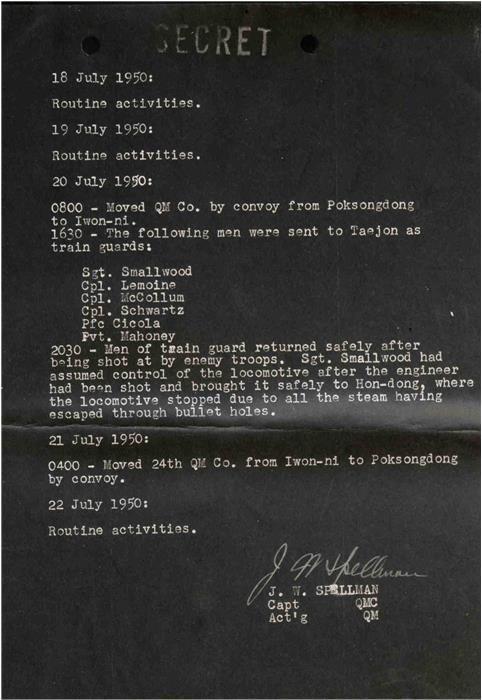

미국 육군 제24보병사단 병참부대 일일활동 보고서. 1950년 7월 20일 김재현 기관사의 기관차에 모두 6명이 병력이 탑승했다고 써 있다. 독자제공 |

미 육군 군사(戰史) 연구소(U.S. Army Center of Military History)의 6ㆍ25 전쟁 공식 전사인 『South to the Naktong, North to the Yalu』는 ‘(7월 20일) 김재현 기관사의 기관차가 대전역에 도착했다 되돌아간 뒤 딘 소장이 한번 더 전화를 걸어 기관차를 다시 대전역으로 보내라는 명령을 내렸다’고 나와 있다. 당시 대전역에는 수송장교 레이몬드 D. 햇필드 대위가 탄약이 가득 실린 화차 10량과 함께 기관차를 기다리고 있었다. 햇필드 대위는 결국 북한군의 공격에 전사했다.

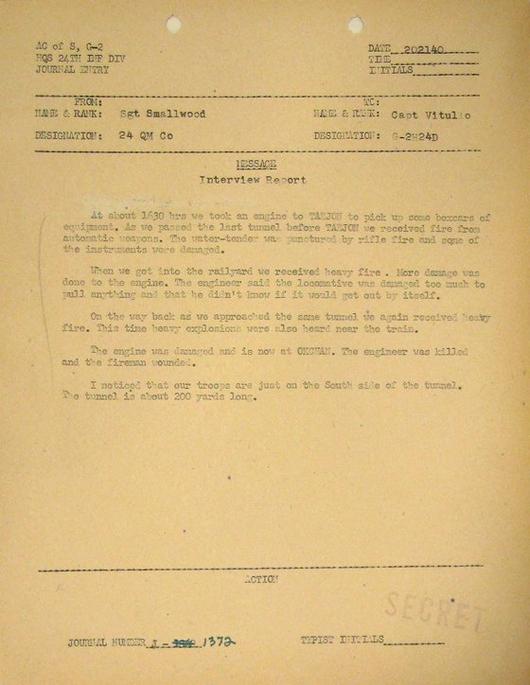

미 24사단 사령부 정보참모부(G-2)의 보고서는 이렇게 적혀있다.

|

미국 육군 제24보병사단 정보참모부(G-2)의 1950년 7월 20일 보급품 열차 후송작전 보고서. 독자제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

" 기관차 1대가 화차를 가지러 대전으로 이동하려 했으나 마지막 터널에서 소화기 공격을 받음. 계속 전진했지만, 공격이 너무 심해 화차 없이 회차함. 똑같은 장소에서 공격을 받아 기관사는 사망하고, 화부는 부상. 기관차는 심하게 총격을 받은 상태로 귀환. 시각은 20일 16시 45분쯤. "

병참부대 보고서엔 ‘스몰우드 하사 등 6명이 기관차를 호위했고, 기관사가 총을 맞은 뒤 스몰우드 하사가 기관차를 몰았다’고 돼 있다. 엘모 스몰우드 하사는 ‘대전역의 화차를 갖고 나오려고 기관차에 탑승했으며, (적의 공격을 받은 뒤) 기관차 손상이 심해 다른 화차를 끌 수 없다는 기관사의 말에 따라 되돌아갔다’고 보고했다.

딘 소장은 나중에 회고록 『General Dean’s Story』에서 ‘내가 전화를 걸어 대전역에 기관차를 보내 보급품 화차를 가져오라고 명령을 내렸다’고 썼다. 김재현 기관사가 딘 소장 구출 작전에 투입됐다면, 딘 소장이 이 작전을 자신이 직접 지시한 셈이다. 그리고 7월 21일 극동사령부 전황 브리핑에서도 대전역 화차 후송 작전이 나온다.

|

미국 육군 제24보병사단 정보참모부(G-2)의 엘모 스몰우드 하사 인터뷰 보고서. 독자제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

결국 화차 후송에 실패한 미국은 7월 21일 오전 8시 대전역을 폭격해 북한군이 노획하지 못하도록 화차를 파괴했다.

━

엉뚱한 기관차를 전시한 박물관

한국과 미국의 공식 기록을 살펴보면 보훈부의 김재현 기관사 공적에서 오류가 여럿 발견된다.

|

대전현충원 호국철도기념관에 야외 전시 중인 미카 3형 129호 증기기관차. 그러나 김재현 기관사가 몰았던 기관차는 미카 3형 219호였다. 프리랜서 김성태 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

대전현충원 호국철도기념관에 야외 전시 중인 미카 3형 129호 증기기관차. 그러나 김재현 기관사가 몰았던 기관차는 미카 3형 219호였다. 프리랜서 김성태 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

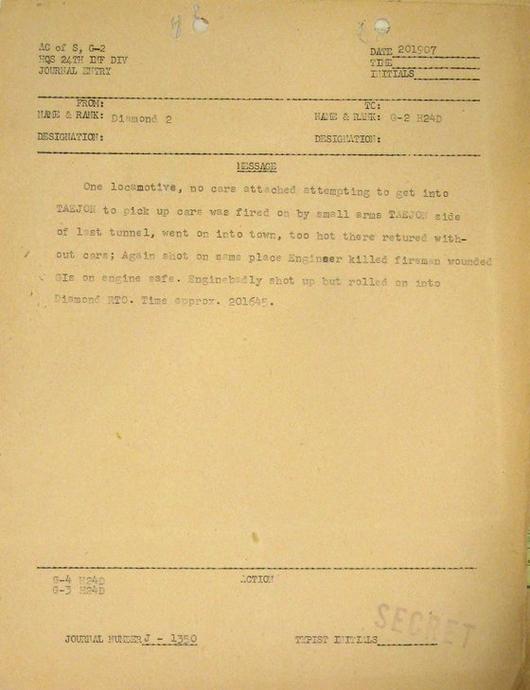

①김재현 기관사 순직일: 7월 19일 → 7월 20일

②작전목적: 딘 소장 구출 → 보급품 후송

③기관차 탑승 미군: 30여명 → 6명

④미군 전사자: 27명 → 0명

또 보훈부에 따르면 김재현 기관사가 숨진 뒤 황남호 부기관사가 기관차를 운전했다고 돼 있으나, 미군 기록엔 운전자가 스몰우드 하사로 돼 있다.

이뿐만이 아니다.

김재현 기관사가 몰았던 기관차 ‘미카 3형 증기기관차 129호’는 국가등록문화유산 제415호로 지정돼 대전현충원의 호국철도기념관에 야외전시 중이다.

그런데 교통부(국토교통부의 전신)가 1953년 발간한 『韓國交通動亂記』엔 ‘M3 二一九(미카 3-219호)’라 돼 있고, 김재현 기관사와 함께 기관차를 탄 황남호ㆍ현재영 부기관사의 증언에도 ‘MK3 219호(미카 3-219호)’라고 나왔다.

어찌 된 영문인지 아무런 관련이 없는 기관차를 문화재로 만든 뒤 전시하고 있는 것이다.

━

제대로 기리는 게 후손의 의무

그렇다면 ‘딘 소장 구출 작전’은 어떻게 나왔을까.

배은선 전 철도박물관장은 “황남호ㆍ현재영 부기관사 말고 김재현 기관사의 다른 동료들도 ‘그가 딘 소장 구출 작전에 투입됐다’고 증언하고 있다. 당시 전황이 안 좋았고 상황이 긴박하게 돌아가면서 오해와 의사소통의 문제였을 가능성이 있다”고 추정했다.

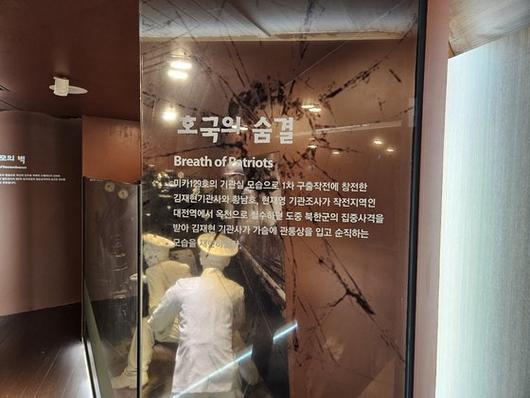

|

대전현충원 호국철도기념관에서 김재현 기관사의 순직 순간을 보여준 모형. 그러나 김재현 기관사가 딘 소장 구출 작전 중 숨졌다고 잘못 나와있다. 독자제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

6월은 호국보훈의 달이다. 목숨을 바쳐 나라를 지킨 영령을 높이 받드는 데 반대할 사람은 없다. 다만 정확한 공적을 바탕으로 제대로 기억하고 올바르게 현양하는 게 후손의 의무가 아닐까. 철도공사 측은 “논란에 대해 잘 알고 있지만, 아직 공식적으로 확인되지 않아 기다리고 있다”고 답했다.

김재현 기관사는 나라를 지키기 위해 목숨을 바쳤다. 그리고 그의 죽음에 대해 고한빈 전쟁기념관 학예 연구사는 이렇게 평가했다.

" 대전 전투는 6·25 전쟁 미군이 겪은 첫 충격이다. 미 24사단이 투입됐는데도 북한군에게 손쉽게 대전을 내줬다. 몹시 어려운 싸움이었다. 미군이 후송에 실패한 보급품 화차를 21일 폭격으로 파괴했다는 사실은 보급품 열차 후송작전의 중요성을 알려준다. 김재현 기관사가 위험을 무릅쓰고 대전에 들어간 것은 영웅적 행위다. 대단한 공적이 맞다. "

배은선 전 관장은 “6·25 전쟁이 일어나자 3만명 철도인 중 1만 9300여 명이 군무원 자격으로 참전했고, 이중 287명이 전사했다. 철도인은 남들이 남으로 내려갈 때 북으로 가 피난민을 싣고 왔고, 포화를 뚫고 포탄과 식량을 부대에 전달했다”며 “김재현 기관사는 ‘호국철도’가 무엇인지 몸소 보여준 인물”이라고 말했다.

김재현 기관사를 비롯한 287명 호국철도 영령의 숭고한 희생에 절로 옷깃을 여미게 된다.

이철재 국방선임기자 seajay@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.