협조 없으면 실질적 조사 어려워

25일 금융당국에 따르면 금감원은 지난 19일부터 MBK파트너스를 상대로 검사에 착수했지만 충분한 자료 확보 등에 어려움을 겪고 있다. 당국의 감시망 내에 있는 증권사·자산운용사와 달리 그간 PEF에 대한 규제는 상대적으로 완화 운영돼왔기 때문이다. 특히 개인투자자도 투자가 가능한 일반 PEF와 달리 기관투자가로만 구성되는 PEF는 또 다른 영역으로 평가된다. 대개 비상장 기업에 투자하는 탓에 공시 의무가 적고 운용방식도 불투명한 측면이 있다. 이로 인해 당국이 조사에 나서더라도 어떤 방식으로 투자 결정과 이익 실현이 이뤄져 왔는지 명확히 뜯어보기 어렵다는 설명이다.

금감원 관계자는 "기본적으로 구축된 자료 자체부터 부족하다"고 어려움을 인정했다. 검사 착수에 앞서 당국 내부에서도 MBK파트너스가 자신들에게 불리한 자료는 내놓지 않을 것이라는 우려가 제기됐던 것으로 전해졌다. 이복현 금감원장이 앞서 검사 착수를 발표하며 "진정성을 갖고 검사에 협조해야 한다"고 목소리를 높인 이유가 바로 여기 있다. 익명을 요구한 전직 당국자는 "검사 과정이 상대적으로 어려울 뿐 아니라, 금감원이 내놓을 수 있는 제재에도 한계가 있어 보인다"며 "채권(ABSTB)쪽으로 이슈가 확대됐기에 나서지 않을 수 없었을 것"이라고 말했다.

연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"과도한 규제, 시장 위축시킬 것" 지적 잇달아

업계 안팎에서는 이번 사태를 계기로 부각된 PEF의 지나친 단기적 이익 추구 성향, 차입매수(LBO) 기법 등의 문제점을 인정하면서도 현실적으로 규제 자체가 어려울 것이란 목소리가 높다. PEF 본연의 제도적 취지와 기능을 해칠 우려가 크기 때문이다.

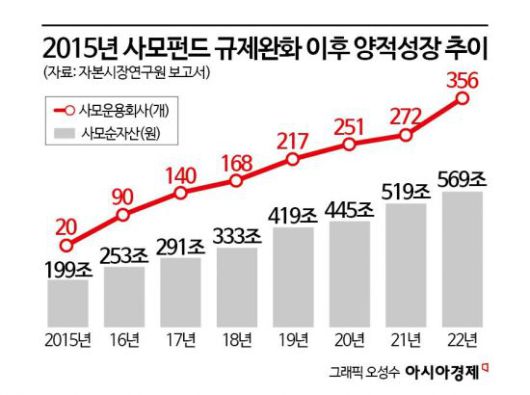

즉 금융당국으로서도 지나친 PEF 규제가 자칫 중소·중견기업들의 자금 조달을 어렵게 하고, 국내 자본시장을 위축시킬 수 있다는 점을 고려하지 않을 수 없다. 김우진 서울대 경영대 교수는 "PEF는 시장 중심의 상시 구조조정 역할을 해왔다. 자본시장 활성화, 구조조정 등 순기능까지 부정하는 것은 바람직하지 않다"며 "빈대를 잡기 위해 초가삼간을 태워선 안 된다"고 규제를 경계했다. 또한 국내 PEF 규제가 강화되면서 해외 PEF로 자금이 쏠리고, 다시 이 자금이 국내 기업을 겨냥하는 등 역풍이 불 가능성도 배제할 수 없다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한 당국자는 "PEF를 기존 금융회사처럼 규제하는 것은 어려운 게 사실"이라면서도 "자본시장에 미치는 영향과 여러 리스크를 고려할 때 완전히 규제 영역 밖에 놓을 수도 없는 상황"이라고 어려움을 토로했다. 앞서 금감원은 자본시장연구원에 PEF 제도 개선과 관련 연구용역을 의뢰한 상태다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.