[WEEKLY BIZ] [Cover Story] 관세전쟁, 유럽 재무장...불행한 역사는 반복되는가

그래픽= 김의균·DALL-E |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

#‘미국은 훨씬 부유하고 인구가 많은 나라라 워싱턴(미국)의 관세정책 변화는 오타와(캐나다)에 끼치는 영향이 크다. 캐나다는 과거부터 관세정책 변경이라는 미국의 변덕을 꽤 자주 경험하고 있다.’

#‘미국 대통령이 새 관세 법안에 서명한 건 세계 관세 역사상 가장 놀라운 장면이 될 것이며, 전 세계 보호무역주의자들이 연구해야 할 과제가 될 것이다. 관세 개정의 이유는 (미국) 농업인에게 불리한 보호의 균형을 맞추기 위해서였고….’

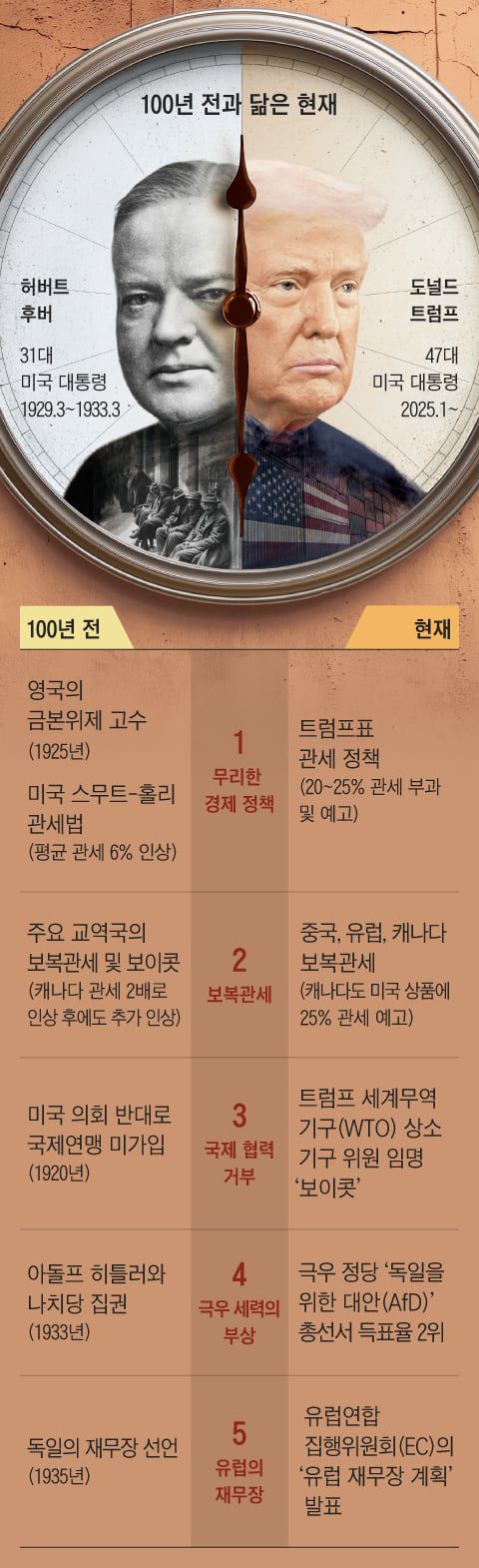

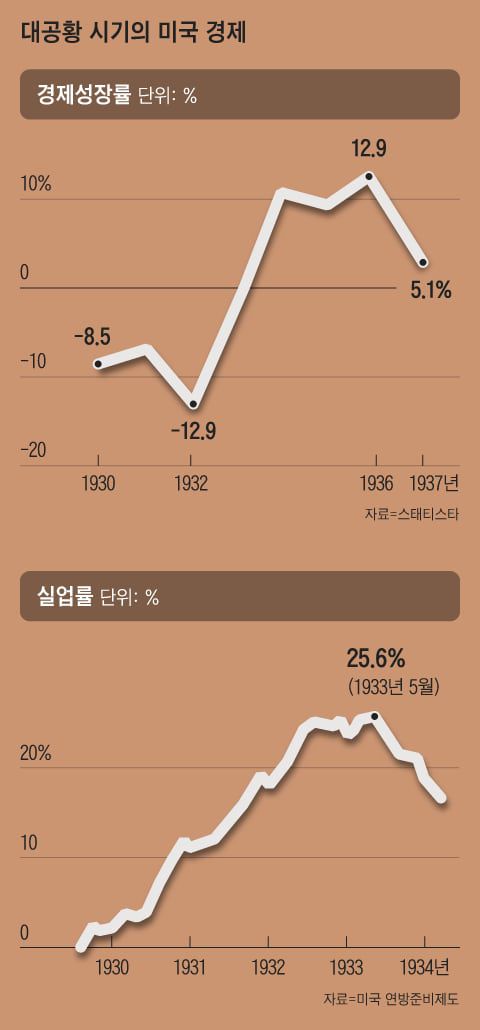

최근에 나온 뉴스가 아니다. 약 100년 전인 1920~1930년대 주요 외신 기사의 일부다. 당시 뉴스를 보면 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 이후 벌어지는 일들과 비슷한 점이 다수 보인다. 공화당 소속 허버트 후버 대통령은 1928년 미국 대선에서 ‘미국 농업 보호’를 약속하고 당선됐다. 같은 당 의원들은 의회에서 농민들을 보호한다는 취지로 관세 장벽을 쌓는 ‘스무트-홀리 관세법’을 통과시켰다. 당시 미국은 캐나다와 유럽을 상대로 관세를 올리는 정책을 채택했고, 다른 나라들도 보복관세나 보이콧으로 맞대응했다. 전 세계에 ‘고관세’란 총구를 겨눴던 미국은 대공황이라는 ‘독감’을 유독 심하게 앓았다. 1929년부터 1933년 사이 국내총생산(GDP)은 29% 감소하고, 실업률은 25% 위로 치솟았다. 유럽에선 전간기(戰間期·1차 세계대전과 2차 세계대전 사이) 극단주의적 정치 세력이 득세했다. 이들이 군비 증강에 나서며 2차 세계대전이라는 재앙이 이어졌다.

그래픽=김현국 |

전 세계 경제·국제정치 전문가들은 “오늘날의 글로벌 경제·안보 환경이 100년 전과 유사하다”며 우려한다. 불행한 역사는 반복될까. WEEKLY BIZ가 현재 국제 경제·정치 환경이 100년 전과 얼마나 비슷한지 짚어봤다.

스무트-홀리 관세법과 트럼프의 관세정책은 특히 ‘정치적 의도’를 품고 있다는 점에서 매우 흡사하다는 평이다. 100년 전의 관세가 농민들의 표심을 노렸다면, 트럼프는 제조업 근로자들을 겨냥한 점이 다를 뿐이다. 1차 대전 중 유럽이 전운에 휩싸이자 미국 농민들은 반사이익을 누렸다. 그런데 종전 이후 유럽의 농업이 되살아나자 미국 농민들의 처지가 어려워졌다. 공화당 소속 허버트 후버 미국 대통령은 1928년 대선에서 관세 인상으로 농민들을 보호하겠다고 약속했다. 이에 발맞춰 공화당 하원의원인 윌리스 홀리와 상원의원 리드 스무트가 주도해 만든 법이 두 사람의 이름을 딴 스무트-홀리법이다.

오늘날 트럼프는 중국엔 이미 추가 관세를 부과했고, 철강·알루미늄 등 특정 품목에 대한 관세도 발표했다. 다음 달 2일에는 상대국의 관세와 비관세장벽까지 계산해 맞불을 놓는 상호 관세도 내놓을 계획이다. 이에 중국은 물론 캐나다, 유럽 등에서 보복관세 조치를 발표한 상태다.

전문가들 사이에선 트럼프표 관세정책이 한 세기 전 스무트-홀리 관세법보다 더 나쁘다는 비판도 나온다. 크리스토퍼 클라크 워싱턴주립대 경제학과 교수는 “스무트-홀리법은 적어도 의회에서 수년간 논의 과정을 거쳐서 나온 법”이라며 “‘관세를 부과하겠다’고 했다가 다음 날 연기하는 식으로 말을 바꾸는 즉흥적 정책 결정이 기업에 ‘불확실성’이라는 악재를 안기고 있다”고 했다. 관세와 무역정책에 대해 연구해 온 로버트 굴로티 시카고대 교수는 “스무트-홀리 관세법은 지금 트럼프가 하려는 것처럼 25%씩 관세를 팍팍 올리는 정책은 아니었다”며 “당시 관세 인상 대상이 된 품목은 원래 관세가 높았고, 법 적용 뒤에도 전체 수입품의 3분의 2에는 관세가 부과되지 않았다”고 지적했다.

◇② 경제를 수렁에 빠뜨린 지도자들의 오판

그래픽=김현국 |

크리스 미치너 미국 샌타클래라대 경제학과 교수는 “금본위제에 대한 집착은 대공황이 시작된 이후 미국 경제의 ‘회복’도 더디게 만들었다”고 했다. 미국 경제는 1933년 금본위제를 포기하고 나서야 본격적으로 회복되기 시작했다.

1920~1930년대 주요국 지도자들이 금본위제를 맹신했다면, 트럼프는 하원 의원 시절인 1890년 49.5%까지 관세를 올리는 법안을 내 ‘보호무역의 나폴레옹’이라는 별명을 얻었던 윌리엄 매킨리 미국 대통령(1897~1901년 재임)을 롤 모델로 추종한다. 트럼프는 종종 관세를 걷으면 연방 소득세를 내지 않아도 된다고 주장한다. 연방 정부의 규모가 매우 작아서 관세로도 정부 운영에 큰 무리가 없었던 매킨리 대통령 시절의 미국과 연방 정부의 덩치가 막대하게 커진 오늘날의 상황을 구별하지 못하는 주장이라고 경제학자들은 비판한다.

◇③국제 협력이 무너지고 있다

두 차례의 세계대전을 겪은 국제사회는 같은 실수를 반복하지 않기 위해 협력 틀을 구축했다. 안보 차원에선 1945년 유엔이 창설됐다. 1947년엔 미국 주도로 ‘관세와 무역에 관한 일반 협정(GATT)’이 체결됐다. 게리 리처드슨 어바인 소재 캘리포니아대(UC어바인) 경제학과 교수는 “GATT를 통해 스무트-홀리법과 이에 따른 무역 전쟁의 상처가 대부분 치유됐고, 관세 인하로 전후 경제 회복의 속도도 빨라졌다”고 했다.

그래픽=김현국 |

그런데 트럼프가 2차 대전 이후 마련된 이 국제 협력의 틀을 마구 흔들고 있다. 트럼프는 이미 첫 재임 기간(2017~2021년) 동안 글로벌 무역 분쟁의 최고재판소 역할을 해온 세계무역기구(WTO) 상소 기구의 신규 위원 임명을 ‘보이콧’해 기능을 마비시켰다. 아이컨그린 교수는 “1930년대와 현재의 평행을 그리듯 비슷한 상황은 매우 걱정스럽다”며 “2차 대전 이후 국제 경제·금융 협력 체제는 세계 경제의 번영에 기여했는데, 트럼프는 이러한 협력의 틀을 영구적으로 손상시키려 한다”고 했다.

◇④불황은 정치적 극단화를 부른다

최근 유럽에서 극우 정당이 힘을 얻는 데 대한 국제 사회가 우려 섞인 시선을 보내는 이유가 여기에 있다. 지난달 독일 연방의회 총선에선 극우 정당인 ‘독일을 위한 대안(AfD)’이 20.8% 득표율을 기록하며 제2당으로 올라섰다. 케빈 오루크 파리정치대 경제학과 교수는 “유럽에서도 미국과 마찬가지로 세계화 과정에서 (저렴한 수입품의 유입으로) 제조업 근로자들이 일자리를 잃었고, 금융 위기 과정에서 기존 정치 엘리트에 대한 반감이 커지면서 극우 세력이 인기를 얻었다”며 “이민자들에게 국경을 개방한 기존 정치 세력에 대한 반감 역시 영향을 미쳤다”고 했다. 반이민 정서를 등에 업고 인기를 얻은 AfD는 과거 나치가 저지른 과오를 반성하지 않고 오히려 옹호하는 듯한 모습을 보여주고 있다.

◇⑤유럽이 재무장하고 있다

목적은 다르지만 ‘유럽의 재무장’ 역시 100여 년 전 역사와 닮은꼴이다. 1935년 독일 지도자 아돌프 히틀러는 베르사유 조약에 따른 병력·무기 제한을 철폐하고 재무장을 선언했다. 짧은 시간에 최신식 무기로 무장한 독일 군대가 유럽 각지를 집어삼키면서 2차 대전이라는 비극으로 이어졌다.

안보 측면에서도 유럽의 상황은 1930년대와 비슷하다. 당시엔 독일이 무력으로 국경선을 새로 그리려 했다면, 이젠 러시아가 유럽을 위협한다. 미국이 방위 공약에서 한발 빼려는 모습도 유럽을 불안하게 한다. 트럼프는 지난달 정상회담 중에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 면박을 줬고, 지난 6일엔 “나토(NATO·북대서양조약기구) 국가들이 돈을 내지 않으면 그들을 방어하지 않겠다”고 했다. 유럽 싱크탱크 브뤼겔의 군트람 볼프 연구원은 “3년 전 러시아의 우크라이나 침략 시점부터 시작된 유럽의 재무장은 최근 ‘더 이상 미국에 의존할 수 없다’는 게 분명해지면서 급물살을 탔다”고 했다. 유럽연합 집행위원회(EC)는 지난 4일 8000억유로 규모의 유럽 재무장 계획을 발표했다. 독일에서는 정부의 연간 신규 부채를 GDP의 0.35%로 제한하는 ‘부채 브레이크’ 적용에서 국방비를 예외로 두는 기본법(헌법) 개정안을 의회에서 통과시켰다.

전문가들은 다만 극우 세력의 득세와 유럽의 재무장이 당장 대규모 전쟁으로 이어질 가능성은 희박하다고 본다. 미켈레 테스토니 스페인 IE대 국제관계학과 교수는 “반EU(유럽연합) 성향의 극우 정당이 친러시아 성향을 보이기는 하지만 1930년대처럼 전쟁을 부추기는 세력은 아니다”라며 “서유럽 국가의 국민은 대부분 (전쟁을 위한) 대규모 징병에 여전히 강한 반감을 가지고 있다”고 했다. 하지만 분쟁의 씨앗은 이미 뿌려졌다. 배리 포즌 MIT 교수는 “서방 국가의 지도자들이 (침략 의도가 있는) 상대국에 빈틈을 보여주지는 않으면서 상대를 자극하지도 않는 수준의 군사력을 갖추는 매우 어려운 일을 잘해낼 수 있을지 의문”이라며 “상당한 규모의 군사적 충돌이 언제든 일어날 환경이 조성됐다”고 했다.

글로벌 빅 샷과의 인터뷰, 최신 경제 트렌드를 담은 WEEKLY BIZ 뉴스레터... 글로벌 경제에 대한 시야가 깊고 넓어집니다.

WEEKLY BIZ 뉴스레터 구독하기

[홍준기 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.