대소변을 보도록 만들어 놓은 곳이라고 올림말(표제어) [변소]를 풀이한 표준국어대사전(이하 사전)은 정방, 청측, 측간, 측실, 측청, 혼측, 회치장을 비슷한 말로 소개하고 있습니다. 한국역사연구회가 지은 『조선시대 사람들은 어떻게 살았을까1』(개정판)은 한자를 병기하며 한 걸음 더 들어갑니다.

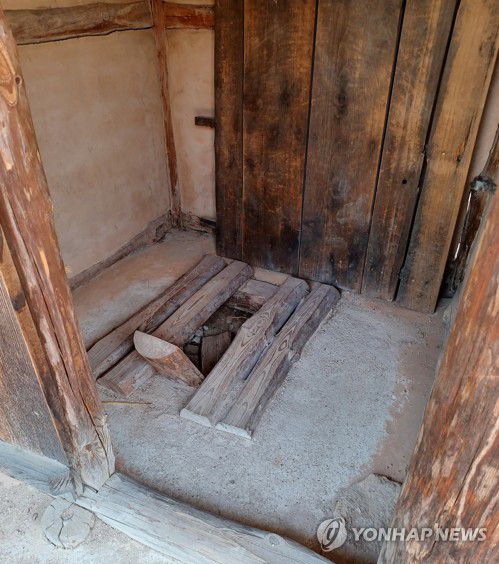

옛 화장실 |

서각(西閣), 정방(淨房), 청측(靑厠. 사전 올림말 표기는 圊厠), 청방(靑房), 청혼(靑渾), 측간(厠間), 측실(厠室), 측청(厠靑. 사전 올림말 표기는 厠圊), 혼측(渾厠, 회치장(灰治粧)이 이 서적이 전하는 유사어들입니다. 열린 사전 우리말샘에는 변방(便房)과 작은집도 올려뒀습니다. 크게 잘 꾸민 뒷간은 측청(厠廳. 관청 청)이라고 했다는 사전 올림말이 눈에 들어오기도 합니다.

기록을 위해 일일이 옮겨놓았지만 헛헛함이 밀려듭니다. 옛날 말이고 한자어여서 그런지 어렵습니다. 뒷간만 쉽고 익숙합니다. 조선시대 궁궐 내인들은 뒷간을 '급한 데'라고도 했답니다. 무척 멀어서 젊은 내인들은 혼자 가지 못하고 둘씩 셋씩 모여서 같이 갔다고 책은 설명합니다. 급한 데는 급히 가야 하거늘, 이거 어쩌면 좋을까요? (서울=연합뉴스, 고형규 기자, uni@yna.co.kr)

1. 한국역사연구회, 『조선시대 사람들은 어떻게 살았을까1』(개정판) 中 궁궐의 뒷간(홍순민), ㈜도서출판 청년사, 2008 (경기도사이버도서관 전자책, 유통사 교보문고)

▶제보는 카카오톡 okjebo

▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~

▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.