원(ONE) AI 생성 이미지 |

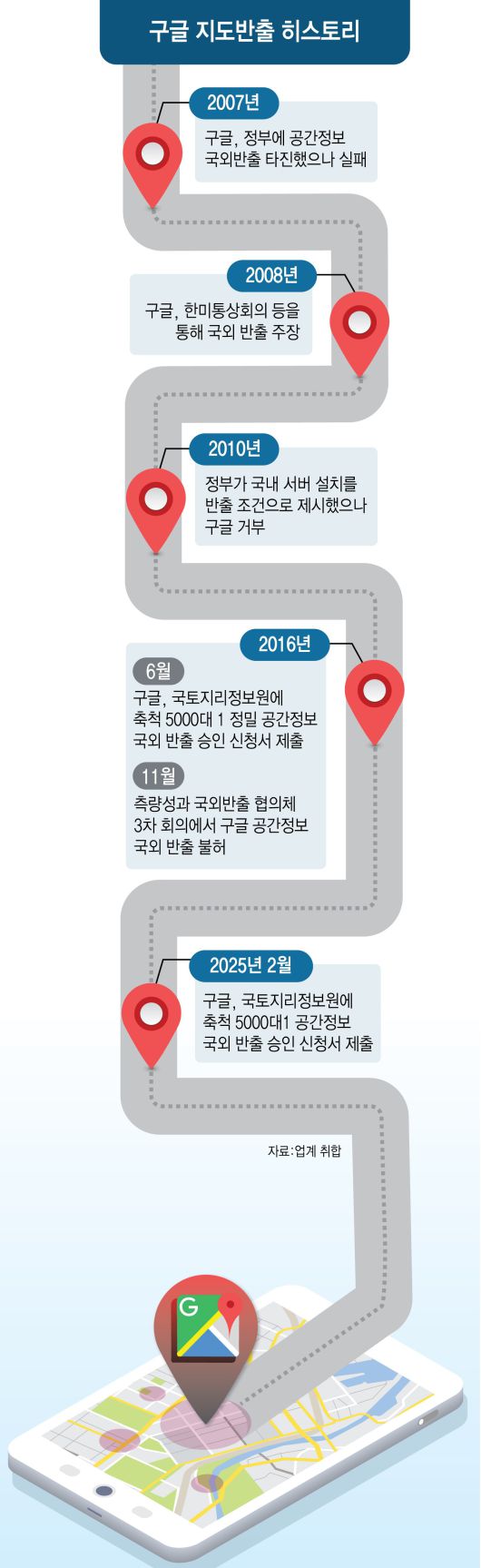

'측량성과 지도반출 협의체'가 의견 수렴 작업을 시작하며, 핵심 쟁점에 관심이 쏠리고 있다. 지난 2016년 구글이 해외 반출을 요청했을 때와 달리 충족하는 요건은 있는지, 생태계에 미치는 영향은 무엇인지 등에 대해 다양한 의견이 제시될 것으로 예상된다.

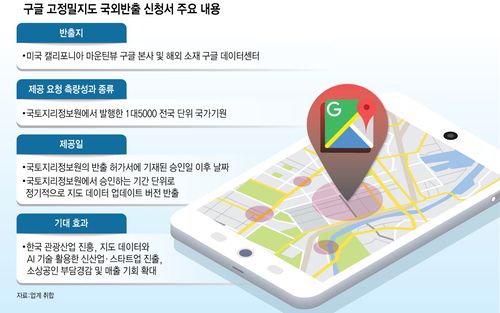

구글은 1대5000 축척의 고정밀지도 해외 반출을 요구하면서 관광 산업에 기여할 수 있다는 입장을 주로 피력한 것으로 파악됐다. 구글 지도가 한국을 방문하는 관광객 편의를 높일 수 있고 국내 관광산업의 성장에도 도움을 줄 수 있다는 논리다.

반면 국내 업계에서는 구글이 국내에 데이터센터를 두지 않고 값비싼 고정밀지도를 활용하려는 전략으로, 안보에 대한 우려를 불식시키지 못하고 관광 유발효과 또한 근거가 불분명하다고 지적했다. 특히 고정밀지도 해외 반출 허용 시 중국이나 러시아 등 다른 나라의 요구에도 거절하기 어렵기 때문에 선례를 남겨서는 안 된다는 주장이 제기된다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇구글 “내비게이션 서버 통해야 서비스 가능”...정작 국내에 데이터센터는 안 둬

구글은 이번에 고정밀지도 반출을 요구하면서 안보 우려에 대응하기 위해 자사 정책을 변경하겠다고 강조했다. 한국 정부가 보안 필요성이 인정되는 시설과 관련한 블러 처리를 요청하면 블러 처리 필요 지역을 다각형 형태로 구축하고, 다각형 형태로 꼭지점이 찍힌 지역에 대해서 해상도를 제한하겠다고 했다. 구글 코리아에 대외 협력·정책 업무를 총괄하는 디렉터를 구글 지도 대외 커뮤니케이션 담당자로 지정해 핫라인을 구축하겠다고도 했다.

이 같은 구글의 주장은 최근 들어 국내 서비스에 적극적인 다른 미국 빅테크와는 다른 행보다. 한 예로 애플은 제한적이나마 내비게이션 서비스를 제공하고 있다. 조만간 iOS 업데이트로 기기 추적 기능인 '나의 찾기' 기능을 도입할 계획이다. 구글이 현재 우리 정부가 제공하는 1대2만5000 축척 지도에서도 기술적으로 구현 가능한 기능을 일부러 제한하고 있는 것 아니냐는 지적이 제기되는 이유다.

업계 한 전문가는 “한국 정도 면적에 1대5000 축척 지도를 전국적으로 구축한 사례는 많지 않다”면서 “(구글이) 다른 의도가 있는 것 아닌가라는 생각마저 든다”고 밝혔다.

◇구글 주장, 관광 유발 효과 '불분명'

하지만 국내를 방문하는 외국인들은 국내에서 활용하는 지도와 번역 애플리케이션(앱) 등에 대해 대체로 만족하고 있는 것으로 조사됐다. 문화체육관광부와 한국관광공사가 발표한 2023년 '주요 여행 앱 동향 및 이용 현황 조사'에 따르면, 여행 중 네이버 지도, 파파고 등 국내 관련 서비스 이용률이 91.7%로 상위를 차지했다. 한국 여행 시 가장 만족한 앱인 '네이버 지도'를 선택한 비율이 27.8%로 가장 높았고, 파파고(9.9%), 구글맵스(6.3%) 순으로 나타났다. 응답자들은 네이버 지도의 장점으로 하나의 앱에서 여행에 필요한 다양한 정보 검색 가능(54.2%), 이용하기 편리한 화면 구성(52%), 다양한 다국어 지원(43.4%)을 꼽았다. 관광객들이 지도 서비스를 선택하는 기준은 구글이 주장하는 지도의 정밀성이 아닌 편리한 기능에 있다는 방증이다.

◇업계 “고정밀지도 반출 허가 시 中 등 릴레이 요구 우려도”

업계는 특히 이번에 구글에게 고정밀지도 반출을 허용하면 향후 애플 등 미국의 다른 빅테크나 다른 국가의 요청에도 고정밀지도 반출을 허용해야 하는 악순환에 빠질 수 있다고 지적했다. 고정밀지도는 단순한 위치정보나 지리 데이터뿐만 아니라 디지털트윈·자율주행 등 첨단 공간정보 산업과 직결된다. 이 때문에 지도를 서비스하는 플랫폼 기업 뿐만 아니라 자동차 제조사, 게임사 등 다른 기술 기업이 탐내고 있다.

업계 관계자는 “미국 기업에 고정밀지도 데이터를 반출할 경우 중국이나 러시아 등 다른 국가의 요구에도 외교적 상황을 고려해 반출을 거부하기가 쉽지 않을 것”이라면서 “이 같은 상황도 고려해야 한다”고 말했다.

변상근 기자 sgbyun@etnews.com

[Copyright © 전자신문. 무단전재-재배포금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.