트럼프 상호관세 후폭풍

트럼프 행정부가 또다시 칼을 빼들었다. 한국에서 생산돼 미국으로 수입되는 모든 제품에 25% 상호관세를 부과한다고 밝히면서 논란이 뜨겁다. 한국 외에도 주요 국가마다 고율의 관세를 매기기로 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 4월 2일 오후(현지 시간) 백악관 로즈가든에서 진행한 연설에서 상호관세 부과 방침을 전격 발표하고 행정명령에 서명했다. 트럼프 대통령은 다른 국가를 향해 “미국 제품에 막대한 관세를 부과하고 산업을 파괴하기 위해 비금전적 장벽을 만들었다”며 “미국 납세자들은 50년 이상 갈취를 당해왔으나 더는 그런 일은 없을 것”이라고 강조했다.

|

트럼프 상호관세 발표

한국 25% 부과…수출 비상

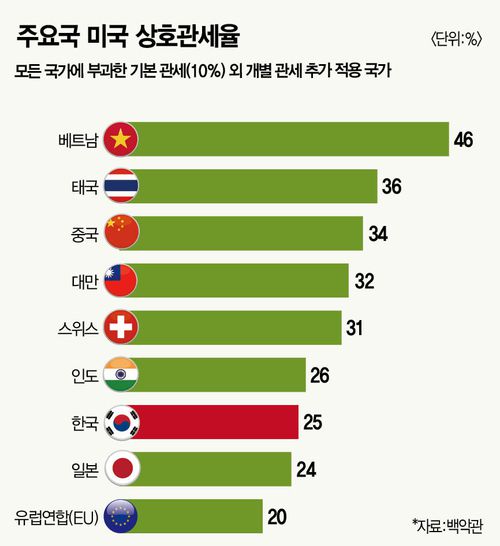

국가별 상호관세율을 보면 베트남을 비롯한 동남아시아 국가가 대체로 높다. 베트남 상호관세율은 46%에 달하고 태국은 36%, 인도네시아는 32%다. 중국은 34% 수준이고 대만 32%, 인도 26%, 일본 24%, 유럽연합(EU) 20% 등이다. 한국은 25%다.

전 세계 최대 시장인 미국이 일부 국가, 품목을 넘어 모든 수입품에 전면적인 관세를 부과하면서 ‘트럼프 관세발(發) 통상 전쟁’이 전 세계로 확대됐다는 평가다. 유럽연합을 비롯해 주요 국가들이 보복 조치 방침을 밝히면서, 미국이 주도해온 자유무역 기반의 국제 통상 질서도 보호무역 체제로 급변할 것으로 보인다.

당장 우리나라부터 발등에 불이 떨어졌다. 한국은 주요 대미 수출 경쟁국보다 높은 25% 상호관세율을 적용받으면서 상대적으로 큰 타격을 입을 전망이다.

한국은 그동안 미국과 체결한 한미자유무역협정(FTA) 덕분에 대부분 물품에 대해 관세를 면제받아왔다. 미국과 FTA를 체결하지 않은 주요 경쟁국인 일본, 유럽연합 국가들에 비해 가격 경쟁력 측면에서 유리한 입장이었다.

하지만 이번 상호관세 부과로 한미 FTA에 따른 무관세 효과를 더 이상 기대할 수 없게 됐다. 게다가 일본(24%), 유럽연합(20%)보다 높은 상호관세율이 적용되면서 불리한 여건에서 경쟁을 벌이게 됐다. 글로벌 통상 전쟁이 격화되면서 한국 수출 전선에도 비상이 걸렸다. 상호관세가 발표되기 전부터 한국 수출은 이미 뒷걸음질 쳤다. 올 1분기 수출은 전년 동기 대비 2.1% 줄어든 1599억2000만달러에 그쳤다. 분기 수출액이 전년보다 감소한 것은 2023년 3분기 이후 처음이다. 한국의 주력 수출품인 반도체, 자동차 수출 둔화가 두드러졌다. 트럼프 행정부의 상호관세 부과로 향후 한국 수출은 더 쪼그라들 수밖에 없다.

|

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 로즈가든에서 행한 연설에서 상호관세 부과 방침을 전격적으로 발표하고 관련 행정명령에 서명했다. (AP=연합뉴스) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

베트남 생산기지 둔 韓 기업 불안

삼성·LG전자 대응책 마련 고심

국내 산업계는 그야말로 ‘퍼펙트 스톰(복합위기)’에 직면한 모습이다. 고율 관세로 국내 주요 산업 기반이 약화되는 데다 한국 생산기지가 몰려 있는 베트남 등 주요 생산기지 수출 동력이 떨어질 우려도 크다.

베트남은 삼성, LG를 비롯한 국내 기업의 대표적인 생산 거점이다. 2010년대를 기점으로 중국을 대체하는 ‘제2의 생산기지’로 자리 잡았다. 특히 베트남은 삼성전자 스마트폰 핵심 생산기지다. 삼성전자베트남(SEV)과 타이응우옌 생산법인(SEVT) 생산 물량이 전체의 절반가량을 차지할 정도다. 사업보고서에 따르면 두 법인은 지난해 각각 21조원, 32조원 매출을 기록했다. 이 밖에도 삼성디스플레이 베트남 생산기지(SDV), 호치민 가전복합단지(SEHC), 베트남 판매법인(SAVINA) 등 삼성 주요 계열사 법인이 베트남에 위치해 있다.

LG그룹도 상황은 마찬가지다. LG전자와 LG디스플레이, LG화학, LG이노텍 등이 베트남 내 7개 생산법인을 포함해 총 12개 법인을 운영 중이다. TV, 가전의 경우 멕시코 등지에서 생산하는 것으로 알려졌지만, 상당수 물량은 베트남에서 수출된다.

이들 기업은 관세 협상 상황을 주시하면서 글로벌 공급망 생산 조정을 검토 중이다. 베트남의 46% 상호관세가 장기간 유지될 경우를 가정해 베트남 이외 다른 국가로 생산기지를 옮기는 방안도 고민하는 것으로 알려졌다. 이전에 따른 비용 부담과 관세로 인한 리스크 사이에서 득실을 계산하는 것이다.

국내 산업 현장도 비상이 걸렸다. 한국의 주요 대미 수출 품목은 자동차, 반도체, 배터리, 석유제품 등이다. 그동안 한국은 미국과 FTA를 체결해 사실상 관세가 없었는데, 이번 상호관세 조치로 큰 위기에 직면하게 됐다. 상호관세와 별개로 철강·알루미늄 제품 25% 관세가 시행된 데 이어 자동차 관세 25%도 발효된다. 트럼프 대통령은 의약품, 반도체 등에 대한 품목별 관세도 부과하겠다고 예고한 상태다. 가뜩이나 중국산 공급 과잉 여파로 실적이 고꾸라진 석유화학 업계도 직격탄을 맞을 것으로 우려된다. 지난해 기준 석유화학 제품의 대미 수출 규모는 43억달러(약 6조3012억원)로 최대 교역국인 중국(177억달러)에 이어 2위다.

상호관세에 이어 품목별 관세가 확대될 경우 한국 상품은 주력 수출 시장인 미국에서 예전보다 훨씬 불리해진 상황으로 미국산 제품과 경쟁을 벌여야 한다. 또한 미국의 상호관세에 대응해 다른 국가들이 경쟁적으로 관세를 부과할 경우 글로벌 시장 관세 장벽이 연쇄적으로 높아지면서 무역 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

국가적 리더십 공백 상태에서 글로벌 관세 전쟁이 격화되면서 수출 중심 경제 체제인 한국에 비상이 걸렸다.

한미 양국이 하루빨리 본격적인 협상 테이블에 마주 앉아 관세율을 낮추는 데 힘써야 한다는 지적이 여기저기서 나온다. 미국이 제기한 쇠고기 수입 제한 완화나 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트, 조선업 투자 등을 무기로 철저히 협상 전략을 짜야 한다는 의견이 적잖다. 한편에서는 공통분모를 가진 중국, 일본과 손잡고 한·중·일 FTA를 협상 카드로 제시해야 한다는 조언도 눈길을 끈다.

정철 한국경제연구원장은 최근 세미나에서 “한미 관계의 특수성을 숫자로 잘 정리해 일목요연하게 보여주는 것은 물론 이를 스토리텔링 콘텐츠로 만들어 미국 주요 산업계에 전달해야 한다. 미국 정부, 의회 대상으로 전략적 커뮤니케이션을 펼쳐야 할 것”이라고 강조했다.

[김경민 기자 kim.kyungmin@mk.co.kr, 최창원 기자 choi.changwon@mk.co.kr]

[본 기사는 매경이코노미 제2304호 (2025.04.09~2025.04.15일자) 기사입니다]

[Copyright ⓒ 매경이코노미. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.