|

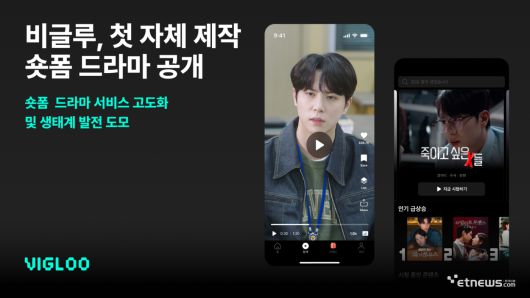

사진=비글루 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

숏드라마는 일반적으로 세로 프레임을 기반으로 하며, 1~3분 안팎의 러닝타임으로 구성된 여러 개의 에피소드가 하나의 이야기로 전개되는 콘텐츠다. 웹드라마보다도 짧은 러닝타임이지만, 스마트폰으로 빠르게 소비할 수 있어 바쁜 일상 속 감각적인 즐거움을 원하는 시청자에게 각광받고 있다.

특히 빠른 전개와 연령대별 취향을 저격하는 캐릭터, 설정 등이 결합되며 SNS 공유와 바이럴 효과도 강력하다. 짧은 콘텐츠를 반복 소비하고, 관련 밈이나 2차 콘텐츠로 확장되는 구조는 새로운 콘텐츠 유통의 지형을 만들어가고 있다.

|

사진=티빙 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이러한 흐름은 산업 전반에 변화를 촉발하고 있다. 먼저 플랫폼 측면에서는 네오리진의 자회사 폭스미디어가 론칭한 '탑릴스', 크래프톤이 1,200억 원을 투자한 '비글루'(스푼랩스), 왓챠의 숏폼 전용 '숏챠', 디앤씨미디어가 투자한 '펄스픽', 커머스를 시작으로 콘텐츠로 확장한 '올웨이즈' 등이 새롭게 등장했다. 또한 숏폼 비즈기업 '순이엔티'는 배우기획사 여진엔터테인먼트 흡수합병과 함께 숏드라마 유통 플랫폼 '슉' 론칭을 예고하고 있다. OTT 플랫폼 티빙(TVING)도 최근 '숏폼' 탭을 신설하며 숏드라마 콘텐츠 강화에 나섰고, 틱톡과 유튜브도 콘텐츠 길이를 점차 늘리며 숏드라마 시장을 탐색 중이다.

|

라붐 출신 율희가 출연한 숏드라마 '내 파트너는 악마'.(사진=올웨이즈 제공) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

제작사들의 움직임도 빨라지고 있다. 'To.엑스', '이혼하고 나랑 놀래?' 등으로 웹드라마의 대중화를 이끈 플레이리스트, '일진에게 반했을 때'의 와이낫미디어 등이 본격적으로 숏드라마 제작에 뛰어들었고, 디앤씨미디어는 '펄스픽'을 통해 이동건·박하선 주연의 숏드라마 '아무짝에 쓸모없는 사랑'을 선보일 예정이다. 플랫폼이 직접 제작에 나서는 흐름도 뚜렷하다. '탑릴스'를 운영하는 폭스미디어를 비롯해, 주요 제작사인 스튜디오드래곤, 독립 제작사 아아윌미디어 등도 숏드라마 기획을 적극 검토 중인 것으로 알려졌다.

|

사진=아이윌미디어 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

업계는 숏드라마에 대해 상대적으로 낮은 제작비, 빠른 제작 속도, 높은 유통 확장성 등 효율성과 수익성을 갖춘 포맷으로 평가한다. 또 글로벌 OTT 플랫폼들과는 차별화된 채널로서, K콘텐츠의 또 다른 경쟁력을 확보할 수 있을 것이란 기대도 커지고 있다.

하지만 과제도 적지 않다. 짧은 러닝타임은 깊이 있는 서사와 입체적인 캐릭터 구성에 제약이 될 수밖에 없고, 시청자 몰입을 유도하기 위해 자극적 설정이나 클리셰에 의존하는 경우도 많다. 이에 따라 지속 가능한 수익 모델 확보가 어렵다는 지적도 나온다. 콘텐츠 소비 속도가 빨라진 만큼 제작 물량 압박과 퀄리티 간 균형 문제, 이에 따른 제작진 처우 악화 가능성도 우려된다.

|

숏폼 드라마 '귀살' 촬영현장 (사진=엔피 제공) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

일각에서는 숏드라마가 '산업의 구원'이 될 수도, '창작의 파괴'를 불러올 수도 있다는 양면성을 지적한다. 콘텐츠 제작 현장 관계자는 “숏드라마는 확실히 기회의 장이지만, 무분별한 양산으로 콘텐츠 생태계 전반의 질적 하락을 초래할 수도 있다”며 “플랫폼과 제작사, 투자자가 이 포맷의 한계와 가능성을 균형감 있게 이해하고 장기적 전략을 마련해야 할 시점”이라고 말했다.

숏드라마의 흥행은 지금까지의 K콘텐츠 공식을 깨뜨리려는 시도이자, 새로운 생존 전략이다. 숏드라마가 과연 구원의 해법이 될지, 아니면 또 하나의 소비형 콘텐츠로 머무를지. 그 해답은 이제 시장의 손에 달려 있다.

박동선 기자 dspark@etnews.com

[Copyright © 전자신문. 무단전재-재배포금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.