기사들이 낸 출자금 배임·횡령

일러스트=이철원 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

법인택시 업체들이 경영난과 수익성 악화에 허덕이는 사이 개인택시와 법인택시 중간 성격의 ‘택시 협동조합’이 전국적으로 100곳을 넘어선 것으로 나타났다. 협동조합들이 ‘사납금을 없앤 착한 택시’라는 점을 내세워 기사 가입을 늘리고 있는 것이다.

전문가들은 협동조합 증가가 택시 업계 전체를 흔들 뇌관이 될 수 있다고 말한다. 기사들이 협동조합에 가입할 때, 적게는 수천만 원에서 1억원 가까운 목돈을 내야 하는데 이 돈의 사용이나 관리가 제대로 이뤄지지 않고 있기 때문이다. 특히 택시 기사 70%가 60세 이상 고령으로 노후 생계를 위해 일하고 있는 점을 고려하면 심각한 사회문제가 될 수 있다는 우려도 나온다.

그래픽=이철원 |

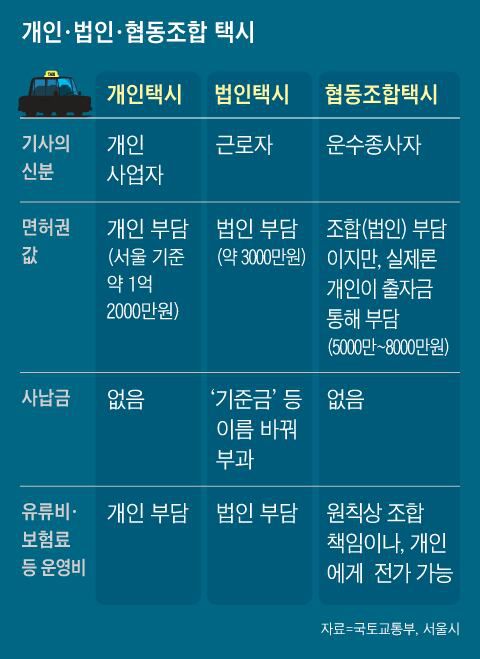

협동조합 택시는 기존 법인·개인택시의 틀을 깨는 모델이다. 법인택시는 회사에 속한 기사(근로자)가 모는 택시이고, 개인택시는 개인 사업자가 운영하는 택시다. 협동조합 택시는 양자의 성격을 함께 갖는다. 협동조합도 법인이기 때문에 이에 속한다는 점에서 법인택시이지만, 기사가 조합에 출자하기 때문에 기사의 법적 지위는 사업자로 바뀌는 것이다. 법인택시이면서도 사납금(기준금)이 없는 개인택시처럼 운행이 가능한 것도 이 점을 활용한 것이다.

문제는 기사들이 내는 목돈, ‘출자금’의 사용과 관리다. 기사들은 수천만 원을 내고 협동조합에 들어간다. 협동조합은 출자금을 낸 기사 모두가 동등한 권리를 갖는다고 말하지만, 실상은 대표단 등 소수에 의해 운영되는 경우가 대부분이다. 이 때문에 횡령·배임 이슈가 끊이지 않는다.

애초 협동조합 모델 자체가 사업주만을 위한 것이라는 비판도 나온다. 사업주 입장에선 자기 자본 없이도 출자금을 내는 택시 기사들만 모아 업체를 운영할 수 있기 때문이다. 서울의 경우 50대 면허를 모으면 택시업을 할 수 있다. 허가 절차는 있지만 형식상 절차다.

그럼에도 택시 기사들이 협동조합에 들어가는 이유는, 법인택시를 받아 개인택시처럼 운행할 수 있다는 점 때문이다. 현재 서울의 개인택시 면허는 1억2000만원가량에 거래되고 있는데, 협동조합에선 이보다 적은 돈을 내고 개인택시 운행이 가능해진다는 것이다.

그러나 횡령·배임 등이 발생하지 않는다 하더라도, 조합이 경영 어려움 등에 빠질 경우 부작용이 너무 크다는 게 전문가들 얘기다. 조합원이 표를 행사하는 협동조합 특성상 편 가르기 행태나, 전문성을 갖추지 못한 집단이 득세하는 경우도 많기 때문이다. 이사장부터 이사, 감사, 재무 담당 등 경영진 전부가 택시 기사로만 이뤄진 경우도 많다고 한다. 택시 협동조합이 가장 번성한 대구의 경우 상당수 택시 업체가 경영상 어려움을 겪는 것도 이와 무관치 않다는 분석이다. 법인택시의 경우 회사 경영이 어려우면 기사가 그만두면 끝이지만, 협동조합 체제에선 기사가 평생 모은 목돈인 출자금을 돌려받지 못할 가능성이 크다.

☞협동조합택시

[김아사 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.