미생물 발생 억제 방부제 역할 내분비계 교란 일으킬 가능성

“인체 흡수 연구·정보 부족해 자궁근종 등 질환 연관 우려”

|

18일 여성환경연대가 주최한 '여성청결제 꼭 써야할까요' 대중간담회에서 최경호 서울대 보건대학원 교수가 발표를 하고 있다. 여성환경연대 트위터 캡쳐. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“여성청결제에는 여성 건강에 좋지 않은 영향을 줄 수 있는 여러 화학물질이 있습니다. 문제가 눈에 보이지 않더라도 계속 써도 될지 반문해 봐야 합니다.”

여성의 외음부 세정에 사용되는 여성청결제에 환경호르몬에 해당되는 보존제가 첨가돼 위해성을 따져봐야 한다는 주장이 나왔다. 최경호 서울대 보건대학원 교수는 지난 18일 오후 서울시 NPO지원센터에서 여성환경연대가 주최한 ‘여성청결제 꼭 써야 할까요?’ 대중간담회에서 “청결제 69개 제품을 분석한 연구 결과 1개 제품에 기준치(0.4%)를 초과한 메틸파라벤(0.49%)이 함유됐고, 21개 제품에서는 전성분표시에 쓰여있지 않은 보존제 성분이 검출됐다고” 밝혔다.

청결제에 들어간 메틸파라벤이나 트리클로산 같은 성분은 가공음료나 화장품 등 액체나 거품형태의 제품을 만들 때 미생물의 발생을 억제하여 부패를 막기 위해 첨가하는 화학물질이다. 독성이 약해 널리 쓰이지만, 한편으론 내분비계 교란을 일으킬 가능성이 있다는 연구결과도 있다. 이중 트리클로산의 경우 식품의약품안전처가 2015년부터는 비누나 바디워시 등 세정제에만 사용하고 화장품에는 사용하지 않도록 하고 있다.

입으로 섭취했을 때 이들 성분은 빠르게 몸밖으로 빠져 나오지만, 외음부를 통해 노출됐을 경우 인체에 얼마나 흡수되는지, 영향은 어떤지에 대한 연구나 정보가 부족하다. 최 교수는 “청결제 속 화학물질과 향은 성호르몬 합성을 교란시키는데 이는 자궁근종 같은 여성 질환과도 무관하지 않을 것”며 “청결제는 생리대보다 자주 쓰는데다 생식기 구조상 피부에 오래 남아있기 때문에 장기적 영향을 따져봐야 한다”고 주장했다.

|

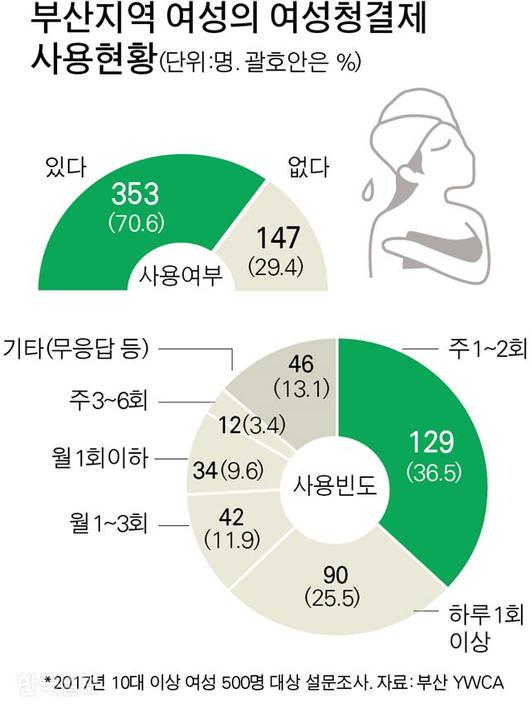

부산지역 여성의 여성청결제 사용현황. 그래픽=박구원 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

여성청결제는 2000년대 중반부터 시장에 본격적으로 등장했지만 상당수의 여성이 사용하고 있다. 부산YWCA가 2017년 부산지역 10대 이상 여성 500명을 대상으로 조사한 결과 353명(70.6%)가 청결제를 사용한다고 답했다. 응답자들은 주로 주 1~2회 이상(36.5%) 또는 하루 1회 이상(25.5%) 제품을 사용했다. 사용 이유는 청결(72.5%), 질염예방(16.7%)순이다.

여성청결제의 안전성이나 질병 예방 효과가 확인되지 않았음에도 이처럼 사용률이 높은 데에 대해시민단체는 여성 성기를 미용이나 관리의 대상으로 표현하는 광고를 원인으로 지목한다. 안현진 여성환경연대 활동가는 “여성청결제 9종의 광고를 분석한 결과 여성 성기를 ‘소중한, 지켜줘야 하는’ 등 순결 이데올로기에 따라 표현했고, 자연스러운 신체 현상인 질 분비물도 ‘찝찝ㆍ불쾌’등의 단어로 지칭했다”고 설명했다. 또 “상당수의 광고들이 외음부에 향기가 나거나 미백을 해야 한다고 강조하는 반면 건강에 미치는 영향은 정확히 다루고 있지 않다”고 지적했다.

박슬기 산부인과 전문의는 “여성 성기에서 분비물이 나오는 건 눈물이나 콧물이 나는 것처럼 정상적인 일이지만 광고는 ‘청결제를 꼭 사용해야 한다’고 부추긴다”며 “정확한 진단이 없는 상황에서 청결제를 사용할 경우 내부 유익균까지 없애버려서 면역력이 떨어질 수 있다”고 설명했다. 염증을 예방하는 것이 아니라 오히려 원인이 될 수 있다는 뜻이다.

신혜정 기자 arete@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.