|

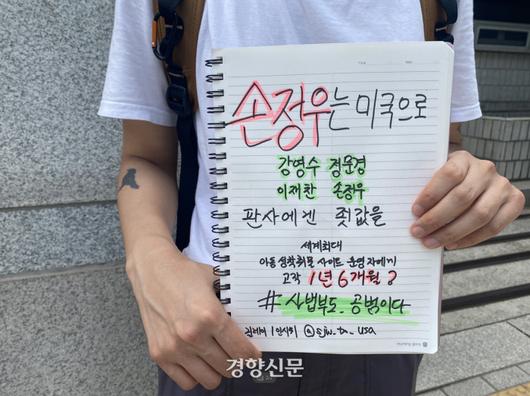

n번방 성착취 강력처벌 촉구시위팀 ‘eNd’의 회원이 7일 서울중앙지방법원 동문 앞에서 법원의 손모씨 미국 인도 불허에 항의하며 포스트잇 퍼포먼스를 벌이고 있다. /오경민 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“웰컴투비디오? 성범죄자 환영하는 웰컴투코리아!” “n번방, 웰컴투비디오는 사법부가 만들었다” “RIP for K-justice(한국 사법부의 명복을 빕니다)”

법원이 세계 최대 아동 성착취 사이트 ‘웰컴투비디오’ 운영자 손모씨의 미국 인도를 불허하면서 사법부에 대한 비판 여론이 커지고 있다.

n번방 성착취 강력처벌 촉구시위팀 ‘엔드(eNd)’는 7일 서울중앙지방법원 동문 앞에서 기자회견을 열고 전날 법원의 인도 불허 결정을 규탄했다.

시위팀은 이날 발표한 성명문을 통해 “재판부는 ‘대한민국이 주권 국가로서 주도적으로 (형사처벌 권한을) 행사할 수 있고, 이 사건이 범죄인에게 면죄부를 주는 것은 아니므로 앞으로 이뤄질 수사 과정에 범죄인은 적극 협조하고 정당한 처벌을 받길 바란다’는 의견을 밝혔다”며 “그러나 이는 재판부의 오만이자 착각이다. 재판부가 과연 정당한 처벌을 내릴 수 있는 곳인가. 그간 재판부가 성범죄자들에게 어떤 판결을 선고했는지 우리는 명확히 알고 있다”고 밝혔다.

이들은 n번방을 만든 ‘갓갓’ 문형욱의 공범 신모씨가 지난달 대구고법에서 집행유예를 선고 받은 사실 등을 언급하면서 “이를 보고도 재판부의 합당한 판단에 처벌을 맡길 수 있겠는가. 대한민국 재판부가 정당한 처벌을 내릴 수 있는 곳이었다면 손씨는 왜 이리도 강력하게 한국에서 처벌받기를 바랐는가”라고 반문했다.

시위팀은 “대한민국에 정의란 없다. 한국 사회가 여성들의 눈과 귀를 가리고, 많은 성범죄자에게 ‘솜방망이’식 처벌을 하며 그들을 보호해 준 것을 수도 없이 목격했다”며 “여성들은 더 이상 속지 않는다. 더 이상 재판부의 기만과 오만한 판단을 방치하지 않을 것이다. ‘한국에서 처벌받게 해달라’던 손씨를 잊지 않을 것이다. 그리고 그를 기어코 한국에 남게 한 재판부는 더욱 잊지 않을 것”이라고 했다. 이어 “손씨의 미국 송환 불허 결정을 내린 재판부의 판단을 강력히 규탄하며 이에 대한 책임을 재판부 아울러 대한민국 사회 전체에 묻는다”고 했다.

|

한 시민이 7일 오후 손씨의 미국 인도 불허 결정에 항의하며 서울중앙지법 동문 앞에서 1인 피켓 시위를 벌이고 있다. /오경민 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

성명 낭독 후 참가자들은 사법부 결정에 항의하는 내용의 쪽지 80여장을 붙이는 ‘포스트잇 퍼포먼스’를 벌였다. 포스트잇에는 ‘사법부도 공범이다 범죄자 키우는 나라 반성해라’ ‘사법부 내 남성권력은 남성 범죄자 비호를 중단하라’ 등 내용이 담겼다. 서울고등법원 강연수 부장판사 등 손씨의 인도 심사를 맡은 판사들의 파면을 요구하기도 했다.

이날 법원 주변에서는 손씨의 인도 불허 결정을 비판하는 이들의 릴레이 1인 시위가 이어졌다. 이날 오전 10시부터 피켓 시위를 벌였다는 한 30대 여성은 “사법부가 제 기능을 하지 못하고, 나아가 범죄자를 감싸주기까지 하니 답답한 마음으로 나오게 됐다”며 “하루종일 혼자일 줄 알았는데 많이들 와주셨다. 내일부터는 ‘n번방에 분노하는 사람들 시위’에 참여할 예정”이라고 말했다.

여성단체들의 항의 성명도 이어졌다. 대학생 중심 페미니스트 단체 ‘유니브페미’ 또한 이날 촌평을 통해 “이제 한국은 디지털성범죄 1번지이자 국제 사회에 범죄를 일으키고 방조한 가해국임을 변명할 수도 없게 됐다”며 “성범죄 봐주는 판사는 자격이 없다. 당장 법정을 떠나라. 더 이상 판단력을 상실한 판결을 두고보지 않겠다”고 했다.

최민지·오경민 기자 ming@kyunghyang.com

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향 유튜브 구독▶ 경향 페이스북 구독

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.