|

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부에 민원인이 방문하고 있다. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

오는 2054년이면 국민연금 적립기금이 모두 고갈될 것이라는 국책연구기관의 전망 나왔다. 국민연금이 지속가능하려면 뒷세대의 보험료로 앞세대 연금을 지급하는 현행 연금 체계를 폐지하고, 자기가 낸 만큼 돌려받는 ‘신연금제’가 필요하다는 제언도 내놨다.

‘낸 것보다 더 받는’ 구조가 문제

21일 한국개발연구원(KDI)이 낸 KDI 포커스 ‘국민연금 구조개혁 방안’을 보면 현행 연금 제도 유지시 적립기금 규모는 2039년에 최대 1972조원에 도달한 뒤 점차 감소해 2054년에 모두 소진된다.

기금이 바닥난 뒤에도 약속한 연금을 지급하려면 보험료율을 현재 9%에서 35% 내외까지 올려야 한다. 기금 소진 이후 세대에 35% 내외의 보험료율을 물리는 구조여서 이렇게 되면 세대 간 형평성 문제를 피할 수 없다.

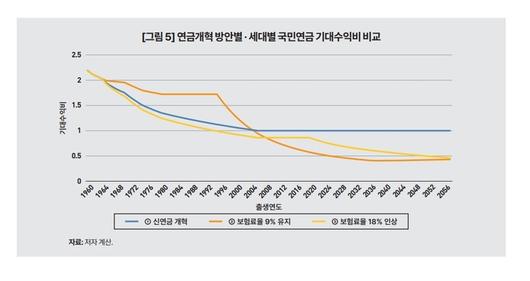

KDI는 형평성 문제가 생기는 주요 원인으로 앞세대의 과도한 기대수익을 꼽았다. 현행 연금제도는 앞세대의 기대수익비가 ‘1’보다 크도록 설계됐다. 가입자가 납부한 보험료와 기금의 기대 운용수익을 합친 금액보다 사망 시까지 받을 것으로 약속된 총급여액이 훨씬 많다는 의미다.

이강구 KDI 재정·사회정책연구부 연구위원은 “누군가가 1보다 더 갖고 가면 누군가는 그보다 적게 갖고 갈 수밖에 없다”며 “현재의 연금제도는 그 부담을 미래 세대에게만 떠넘기고 있는 것”이라고 말했다.

연금개혁시 보험료율 15.5% 인상만으로 40% 소득대체율 유지 가능

이 같은 형평성 문제를 해소하려면 자기가 낸 돈은 자기가 돌려받아 ‘기대수익비 1’을 보장하는 완전 적립식 연금제를 도입해야한다고 제안했다.

개혁시점을 기준으로 윗세대는 구연금, 미래세대는 신연금으로 분리해 윗세대는 기존 산식대로, 미래세대는 새로운 산식을 적용하는 방식이다. 개혁 시점부터 납입되는 모든 보험료는 신연금의 연금기금으로 적립해 향후 기대수익비 1의 연금 급여를 지급할 수 있다.

KDI는 연금개혁이 이뤄지면 신연금 보험료율을 15.5% 내외까지만 인상해도 40%의 소득대체율을 유지할 수 있을 것으로 분석했다.

|

KDI 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

다만 연금개혁으로 기금 고갈문제가 모두 해결되는 것은 아니다. 이렇게 되면 구연금은 기존 적립 기금만으로 향후 연금 급여 총액을 충당하지 못한다. 당장 개혁할 경우 구연금 미적립충당금(재정부족분)은 올해 기준 609조원으로 추산된다. 만약 5년 후에 개혁이 단행된다면 재정부족분은 869조원으로 불어난다. KDI는 연금개혁 과정에서 생기는 재정부족분은 신연금에 전가하지 않고 일반재정으로 충당할 것을 제안했다.

“낸 만큼 받을 수 있다는 사실 보여줘야 연금개혁 가능”

신연금 도입으로 미래세대가 낸 만큼 돌려 받는다해도 형평성 문제는 남는다. 구연금 제도하에서 보험료를 납부해 온 기성 세대의 기대수익비는 여전히 ‘1’을 웃돈다. 예컨대 현재 60대에 이른 1960년생의 기대수익비는 2를 넘고, 1974년생의 기대수익비도 1.5 내외에 이른다. 하지만 이제 노동시장에 진입하는 2006년생 이후 세대의 기대수익비는 1에 그친다. 기대수익비 1은 사적보험과 비숫한 수준이어서 국민연금과 차별성이 없다는 지적이 나올 수 있다.

KDI 연구진은 “기대수익비가 사적보험과 유사한 수준이라고 해도 사회 안정을 위해 공적연금의 필요성이 인정되고, 실제 국민연금기금이 사적연금보다 높은 수익률을 기록했다”며 “젊은 세대들한테 ‘당신들이 낸 것만큼은 받을 수 있다. 당신들이 낸 돈이 다 기존 세대의 급여로 들어가는 것이 아니다’ 라는 사실을 먼저 보여줘야 보험료율 인상 제안을 할 수 있다”고 강조했다.

반기웅 기자 ban@kyunghyang.com

▶ 매일 라이브 경향티비, 재밌고 효과빠른 시사 소화제!

▶ 진보? 보수? 당신의 정치성향을 테스트해 보세요!

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.