김동석 한국교총 교권본부장 인터뷰

교사에 성기 사진 보낸 고교생…교보위 “교권침해 아냐”

“교육부 매뉴얼과 어긋나…교보위, 교육활동 좁게 해석”

“교권 침해에도 참는 교사들…교보위 구성부터 고쳐야”

김동석 한국교원단체총연합회(교총) 교권본부장은 2일 이데일리와의 인터뷰에서 최근 국민적 공분을 사고 있는 전북 지역 교육지원청의 지역교권보호위원회(교보위) 판단에 강도 높게 비판했다. 명백히 교권침해로 볼 사안이 발생했는데도 교보위가 교육현장 이해 부족으로 교권침해가 아니라고 잘못 판단했다는 게 김 본부장의 지적이다.

|

김동석 한국교원단체총연합회 교권본부장. (사진 제공=본인) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

방과 후 여교사에 성기 사진 보낸 남고생

문제가 되는 사건이 발생한 시점은 지난 6월 중순이다. 전북 지역의 한 고등학교에서 A교사는 학생들과의 소통 목적으로 운영하던 인스타그램 계정으로 DM(다이렉트 메시지)을 받았다. 메시지에는 남자 성기 사진과 성희롱 발언이 담겨있었다.

해당 학교는 관할 교육지원청에 신고하고 A교사 지원에 나섰다. 교육지원청 조사 결과 해당 메시지는 이 학교 3학년에 재학 중인 B군이 보낸 것으로 나타났다. A교사는 B군 담임이 아니고 직접 가르친 적도 없었다. B군은 A교사에게 “선생님을 좋아해서 그랬다”며 사실관계를 시인하고 사과했다.

그럼에도 교보위는 B군의 행동이 교권침해가 아니라고 판단했다. 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)는 사적 채널이고 메시지 발송 시점이 방과 후이기 때문에 교육활동과 관련이 없다는 것이다. 현재는 전북교육인권센터가 A교사를 대신해 행정심판을 청구한 상태다.

김동석 본부장은 교보위가 사안을 너무 좁게 해석해 나쁜 선례를 만들었다고 비판했다. 그는 “교육활동 시간이란 개념을 물리적인 시·공간에만 한정했다”며 “디지털 성범죄가 늘어나는 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다”고 일갈했다.

“교권침해 아니란 교보위…매뉴얼은 교권침해 인정”

그는 해당 교보위의 판단이 교육부가 발간한 교육활동 매뉴얼과도 맞지 않다고 강조했다. 매뉴얼에서는 교사가 퇴근한 이후라도 학생이나 학부모와 학업·생활지도 등 관련 상담을 했다면 교육활동 중으로 인정한다. A교사가 운영하던 인스타그램 계정이 학생들과 소통하는 목적으로 운영하는 만큼 교육활동을 위한 것으로 볼 수 있다는 설명이다. 아울러 매뉴얼에서는 SNS상 모욕·명예훼손도 교육활동 중인 교원에 대한 행위가 된다고 정의한다.

김 본부장은 “교육부 매뉴얼에서도 이번 사안과 비슷한 경우를 예시로 들면서 교육활동 침해라고 인정하고 있다”며 “교사들이 교권침해를 당해도 교보위에 신고하지 않는 이유가 이런 사례에서 발생하는 것”이라고 했다.

|

(사진=한국교원단체총연합회) |

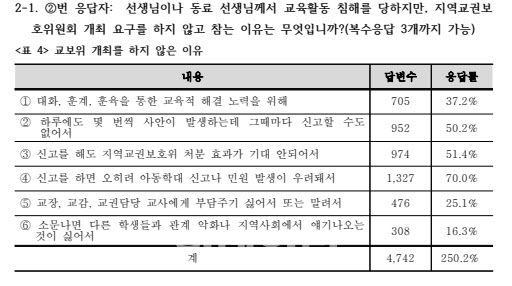

실제 교총이 유·초·중·고 교원 등을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 응답자 4104명 중 46.2%에 해당하는 1895명은 올해 상반기 교권침해를 당했지만 참았다고 답했다. 교보위 개최를 요구하지 않고 참는 이유로는 ‘신고를 해도 교보위 처분효과가 기대되지 않아서’가 중복응답 기준 51.4%로 나타났다. 교권침해 피해 교사 중 절반은 교보위가 제 역할을 하지 못한다고 보고 있는 것이다.

“교보위 교사 참여 높일 방안 필요”

김 본부장은 교보위의 신뢰를 높이려면 교권침해 사건에 대한 교보위의 인식을 개선하고 교보위 구성도 손질해야 한다고 제언했다.

교보위는 교육지원청별로 1곳씩 두며 교장·교감 등 관리자와 교사, 학부모, 변호사 등 10명 이상∼50명 이하의 위원으로 구성된다. 현재는 위원 중 평교사 비율을 규정하는 내용이 없다.

이런 탓에 교보위 중 현장 교사의 참여도는 낮은 편이다. 전국교직원노동조합(전교조)이 김문수 더불어민주당 의원실에서 제공받아 공개한 ‘2024년 지역교권보호위원회 구성 및 운영 현황’ 자료에 따르면 지난해 전체 교보위 위원 3482명 중 교사는 252명으로 단 7%에 불과했다. 전체 교보위 165개 중 46%인 76개는 교사위원이 단 1명도 없었다.

김 본부장은 “교보위의 객관성과 공정성을 확보하려면 교사 참여를 높일 방안을 마련해야 한다”며 “교보위 자체의 전문성을 제고할 주기적 연수·교육도 필요하다”고 말했다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.