음식업 5년 생존율 17.9%…10곳 중 8곳 5년 내 폐업

계약갱신청구권, 현실과 괴리 대책…실효성 논란 불가피

|

폐업한 한 가게. |

[아시아경제 이선애 기자] 국내 식당 사장 10명 중 8명은 임차인인 것으로 나타났다. 또 대부분 개업 이후 5년을 버티지 못하고 폐업하는 것으로 조사됐다. 임대인의 지나친 임대료 및 보증금 인상 요구가 폐업의 주된 요인으로 꼽혔다. 일각에서는 정부가 임차인의 사업권 보호를 위해 계약갱신청구권을 기존 5년에서 10년으로 연장해주기로 했지만 보다 현실적인 대책이 필요하다는 목소리가 높다.

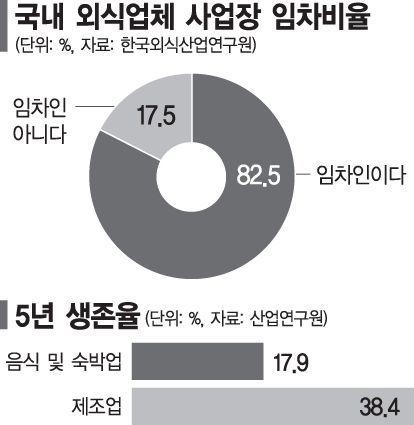

27일 한국외식산업연구원에 따르면 지난해 기준 국내 외식업체의 약 82.5%가 사업장을 빌려 음식점을 운영하고 있다. 식당 사장 10명 중 8명은 임차인이란 뜻이다. 외식업 폐업률은 전체 산업 폐업률보다 평균 1.5배가 높고, 폐업률 수치도 매년 20%를 웃돈다. 임대료는 폐업의 주된 이유 중 하나. 실제 서울시 상가임대차 상담센터에 접수된 상담건수는 지난해 1만1713건으로 하루 평균 약 50건에 육박한다. 분쟁조정 신청 건수도 2015년 29건, 2016년 44건, 2017년 77건으로 매년 두배가량 증가 추세다.

|

폐업한 한 가게. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이에 외식업계는 지속적으로 계약갱신청구권 행사기간 연장을 요구해왔다. 계약갱신청구권은 임차인이 임대인에게 상가건물 임대차 계약을 연장해달라고 요구할 수 있는 권리를 의미하기 때문에 일반적으로 청구권을 행사할 수 있는 기간을 실제 계약기간으로 봐도 무방하다.

한국농촌경제연구원이 한국외식업중앙회와 공동 조사한 '2017 외식업 경영실태 조사 보고서'에 따르면 지난해 기준 외식업체의 사업장 임대계약 기간은 평균 2.6년, 현 사업장 영업기간은 평균 6.7년이었다. 현 사업장에서 2번 이상 임대차 계약을 갱신했다는 것으로 볼 수 있다. 이는 상당수 외식업체가 계약갱신청구권 행사기간 내에 있지 못하다는 의미다.

외식업중앙회 관계자는 "중앙회에 접수된 법률상담 내용을 보면 계약갱신청구권 행사기간임에도 불구하고 과도한 수준으로 임대료 인상을 요구하거나, 이를 수용하지 않을 경우 계약을 갱신하지 않는 사례가 많다"고 설명했다.

|

업계는 계약갱신청구권 행사기간 연장에 대해 환영의사를 밝히면서도 실효성에 대해서는 의견이 분분하다. 당장 법 적용을 앞두고 임대료 인상을 요구하는 분위기가 확산되고 있는데다 현재보다 훨씬 높은 가격으로 계약을 할 가능성이 높아서다.

주점을 5년 운영하다 접고, 지난해 김밥집을 연 김수현(가명ㆍ48) 씨는 "10년 동안 내쫓길 일은 없어 다행"이라면서도 "10년간 보증금과 월세를 5% 이상 올릴 수 없다면 건물주 입장에선 미리 올릴 수 밖에 없으니 새로 계약을 하거나 재계약을 앞둔 이들은 당장 임대료가 급격하게 올라갈 수 밖에 없을 것"이라고 지적했다. 그는 "만약 김밥집을 내년에 열었다면 아마 그 피해를 고스란히 받았어야 할 것 같아 아찔하다"며 "임대인은 많이 받고 싶어하고 임차인은 적게 내고 싶어하는 게 당연한 시장 이치 아니겠느냐"고 덧붙였다.

|

외식업의 생존 기간이 짧다는 점에 비춰보면 현실과 맞지 않다는 지적도 나온다. 산업연구원의 '관광숙박업의 생존 결정 요인과 시사점' 보고서에 따르면 음식 및 숙박업의 5년 생존율(2015년 기준)이 17.9%에 불과하다. 10곳 중 8곳이 개업 후 5년을 버티지 못하는 실정이다. 이는 같은 기간 제조업 생존율 38.4%보다 약 20%포인트 낮은 수준이다.

외식업계 관계자는 "외식업은 다양한 요인으로 창업과 폐업이 너무 빈번하게 이뤄진다"며 "계약갱신청구권 행사기간으로 임차인을 보호해주는 것도 좋지만, 월 매출에 비례해 임대료를 내는 '수수료 매장' 등 현실적인 대책이 필요하다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.