양산형 게임, 과도한 유료 아이템 결제, 페이투윈 등…“믿거국”

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[이코노믹리뷰=전현수 기자] 국내 게임 업계에 대한 유저들의 불만은 어제 오늘 일은 아니지만 그 정도가 점점 극에 달하고 있다. 신작 게임이 나올 때마다 ‘양산형 게임’이라는 평가가 인터넷상에서 꼬리표처럼 따라붙는다. 수년간 개발하고 제작비도 수백억원이 들어간 ‘대작’ 게임에도 비판의 정도는 크게 다르지 않다. 기대 신작이 나오기를 오매불망 기다리고, 발매 당일 게임을 즐기기 위해 약속을 비워두는 열정을 보이는 경우도 흔한 콘솔 게임 시장과는 확연히 다른 모습이다. 콘솔 게임 시장은 거의 모두 해외 게임으로 이루어져있다. 최근엔 ‘국내 게임은 믿고 거른다’는 뜻인 ‘믿거국’이라는 표현도 유저들은 서슴지 않는다. 국내 게임 업체에 대한 대다수 유저들의 인식이 나빠질 대로 나빠졌다고 해도 과언이 아니다. 그들은 국내 게임 업계의 어떤 부분에 분노를 표하고 있는 것일까?

많은 유저들이 국내 게임에 불만을 가지고 있는 부분은 명확하다. 별다른 차별화 없는 비슷한 그래픽과 플레이 패턴, 과금체계 등이 반복적으로 출시된다는 양산형 게임 논란, 과거의 인기 IP(지식재산권)에 기대 새로운 도전을 좀처럼 시도하지 않는다는 비판, 실력이나 시간 투자보다 돈을 많이 쓴 사람이 게임 내 우위를 점하는 ‘페이 투 윈(Pay to Win)’ 과금 모델에 대한 불만 등이 대표적 예다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

모바일 시장 활성화가 도화선

이런 불만은 게임 시장이 PC에서 모바일로 옮겨가며 본격적으로 거세졌다. 모바일 게임의 몇 가지 특성이 위와 같은 불만이 나오는 데 한몫했다. 모바일은 화면이 작아 PC나 콘솔에 비해 몰입도가 필연적으로 낮다. 조작감도 키보드ㆍ마우스ㆍ게임 패드 등과 비교했을 때 현저히 떨어진다. 화면을 터치하거나 드래그하는 것 외에는 별다른 조작 방법이 없다. 자연스럽게 모바일 게임에는 ‘자동’ 시스템이 탑재된다. 용량과 성능의 한계도 존재한다. 게임 내에서 구현할 수 있는 콘텐츠도 줄어든다. 면죄부를 주는 건 아니지만, 신작 게임들이 같은 장르의 이전 게임들과 크게 차별화되지 않는 원인이기도 하다. 반면 결제는 매우 쉽다. 스마트폰 터치 몇 번으로 게임 아이템 결제가 가능하고 기프트 카드 등을 이용하면 사실상 결제 한도도 없다. 게임사가 수익을 내기엔 더 유리하다는 의미다.

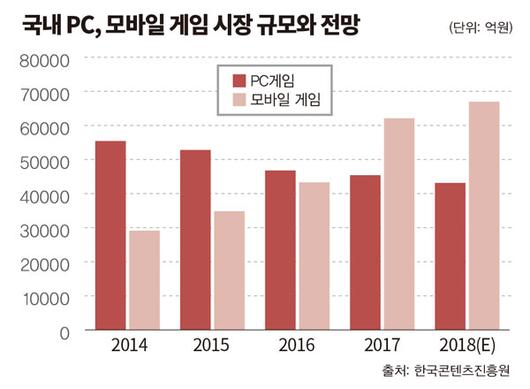

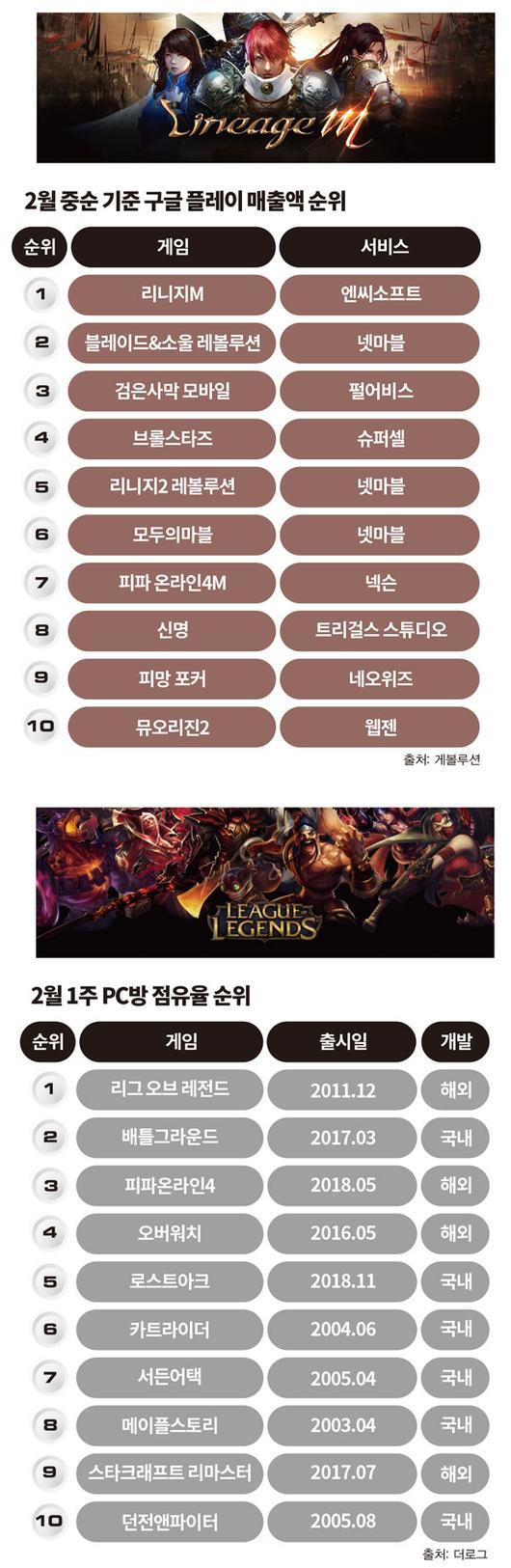

모바일 게임은 물론 장점이 있다. 잠재적인 수요자가 사실상 모든 스마트폰 사용자이며 언제 어디서든 게임을 즐길 수 있다. PC보다 나은 ‘육성의 재미’를 제시했다는 평도 나온다. 국내 모바일 게임 시장 규모는 전체 시장의 절반에 가까운 비중을 차지할 정도로 성장했다. 그러나 모바일 게임 시장의 가파른 성장에는 ‘재탕’이라는 비판이 함께 따른다. 모바일 게임 시장의 주류 게임들이 대부분 기존에 인기를 끈 PC 온라인 게임을 모바일로 이식하는 데 그친다는 평이다. 앱 분석 업체 게볼루션에 따르면 2월 기준 구글 플레이스토어에 매출 순위 상위 TOP 10 중 7개가 기존 IP를 이용한 게임이다. 특히 TOP 3는 모두 기존 IP를 모바일에 이식한 MMORPG다.

PC게임도 새로운 IP가 부족한 건 마찬가지다. PC방 분석 업체 더로그에 따르면 2월 중순 기준 PC방 점유율 순위 TOP 10 게임 중 출시한 지 10년이 넘은 게임은 절반인 5개에 달했다. 비교적 최근에 출시된 게임인 리그 오브 레전드, 오버워치, 피파온라인4 등은 해외 개발 게임이다. 실상 국내 게임으로 신작 중에 인기를 끄는 게임은 배틀그라운드와 로스트아크 둘뿐이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“이게 게임이냐 도박이냐”… BMㆍ확률형 아이템에 대한 비판

무엇보다 유저들이 분노를 터트리는 부분은 게임의 과도한 BM(비즈니스 모델)이다. 대표적으로 ‘페이 투 윈’이라는 말이 있다. 이기려면 과금을 해야 한다는 뜻이다. 유저들의 경쟁 심리를 이용한 수익 모델인데, 유료 아이템을 많이 구매할수록 캐릭터가 강해지는 점이 포인트다. 시간을 투자해서 캐릭터를 성장시키는 것으로는 돈을 투자하는 유저를 이길 수 없도록 만들어진 경우가 많다. 게임 내 밸런스가 불공평하다는 지적이 나온다. 유전유희 무전무희에 유저들이 등을 돌리고 있는 셈이다. 리그 오브 레전드, 포트나이트, 배틀그라운드 등 e스포츠 PC 게임이 유저들의 찬양을 받는 이유도 게임 내 밸런스에 영향을 주지 않는 과금 구조로 운영되기 때문이다.

과도한 과금 유도에도 민감하게 반응한다. ‘가챠’로 불리는 확률형 아이템의 확률이 너무 낮거나 돈을 쓰지 않으면 다음 단계로 넘어가기 힘든 구조 등이 그 예다. 모바일 게임에서는 업데이트 주기가 PC에 비해 빈번해 과금 주기가 빨리 돌아온다는 점도 과금하는 유저들을 지치게 한다. 유저들은 “돈을 써도 일주일 있으면 또 결제를 해야 지금의 위치를 유지할 수 있다”고 성토한다. 수집형 RPG 등 게임에서는 소유욕을 불러일으키는 아이템의 뽑기 확률이 너무 낮거나 제한된 기간에만 시도를 할 수 있게 해 수익률을 높인다는 비판을 받는다.

과금 모델의 연장선에서, 게임사가 간혹 ‘먹튀’ 자세를 보인다는 비판 여론도 거세다. 수명이 거의 다해가는 게임에 ‘마지막으로 한 번 수익을 극대화하자’라는 마음으로 BM을 악랄하게 조정하는 경우도 있다는 주장이다.

물론 BM은 꼭 필요하다. 회사는 돈을 벌어야 하고 게임을 무료로 제공하는 대신 유저들의 지갑을 열도록 장치를 만드는 건 당연하다. 문제는 ‘정도’다. 이용자들의 만족도를 높이면서 적절한 수익을 낼 수 있는 과금 모델을 만드는 게 관건인데, 아직까지 그런 줄타기에 성공한 국내 게임 사례를 찾기는 힘들다. 대다수의 유저들은 게임 업체의 과금 구조가 과하다고 주장한다.

신작 출시하면 유저들 반응 “양산형이네”

많은 국내 게임들이 ‘양산형 게임’이라는 오명을 쓴다. ‘양산형 게임’이라는 키워드로 구글에 검색을 하면 56만개 이상의 검색 결과가 나온다. 많은 유저들이 국내 게임에 양산형이라는 혹평을 한다는 방증이다. 양산형 게임이란 개성과 차별성이 없는 게임을 말한다. 한마디로 늘 보던 그래픽에 익숙한 플레이 패턴, 비슷한 스토리와 캐릭터 등으로 구성된 게임이 너무 많이 나온다고 게이머들은 비판한다. 신작인데도 새로울 게 없어 재미가 없다는 말이다.

양산형 게임이라는 말은 과거엔 중국산 게임에 자주 붙이는 수식어였다. 어디서 베낀 느낌이 드는 게임을 출시하는 경우가 많았기 때문이다. 그런데 그런 비난의 화살이 몇 년 전부턴 국내 게임에 거세게 쏟아졌다. 우리나라 게임의 장점으로 꼽히던 창의성, 그래픽 퀄리티, 완성도 등이 퇴색돼버린 것이다. 이젠 중국산 게임이 오히려 더 낫다는 말도 나온다. 실제로 중국 게임 개발력은 크게 발전했다. 촌스러운 그래픽은 사라졌고 심지어 과금 모델에서도 호평을 받는 모바일 게임도 종종 있다.

일각에서는 국내 게임 시장을 한국판 ‘아타리 쇼크’에 비유하기도 한다. 아타리 쇼크란 1980년대 미국에서 전자오락 게임이 인기를 끌던 시절 두각을 나타낸 게임사 아타리가 성공을 맛본 후 점차 수익 창출에 눈이 멀어 게임성을 배제하고 게임을 찍어내는 물량 공세를 펼치다가 그 도가 지나쳐 유저들이 완전히 게임 시장에 등을 돌려버린 사건이다. 이 사건 이후 미국 게임 산업은 크게 위축됐다. 정도의 차이는 있겠지만 수익성에 초점을 맞춘 운영이 결국 국내 게임 업계를 망가트릴 것이라는 원성이다.

일부 게임 커뮤니티 유저들은 ‘믿거국’을 외치는 한편 해외 콘솔 게임과 외산 전략 게임 등에는 칭찬 일색인 모습이다. 게임성이 우수하고 과금 스트레스가 없다는 이유에서다. 실제로 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘솔 게임 시장 규모는 2014년 1598억원에서 2018년엔 3734억원까지 오른 것으로 나타났다. 모바일에선 핀란드 개발사 슈퍼셀의 브롤스타즈가 슈팅게임이라는 장르에도 불구하고 국내 구글 플레이 매출 순위 TOP 5에 진입해 있다. 마켓 평점은 5점 만점에 평균 4.5점, 게임 점수 평가는 100점 만점에 90점을 받았다. 게임성을 인정받은 동시에 수익성까지 챙긴 셈이다. 국내 게임에 대한 불신은 커지고 해외 게임에 대한 신뢰가 높아지고 있다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

전현수 기자

-Copyright ⓒ 이코노믹리뷰. 무단전재 및 재배포 금지-

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.