|

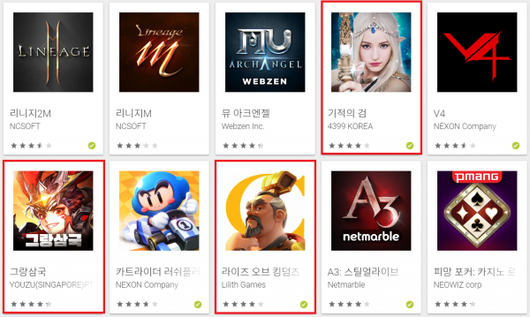

7일 구글플레이 게임 매출 10위권 내, 3개의 중국산 게임이 올라와있다.[이미지: 게볼루션 갈무리] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[디지털투데이 유다정 기자] 토종 대형 신작들의 강세로 주춤했던 중국 게임이 국내 시장에서 다시 기지개를 펴는 조짐이 나타나고 있다.

7일 구글플레이 게임 매출 순위에는 4399코리아 '기적의 검'이 4위로, 다시 5위권에 진입했다. 유주게임즈 코리아 신작 '그랑삼국'도 6위를 기록했다. 릴리스게임즈의 '라이즈 오브 킹덤즈'와 'AFK아레나'는 각각 8위와 13위로 여전히 인기다.

국내 게임 시장은 연초부터 'A3: 스틸얼라이브'(넷마블), '카트라이더 러쉬플러스'(넥슨), '피파 모바일'(넥슨), '뮤 아크엔젤'(웹젠), '스톤에이지 월드'(넷마블) 등 신작들을 쏟아낸 국내 업체들의 독무대였다.

하지만 하반기들로 접어들면서 신작 출시 효과가 다소 수그러들면서 중국 게임의 활동폭이 조금씩 넓어지는 모습이다.

최근 릴리즈게임즈는 AFK아레나 광고 모델로 국민 MC 유재석 씨를 내세웠다. 이 게임은 출시 초기부터 아역 배우 출신 김유정 씨를 내세운 광고로 눈길을 끌었다. 그랑삼국 또한 개그맨 황제성 씨와 김동현 선수를 중심으로 재치있는 광고를 방송 중이다. 게임 업계 관계자는 "국내 게임사들도 업계가 성장기였던 몇년 전까지만 해도 전혀 상관 없는 연예인을 내세워 경쟁을 하곤 했다"며 "중국 게임사들 또한 빠르게 플레이어를 모으고, 중국 게임이라는 점을 지우기 위해 국내 유명 인사들을 계속해서 기용 중인 것으로 보인다"고 분석했다.

한국콘텐츠진흥원에 따르면 중국게임은 지난해 국내시장에서 약 2조원 규모 매출을 거둬들인 것으로 추정된다. 2019년 연간 구글플레이 매출 순위 20위권에 '라이즈 오브 킹덤즈'와 '기적의 검', '랑그릿사', '라플라스M', '샤이닝라이트', '뇌명천하', '붕괴3rd', '엠파이어&퍼즐', '소녀전선' 등의 중국 게임이 포진했다.

하지만 중국 게임 시장은 여전히 국내 회사들에겐 진입 장벽이 높다. 역차별이 계속되고 있다는 지적이다. 지난 2017년 3월 스마일게이트 '크로스파이어 모바일'을 마지막으로 중국에서 새로 서비스를 시작한 한국 게임은 공식적으론 없다. 중국 정부는 2019년 4월 해외 게임에 대한 판호를 재개한 바 있으나, 여전히 한국산 게임에 대해서는 판호 허가를 내주지 않는 상태다.

일부 게임사들은 이름만 바꾸어 서비스하는 꼼수를 쓰는 장면까지 연출되고 있다.

직접 판호를 받기는 어렵지만 중국에서 IP 로열티를 받는 것은 가능하다. 최근 중국에서 내자판호를 받은 '전민기적2'가 대표적인 사례다. 전민기적2는 웹젠 '뮤' IP를 활용해 천마시공이 개발한 게임이다.

최근 중국 최대 여행기업인 트립닷컴그룹이 한국 상품을 판매한다는 소식이 알려지면서 판호 재개에 대한 기대감도 나오고 있지만, 게임 업계까지 영향을 미치지 않을 것이란 시각이 아직은 우세하다. 그럼에도 국내 게임 회사들로선 중국은 외면할 수 없는 시장이다.

한 국내 게임업계 관계자는 "국내 게임 시장도 포화 상태에 이르러 게임사들은 북미 시장으로 눈길을 돌리고 있는데, 콘솔 게임이 더 우세하고 게임성 또한 국내 취향과는 달라 어려움이 있다"며 "그에 비해 인구수가 2배 이상 많고 IT 인프라까지 갖춘 중국은 수익성으로 보면 포기할 수 없는 시장"이라고 말했다. 또 다른 게임사 관계자는 "호혜 무역 원칙에 따라 국내서 중국 게임을 서비스하지 못하게 해야한다는 일부 주장도 있으나, 법적 근거는 물론 실현 가능성도 제로에 가깝다"며 "선정적인 광고, 먹튀 논란, 확률형 아이템까지 문제를 잡겠다고 섣부른 규제를 하려는 시도가 계속되고 있는데, 이는 결국 국내 게임사의 역차별만 심화한다. 국내 규제라도 신중히 해줬으면 하는 바람"이라고 전했다.

<저작권자 Copyright ⓒ 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.