[아무튼, 주말]

[아무튼, 레터] 김훈 산문집 ‘허송세월’을 읽다가

|

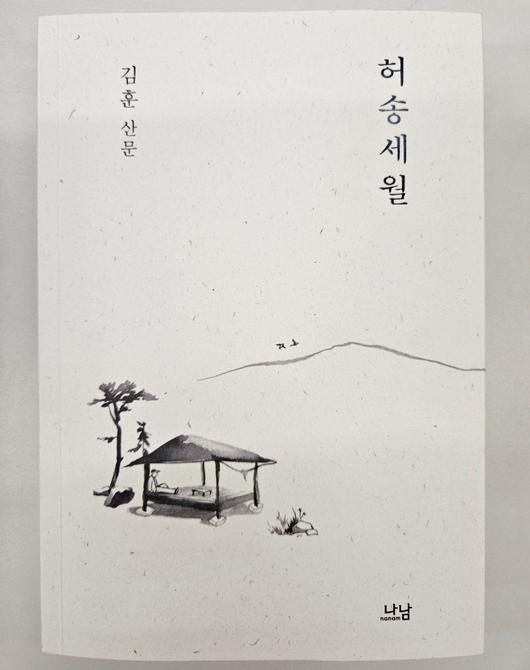

김훈 산문집 '허송세월'. 작가는 "혀가 빠지게 일했던 세월도 돌이켜보면 헛되어 보이는데, 햇볕을 쪼이면서 허송세월할 때 내 몸과 마음은 빛과 볕으로 가득 찬다. 나는 허송세월로 바쁘다"고 썼다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

깊은 산속 절 마당에서 50대 남자가 담배를 피우다 노스님에게 걸렸다. 사찰은 금연 구역이다. 스님은 작았고 얼굴에 주름이 가득했지만 위엄이 있었다. 남자를 위아래로 훑어보더니 노스님이 말했다. “담배를 피우는구나.” “그렇습니다.” “끊어라. 딴 데 가서 피우란 말이 아니다.” “이게 끊어지는 게 아닙니다.”

노스님이 그를 노려보았다. “말을 잘하는구나. 자네가 안 피우면 되는 거야. 피우면 못 끊는 거고.” 남자는 벼락이 뒤통수를 치는 충격을 받았다. 무참해서 물러났다. 돌아가는 등 뒤에 대고 스님이 말했다. “산은 금세 어두워진다. 조심해서 내려가라. 담배 피우러 절에 오지 마. 가서 끊어!”

나오자마자 베스트셀러가 된 김훈 산문집 ‘허송세월’을 읽다가 모처럼 소리 내 웃었다. 혼난 남자가 김훈이다. 네가 안 피우면 끊는 거다, 라는 단순한 한마디에 더 이상 들이댈 말이 없었다고. 노스님은 고도로 응축된 단순성으로 인간의 아둔함을 까부순 것이다. 알면서도 실천하기가 어려운 속세 중생의 괴로움이여.

|

소설가 김훈이 지난 4월 17일 서울 서초구 반포4동 성당에서 '땅 위에 세우기'라는 주제로 정약전, 정약용, 황사영, 안중근의 신앙과 삶에 대해 이야기하고 있다. /오종찬 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 책에서 더 오래 눈길이 머문 대목은 ‘수제비와 비빔밥’(195~200쪽)이다. 먹을 것이 모자라던 시절에 그의 가난한 어머니는 가끔씩 수제비를 만들어 식구들을 먹였다. 밀가루 반죽을 오래 치대야 수제비가 차지고 국물이 맑다. 수제비에는 어머니의 손바닥 굴곡이 남아 있었고 식감은 쫀득쫀득했다.

비빔밥을 만들 때 어머니는 흰 쌀밥에 여러 가지 나물들과 고추장, 들기름을 넣고 가볍게 비볐다고 한다. 어린 김훈이 주걱을 들고 비비는 것을 거들 땐 “으깨지 말고 치대지 마라. 반죽을 만드는 게 아니다”라고 말했다. 비빔밥에는 흰 밥알의 존재가 한 개씩 살아 있어야 하고, 여러 가지 나물들의 개별성이 뒤범벅되면서 파괴되어서는 안 된다는 것이 어머니의 원칙이었다고 작가는 썼다.

밀가루 반죽을 주무르는 손길과 비빔밥을 비비는 손길은 힘과 질감과 작동 방식이 이렇게 다르다. 막히는 도로 위에서 김훈은 이 세상의 모든 갈등과 다툼과 불화와 적대 관계를 버무려서 서로 의지하는 세상을 만들어 내야 하는 사람의 손길과 마음은 어떠해야 하는가 생각했다. 차 때문에 차가 가지 못하고 있었다. “다들 오도 가도 못 했다”는 마지막 문장을 읽는데 경박하게도 배가 고팠다. 수제비와 비빔밥, 두 손길 중에 하나를 고르기로 했다.

|

※ QR코드에 휴대폰을 갖다 대거나, 인터넷 주소창에 https://page.stibee.com/subscriptions/145743을 넣으면 구독 창이 열립니다. ‘이메일 주소’와 ‘존함’을 적고 ‘구독하기’를 누르면 이메일로 뉴스레터가 날아갑니다.

[박돈규 주말뉴스부장]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.