|

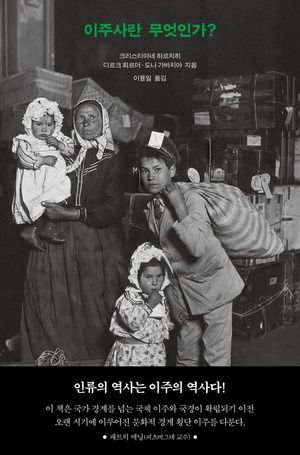

이주사란 무엇인가? 크리스티아네 하르치히·디르크 회르더·도나 가바치아 지음, 이용일 옮김 교유서가 펴냄, 2만2000원 |

"이주는 인간의 역사 속에서 단절적이고 예외적인 사건이 아니라 정주와 더불어 인간의 본질적인 조건 중 하나다."

현생인류는 단 한 번도 이주를 멈춘 적이 없다. 그래서 인류의 역사는 곧 이주의 역사라고도 할 수 있다. 그러나 1970년대까지 이주는 어디까지나 이주민을 수용하는 국가의 입장에서 연구돼왔다.

전쟁과 기근, 정치적 폭력에 떠밀린 개인들은 난민이라는 범주로 묶여 사회가 감당해야 할 과제이자 비용으로 다뤄졌다. 다시 말해 이주민은 자신의 삶을 선택한 주체라기보다 통제돼야 할 객체에 가까웠다. 이 같은 유럽 중심주의적 이주의 역사는 현재의 국경을 기준으로 경계를 넘는 이들을 일탈이자 예외로 설정했다. 정주와 국민국가는 정상 상태로, 이동은 교정의 대상이 되는 비정상적 사건으로 간주됐다. 그 탓에 기존 이주 연구는 결과적으로 현재의 질서를 공고하게 하는 보수적인 학문으로 기능했다.

책 '이주사란 무엇인가?'는 이러한 관점을 완전히 뒤집는다. 저자들은 인류의 기원을 호모사피엔스의 이동에서 찾는 것으로 출발해, 이주야말로 인간 삶의 예외가 아니라 본성에 가까운 조건이라고 주장한다. 정주와 국경이 오히려 역사적으로 특수한 상태이며, 지금의 세계 역시 언제든 변화할 수 있는 일시적 국면이라는 설명이다. 이로써 세계사는 '정착한 인간의 역사'가 아니라 '끊임없이 이동해온 인간의 역사'로 다시 읽힌다.

책은 이주민을 바라보는 시선에서도 전환을 꾀한다. 이주는 가난과 폭력이 사람들을 '밀어내는(push)' 결과이거나, 부유한 사회가 '끌어당기는(pull)' 현상으로만 설명되지 않는다. 대신 이주는 개인과 가족이 삶을 꾸려가기 위해 내리는 선택의 과정으로 제시된다. 이주민은 출발지나 도착지 어느 한쪽에 완전히 흡수되는 존재가 아니라 두 사회를 오가며 관계를 유지하고 새로운 생활 공간을 만들어가는 주체다. 저자들이 말하는 '트랜스내셔널 공간'은 이러한 중첩된 삶의 영역을 가리킨다.

'이주사란 무엇인가?'는 이주사라는 학문의 세계관과 연구 방법을 개괄하는 입문서이자, 오늘날 난민과 이주를 둘러싼 갈등을 사유하게 만드는 책이다. 이주의 역사뿐 아니라 이주사라는 연구 자체의 역사도 되짚으며 지난 100년간 제시돼온 주요 개념과 시각들을 정리한다. 역사나 이주 연구에 관심 있는 독자뿐 아니라 국경과 소속의 개념을 낯설게 바라보고 새로운 해법을 모색하고자 하는 이들도 충분히 읽을 만하다.

[구정근 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.