|

한 환경미화원이 폐기물 수거 작업을 하고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

수도권에 비 예보가 있었던 지난 8월25일 아침, 서울시 강서구 등촌동 땅 밑 사각형 형태의 하수도(사각형거)로 내려가 보수 공사를 하던 40대 노동자가 빗물에 휩쓸려 다시는 돌아오지 못했다. 서울 강서구청이 도로 침하·침수를 막기 위해 올해 6월부터 ㅈ건설·ㄷ기업과 계약을 맺고 진행하던 노후 하수도 보수 중 발생한 산업 재해였다. 충분히 막을 수 있었던 죽음이기도 했다. 서울시가 2018년 내놓은 ‘돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼’을 보면 “기상청 일기예보를 실시간 확인하고 강수 확률이 50% 이상이거나 육안으로 하늘에 먹구름 확인 시 작업 중단”하라고 돼 있다. 매뉴얼에 따르면 무려 17년 전인 2008년에도 사각형거 보수 공사 중 내린 비로 노동자 2명이 숨졌다.

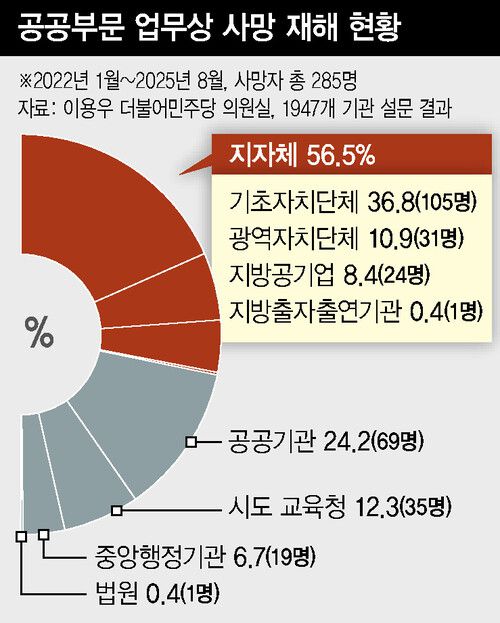

정부·지방자치단체 등 공공부문이 관리·감독하는 사업장에서 일하다 사고로 목숨을 잃은 노동자가 중대재해처벌법(중처법) 시행 이후 올해 8월 말까지 최소 285명인 것으로 나타났다. 특히 전체 사망자 56.5%(161명)는 일상과 밀접한 광역·기초지자체, 지방공기업이 직접 수행하거나 발주하는 사업장에서 발생했다. ‘후진적 산업재해 공화국’에서 벗어나기 위해선 지자체의 산재 예방 역량을 획기적으로 강화해야 한다는 지적이 나온다.

하수도 수리하다 익사...쓰레기 처리하다 끼임사…

29일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 이용우 더불어민주당 의원이 정부·공공기관(공기업), 지자체·지방공기업, 시·도 교육청 등 모두 1947개 기관으로부터 제출받은 자료를 보면, 2022년 1월부터 2025년 8월까지 직접 수행하거나 위탁·발주한 사업장에서 270건의 사고성 재해가 발생해 비공무원 노동자 285명이 숨졌다. 각 기관이 발주한 공사·작업 현장에서 사망한 경우가 203명(71.2%)에 달했다. 직접 고용하거나 도급·용역업체 소속은 각각 43명, 39명이었다.

|

특히 전체 사망자 285명 중 105명(36.8%)은 시·군·구 같은 기초지자체가 관리하는 사업장에서 목숨을 잃었다. 광역지자체(31명)·지방공기업(24명) 사업장에서 발생한 사망자까지 합치면 모두 161명(56.5%)이다. 시·도 교육청 사업장에서 사망한 이들은 35명(12.3%)이었는데 그중 11명이 경기도교육청 관리 현장에서 숨졌다. 정부 부처와 산하 공공기관 사업장에선 각각 19명(6.7%), 69명(24.2%)이 목숨을 잃었다.

공공부문 산재 사망자가 가장 많이 발생한 지역은 서울이다. 서울시와 산하 지방공기업 14명, 자치구(13곳) 15명 등 산재 사망자는 모두 29명(10.2%)이었다. 인천시와 산하 지방공기업, 자치구 사업장에선 11명이 숨졌다. 산재 사망자가 3명 이상 발생한 기초지자체는 7곳이었는데, 강원도 홍천(4명)을 제외한 나머지 6곳은 경기도 지역이었다.

공공부문 사업장에서 노동자들의 목숨을 앗아간 건, 떨어짐·끼임·부딪힘(152명·53.3%) 같은 이른바 후진국형 위험 요인이었다. 맨홀 같은 밀폐공간에서 산소 농도 측정을 하지 않아 질식사하고, 비가 와도 작업을 중단시키지 않아 빗물에 휩쓸리거나 추락해 사망하는 산재가 반복되고 있다.

용역업체에 소속된 환경미화원이나 재활용 폐기물 처리 노동자도 위험에 자주 노출된다. 경기도 의왕시에서 2023년 4월14일, 50대 노동자가 음식물 쓰레기를 수거하다 수거 차량 덮개에 끼여 사망했다. 그보다 한 달 앞서 서울 성북구에선 또 다른 50대 노동자가 재활용 폐기물을 차량 위에서 쌓던 중 추락해 숨졌다. 교육청 사업장에선 대체로 학교 강당·급식소·체육관 등을 신·중축하거나 시설물을 수리하다 높은 곳에서 추락하고 부속품에 맞아 목숨을 잃는 경우가 많았다.

지자체장도 중처법 적용 대상이지만…

지자체는 산업안전보건법에 따라 관할 지역의 산재 예방을 위한 대책을 수립해 시행할 의무가 있으며 지자체장 역시 경영책임자로서 중처법 적용 대상이다. 그러나 이런 지점은 정부 정책에서 소홀히 다뤄졌다는 게 전문가들 지적이다.

최명선 민주노총 노동안전보건실장은 “(한국서부발전 하청업체인 한국발전기술 계약직 노동자) 김용균씨 사망 사고 이후 공공기관 안전관리 지침이 나왔지만, 지자체와 시·도 교육청은 포괄하고 있지 않다”며 “공공부문 안전보건 관리가 각 기관 소속 노동자에 집중돼 있고 하청업체나 발주공사 현장까지는 제대로 관리하지 못한 측면이 있다”고 짚었다. 이어 “하청을 주거나 발주공사 현장 산재를 감소시키려면 안전관리에 필요한 인력과 예산이 필요한데 이런 부분이 부족하다”며 “위험 업무는 외주화하지 않는 정책이 필요하다”고 말했다.

전수경 노동건강연대 활동가는 “산재 사망자 대다수는 제일 말단의 작업자”라며 “현장에서 ‘위험한 일을 하기 어렵다’는 발언권이 없는 것”이라고 설명했다. 그러므로 “정말로 노동자를 덜 죽게 하고 싶다면 2인 1조 작업이 가능하도록, 작업자에게 돌아가는 비용을 늘리고 현장에 직접 나가 안전 관리 상황을 살펴야 한다”고 짚었다.

이용우 의원은 “최근 고용노동부에서 발표한 노동안전 종합대책에서 공공부문은 주로 중앙부처·공공기관에 대한 내용 위주로 지자체 대책은 공백이 있다”며 “지자체와 시·도 교육청도 산재 발생 현황을 공표하도록 하고, 산재 예방을 잘하는 지자체·교육청에 지방교부세를 더 주고, 산재 사망자가 많은 쪽엔 덜 주는 페널티를 부여해야 한다”고 말했다.

박현정 기자 saram@hani.co.kr

▶▶민주주의, 필사적으로 지키는 방법 [책 보러가기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.