“상황이 더 나빠질 것으로 보입니다. 서브프라임 모기지 대출이 무너졌던 2007년 여름과 비슷한 국면입니다. 정부, 기업, 가계 할 것 없이 부채가 많습니다. 자산 가격은 치솟아 있고 좀비 기업은 널려 있는 상황입니다. 글로벌 금융위기 이후 초저금리 정책의 부작용이 폭발하기 일보 직전입니다.”

에드워드 챈슬러 전 GMO 수석이코노미스트는 영국 런던 노팅힐에서 조선비즈와 가진 인터뷰에서 “2022년 각국 중앙은행의 급격한 금리 인상으로 촉발된 금융시장 불안정이 더 심각한 위기로 발전할 가능성이 크다”고 진단했다.

챈슬러 전 수석 이코노미스트는 2002년 미국 닷컴 버블, 2008년 글로벌 금융 위기 등을 다른 이들보다 앞서 분석하고, 예견한 것으로 정평이 나 있다. 국내에는 저서 <금융투기의 역사>로 잘 알려져 있다.

|

에드워드 챈슬러 전 GMO 수석이코노미스트. /조귀동 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

챈슬러 전 수석이코노미스트는 지난해 발간한 <시간의 가격(Price of Time)>에서 글로벌 금융위기 이후 중앙은행의 양적완화와 초저금리 정책의 문제를 신랄하게 지적하며, 그로 인해 금융 시장이 대단히 취약해졌다고 경고했다. 챈슬러 전 수석 이코노미스트는 “지난해 9월 1%포인트(p) 안팎의 금리 상승에도 영국 국채 가격이 85% 폭락한 것이 금융시장의 취약성을 그대로 보여준다”고 설명했다.

그는 “돈값이 대단히 싼 상황에서 부채가 급격하게 늘었고 자산 가격이 비정상적으로 높게 형성됐다”며 “인플레이션이 폭발한 상황에서 금리가 높아지기 시작하자 문제가 드러나기 시작한 것”이라고 말했다. 그는 “중국, 터키 등 신흥국들은 초저금리 속에서 엄청나게 거품이 낀 나라”라며 “이들 나라의 경제는 앞으로 계속 어려움을 겪을 것”이라고 말했다.

챈슬러 전 수석이코노미스트는 이어 “정부 부채가 급격히 늘어난 데다 장기채를 매입하고 단기채를 시장에 푼 중앙은행의 시장 개입 방식이 금리 상승에 따른 정부 부채 문제를 키우고 있다”며 “정부발(發) 금융위기 가능성도 크다”고 경고했다.

지금과 같은 불안정은 이전에 경험하지 못한 것이라는 게 그의 견해다. 그는 “금융시장은 마이너스 이자율, 제로에 가까운 기준금리 그리고 대규모 부채를 경험해보지 못했다”며 “이전과 다른 위기 양상을 띠게 될 것”이라고 전망했다.

낮은 금리 수준이 계속되면서 금융 시장의 불안정성도 계속될 것으로 챈슬러 전 수석 이코노미스트는 예상했다. “인플레이션에 맞춰 기준금리를 올릴 경우 자산 가격이 폭락해 금융시장을 무너뜨릴 수 있는 위험을 안고 있다”며 “결국 마이너스 실질 금리 상황이 장기화되면서 문제를 키울 것”이라는 게 그의 논리다.

챈슬러 전 수석이코노미스트는 “돈을 풀어 위기를 모면하려 했던 금융위기 대처 방식과 인플레이션 단일 목표만 바라봤던 통화 정책의 문제가 터진 것”이라며 지금의 위기가 글로벌 금융위기에 대한 잘못된 대처에서 기인했다고 말했다.

챈슬러 전 수석이코노미스트는 영국 케임브리지대를 졸업하고 옥스포드대에서 석사 학위를 받았다. 투자은행(IB) 라자드브라더스를 거쳐 미국 투자회사 GMO 수석이코노미스트를 역임했다. 로이터통신을 비롯해 월스트리트저널, 파이낸셜타임즈 등에 경제 관련 칼럼을 싣고 있다. <금융투기의 역사(Devil Take the Hindmost)>, <신용이 쥐어 짜일 때(Crunch-Time for Credit?)>, <시간의 가격(Price of Time)> 등 오늘날의 금융을 역사적인 시각에서 바라본 저작들을 써왔다.

다음은 챈슬러 전 수석이코노미스트와의 일문일답.

인플레이션, 금리 상승, 수요 위축이 동시에 진행되고 있다. 그동안 지적했듯이 초저금리 문제가 한 번에 터져 나온 것인가.

“정부, 기업, 가계 할 것 없이 부채를 늘렸다. 또 자산 시장에서 레버리지가 확 뛰면서 자산 가격이 뛰었다. 초저금리가 장기간 유지될 것이라는 가정이 지배적이었다. 2020년 제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장이 상당 기간 기준금리를 올릴 생각이 없다고 말한 것이 대표적이다.

하지만 2021년 말 물가가 뛰면서 중앙은행들은 금리를 올리기 시작했다. 그 결과 빚을 나무나 많이 졌다는 사실이 드러났다. 2022년 11월 현재 전 세계 주식 시장과 채권 시장에서 자산 가치는 20% 이상 하락했다.

|

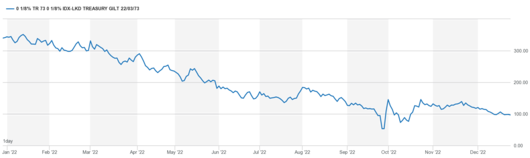

영국의 50년물 물가연동국채 '2073 링커' 가격 추이. /조선비즈DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

금융 시장 불안정은 계속될 것으로 보는가.

“금융시장의 취약성(financial fragility)이 대단히 높아졌다. 즉, 불안정한 상황을 야기할 가능성이 크다는 의미다. 중앙은행이 (인플레이션을 감안하면) 낮은 규모로 금리를 인상했는데, 그럼에도 자산 가격은 폭락했다.

대표적인 사례가 9월 영국 국채 시장 붕괴다. ‘2073 링커(Linker)’라 불리는 인플레이션 연동 50년 국채(2021년 11월 발행)의 경우 현재 가격은 고점 대비 15%에 불과하다. 채권 금리는 연 1%대 초반 정도만 올랐다. 초저금리와 낮은 인플레이션에 대한 기대가 지나쳤기 때문에 약간의 금리 상승에도 가격이 무너질 정도로 거품이 끼었다.

장기채는 이자율 변화에 따라 자산 가격 변동 폭이 높다. 장기채뿐만 아니라 연금도 위기다. 연금은 초저금리 상황에서 파생상품 시장을 적극적으로 활용해왔다. 30~40년 뒤에 가입자에게 주어야 할 지급액의 현금흐름을 맞추는데 편리하기 때문이었다. 파생상품 시장의 급락으로 인해 대규모 손실을 볼 수밖에 없을 것이다.”

글로벌 금융위기와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 과정에서 급증한 정부 부채도 문제를 일으킬 가능성이 있나.

“글로벌 금융위기까지만 해도 위기는 가계 부문에서 왔다. 그런데 이제 정부 재정 수지에서 야기되는 리스크가 더 커졌다.

영국의 정부부채 규모는 글로벌 금융위기 전 국내총생산(GDP)의 35%였는데, 이제 95%로 3배 뛰었다. 2021년 머빈 킹 전 영국은행 총재는 금리가 1%p 오르면 정부 부채 상환 부담이 GDP의 1%만큼 늘어날 것으로 예상했다. 이자율이 5~6%P 상승하면 GDP의 5% 이상, 영국 정부 재정의 20%에 해당하는 규모로 국채 원리금 상환 부담이 늘어나게 된다.

중앙은행의 대차대조표도 문제다. 지난 30년 동안 정부와 중앙은행은 위기가 닥치면 시장을 진정시키기 위해 언제나 양적완화를 써왔다. 인플레이션이 낮게 유지되었기 때문에 가능한 방식이었다. 각국 중앙은행은 금리 상승 속에서 보유한 대규모 보유 채권에 대한 평가 손실을 보고 있다.

스위스국립은행의 경우 주식도 보유하고 있는데, 현재 국내총생산(GDP)의 20%가량의 평가손실을 기록했다. 당장 수면 위로 문제가 드러나지 않았지만, 결국 납세자들이 부담을 져야 할 것이다. 미국 FRB의 경우 채권 가격 하락으로 FRB가 재무부에 지급하는 수익금이 급감했다. 지금까지 약 1조달러 가량 감소했다.”

|

미국 연방준비제도(FRB)가 보유한 자산 규모 추이. 세인트루이스 FRB 집계. /조선비즈DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

초저금리가 금융시장에서 금리가 가격으로서의 역할을 못하게 했다고 지적했다. 부채 증가 이외에 초저금리의 다른 부작용은 무엇인가.

“자본 배분이 비효율적으로 일어나는 것이다. 대표적인 게 ‘좀비 기업’의 존재다. 좀비 기업은 초저금리 하에서 이익을 냈고, 지금도 어찌어찌 생존을 하고 있지만, 결국 쓸려나갈 것이다. 좀비 기업은 너무 풍부한 자본이 엉뚱한 곳으로 몰리기 때문에 발생하기도 한다.

미국 실리콘밸리에서 기업인수목적회사(SPAC)가 유행하고, 전기차 관련 테마에 뭉칫돈이 몰린 게 대표적이다. 나는 실리콘밸리는 끝났다고 생각한다. 기업 재무 문제도 있다. 많은 기업은 금융공학 기법을 이용해 재무 구조를 바꾸고, 레버리지를 늘렸다. 이들 기업이 겪는 문제가 수년 이내에 부상할 가능성이 있다.”

저서 <시간의 역사>에서 중국을 비롯한 신흥국들이 초저금리 하에서 대규모 버블이 형성되거나, 좀비 기업이 창궐하는 경험을 하고 있다고 지적했다. 고물가·고금리 속에서 이들 신흥국은 큰 어려움을 겪을 것으로 보는가.

“미국의 저금리는 언제나 신흥국으로의 대규모 자본 유입을 야기했다. 지금의 상황은 일종의 ‘글로벌 통화 흑사병(global monetary plague)’이다.

터키는 미국이 극단적으로 돈값을 싸게 만든(ultraeasy money) 통화정책을 도입한 이후 처음으로 발생한 신흥국 금융위기를 겪고 있다. 과도한 대외 부채와 엄청난 부동산 거품을 경험했다. 지금은 인플레이션 폭발에 갇혀 있다.

중국은 과잉투자와 그에 따른 부실을 해결하지 않고 도리어 정부가 그림자 금융(shadow banking)을 조장하는 방식으로 위기를 모면하려 했다. 초저금리와 엄청난 부동산 거품 덕분에 가능한 일이었다. 하지만 국가 개입이 확대와 그에 따른 자본 배분의 비효율성, 부동산 가격 하락으로 중국 경제 성장률은 낮아질 것으로 본다.”

|

에드워드 챈슬러 전 GMO 수석이코노미스트. /조귀동 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

앞으로 금융시장을 둘러싼 상황이 더 나빠질 것인가

“우리는 2007년 여름과 비슷한 상황에 직면해 있다. 미국의 서브프라임 모기지 문제가 폭발하기 직전 말이다. 지금 상황은 제2의 글로벌 금융위기를 야기할 수 있는 리스크를 안고 있다.

기업과 채권 시장을 눈여겨보아야 할 것이다. 시스템 전체의 붕괴를 이야기할 순 없지만, 심각한 문제를 여러 곳에서 안고 있다. 그것이 잘못될 경우 시스템 붕괴로 이어질 수 있다.

지금의 금융 불안정은 이전과 질적으로 다르다. 이전에는 마이너스 이자율, 제로에 가까운 기준금리도 없었고, 정부와 민간에서 대규모 부채가 누적돼 있지도 않았다.”

지금 상황에서 중앙은행이 취할 수 있는 정책 옵션은 무엇이 있나.

“내 핵심 주장은 정부와 중앙은행의 초저금리 정책이 미래를 위험에 몰아넣고 있다는 것이다. 지금 중앙은행은 대단히 어려운 상황에 몰려 있다. 과거의 인플레이션 예측은 틀렸고, 이제 인플레이션을 통제하는 데 실패하고 있다.

그러나 지금과 같이 부채가 누적되어 있고 이자율 상승에 따른 자산 가격 폭락이 예상되는 상황에서 중앙은행이 금리를 인상하기란 어렵다. 영국은행이 9월 기준금리를 연 2.25%로 올렸을 때, 인플레이션은 이미 연 10% 전후였다. 이를 감안한 실질 기준금리는 -7.5%였던 셈이다.

초저금리가 오래 지속된 상황에서 중앙은행이 공격적으로 금리를 끌어올릴 수는 없다. 1970년대 후반 폴 볼커 FRB 의장이 했던 것처럼 연 10% 대로 기준금리를 올리면 전체적인 시스템이 견디질 못한다. 인플레이션만큼이나 주택과 자산가격의 하락 문제도 민감하다. 금융 시장 불안정은 계속될 가능성이 크다.”

글로벌 금융위기 당시 초저금리나 양적완화에 대해서 비판했다. 그리고 인플레이션 목표에 갇혀 있는 중앙은행의 방식에 결함이 있다고 지적했다.

“중앙은행의 통화정책은 지금 당장 경제의 균형 상태를 바꾸지 않는다. 훨씬 더 미래의 균형에 영향을 미친다. 단기적인 시계에 갇혀 돈을 푸는 게 능사가 아니다. 또 금융회사를 구제하기 위해 중앙은행이 나서는 것도 바람직하지 않다.

아이슬란드의 경우 초저금리와 양적완화 없이도 글로벌 금융위기 당시 심각한 신용 경색 문제를 극복했다. 그들은 은행을 보호하는 대신 문을 닫게 했고, 디폴트를 감내했다. 대신 그들은 훨씬 더 빠르게 회복할 수 있었다. 초저금리를 계속 용인하고, 자본 시장이 정상적으로 작동하지 않도록 용인하는 건 결국 계속 정부 개입을 부를 수밖에 없다.

현재 중앙은행은 자산 가격 급등, 과도한 레버리지, 기업과 금융시장의 극단적인 위험 감수 등 다른 요소를 무시하고 통화정책을 펴고 있다. 과연 인플레이션이나 통화량만을 목표로 삼는 것이 중앙은행이 거시경제 안정을 달성하도록 할지 의문이다.

어떤 수치가 정책 목표가 되면, 해당 수치가 종전과 다른 형태로 움직이면서 정책 목표로서 기능을 상실한다는 ‘굿하트의 법칙’을 유념할 필요가 있다.”

[런던=조귀동 기자]

조귀동 기자(cao@chosunbiz.com)

<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.