|

바로 발끈했다가는 큰코다치기 쉽다. 어떤 일을 살필 때 객관적 거리가 있어야 정확해진다. 법이야 내 잘 모르는 동네. 그러나 거기에도 전혀 다른 문법이 적용되는 건 아닐 터이다. 논문이든 판결문이든 다 문장으로 말하는 것 아닌가. 법적인 논리야 전문가들이 묻고 따지더라. 유전무죄 무전유죄라는 희대의 명언이 있듯, 전관예우란 비법적이고 몰지각한 관행이 있듯, 그건 또 그렇게 돌아가는 모양이더라.

독일의 고고학자인 요한 요아힘 빙켈만은 그리스 조각의 미적 감각을 한 문장으로 요약하였다. ‘고귀한 단순과 조용한 위대.’ 이런 표준에 견줄 경지는 우리에게도 있다. 어떤 넉넉한 마음이길래 제 고장의 이름에 ‘남을 餘(여)’를 사용하여 부여라 했는가. 그런 나라의 이름은 백제였는가. 돕고, 여지를 남기고, 백성을 구제하는 심정을 은근히 담은 말의 선택일 것이다. 이런 백제 건축의 절제미를 삼국사기에서 이렇게 표현하였다. 검이불루 화이불치(儉而不陋, 華而不侈, 검소하되 누추하지 않고 화려하되 사치스럽지 않다).

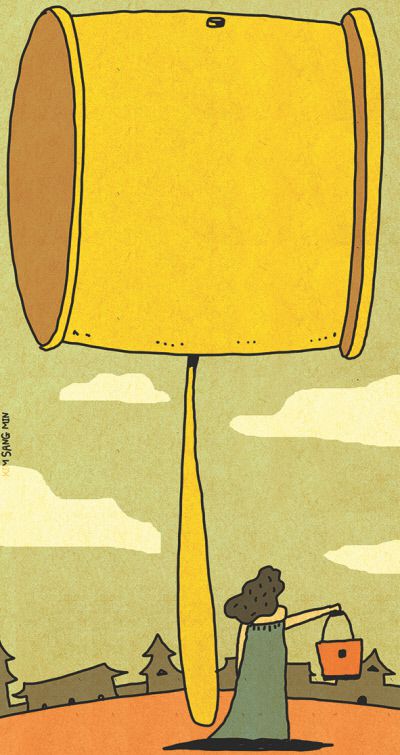

낡은 나비넥타이처럼 고루한 문자와 격언을 주렁주렁 단 어떤 선고문을 두고 한 신문은 ‘화제의 판결’ 운운하였으며, 또 어떤 통신사는 큼지막한 제목으로 ‘검이불루 화이불치 명품수수 영부인…’이란 단어를 나란히 걸어놓기도 하였다. 아무 죄 없이 어색하게 끌려나온 ‘명품수수’란 단어가 곁눈질하다가 오히려 황망해서 울고 가겠다. 시대를 초월하여 제대로 음미해야 할 여덟 글자. 저 공공의 문자 자산이 모욕당했다는 느낌. 왜 걸핏하면 법조계에서는 자신의 자신 없음을 이리 어긋난 문자를 굳이 찾아서 가리려 하는가.

문장을 인용할 때 정확해야 한다. 맥락에도 맞아야 한다. 바로 발끈하지 않았기에 이 형편없는 글도 그제 만난 뉴스로 마무리할 수 있다. 나라의 근심을 잠재운다는 만파식적보다 100년이나 앞선 백제의 피리가 부여 관북리 유적에서 발견되었다고 한다. 우리 시대도 언젠가는 천년에 파묻힌다. 피할 수 없는 이 자명한 사실 앞에 서면 이 순간도 아득해진다. 그 까마득한 시절에도 고귀, 단순, 조용, 위대와 피리를 다루었다는데 첨단을 자랑한다는 우리는 천년 후 고작 이런 수준의 문서나 발굴당할 것인가.

이갑수 궁리출판 대표

▶ 매일 라이브 경향티비, 재밌고 효과빠른 시사 소화제!

▶ 더보기|이 뉴스, 여기서 끝나지 않습니다 → 점선면

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.